每位文學家都有屬於自己的城市,或者說,每座城市都有自己的文學家,透過文字意象,構築成獨一無二的人生風景。卡夫卡的布拉格,是一座巨大、詭密,没有出口的迷宮;林海音記憶中的北京,溫暖的冬陽泛著蒼白與哀悼;錢德勒小說裡的洛杉磯,是幽魂與遊民糾纏不清的殘酷都市;波赫士筆下的布宜諾斯艾利斯,是一場又一場既優雅又野蠻的超現實舞會。對於卡繆而言,巴黎並不適合思考,北非的阿爾及利亞,才是他不願醒來的夢境。

午後的阿爾及利亞首都阿爾及爾,街頭意外的冷清。驕縱的陽光,在白熾中帶有梵谷的普羅旺斯色調,映襯著輕盈的藍與斑駁的白,交融成卡繆筆下坐困愁城的文學印象。

雖然阿爾及利亞與摩洛哥、突尼西亞同為地中海南方的阿拉伯國家,但在文化性格上有很大的差異。不同於色彩鮮明的摩洛哥,或是古拙樸質的突尼西亞,阿爾及爾處處透露出破敗與不堪,彷彿自卡繆離開後,這座城市從此就浸淫在回憶與傷感之中。當然,這可能只是旅行者為賦新辭強說愁的自作多情。

午後的阿爾及爾街頭,交融成卡繆筆下坐困愁城的文學印象

午後的阿爾及爾街頭,交融成卡繆筆下坐困愁城的文學印象

嚴格上來說,卡繆眼中的阿爾及利亞並不浪漫,至少他對阿爾及爾的年輕人想法就是如此。不過,當我每次讀到卡繆對阿拉伯年輕人的描述,都會想到李白〈少年行〉中「五陵年少金市東,銀鞍白馬度春風」的浮浪輕佻。實際上,在阿爾及爾的街頭,百無聊賴,無所事事的年輕人才是現實。這裡的生活相當侷促,封閉窒塞的政治氛圍與保守嚴謹的宗教律法,限制了年輕人的恣意奔放。在城市的每個角落,都可以看見三五成群、漫無目的信步遊走的年輕人,即使臉上帶著笑容,也顯現出難以遮掩的茫然。

走在阿爾及爾的街頭,意外地讓我重溫卡繆《異鄉人》裡的荒謬與虛無,莫名地覺得自己的人生也好比書中的主角莫梭一樣,任由一個比自己更強大、更無情、也更冷漠的力量所操弄。卡繆和卡夫卡最大的不同,在於主角對自己存在的理解與感受,在卡夫卡的《審判》中,主角K自始至終都不知道自己犯了什麼罪?為何而來?以後會怎樣?K無力抗辯,也搞不清楚發生什麼事,最後逃不過半夜被行刑者拖到城外處決的命運。

相反地,《異鄉人》中的莫梭,從來没有逃避,也不否認槍殺阿拉伯人的事實,他只想盡快在審判終結,一了百了。因此,莫梭在法庭中並沒有為自己辯護,不過諷刺的是,法院並不允許莫梭的消極沉默,整個鬧劇就由法官、檢方律師申論案子內容,對自己案情絲毫沒興趣的莫梭,則是將所有的控訴照單全收,弄得大家一頭霧水。但不死心的司法系統,為了證明司法機器的正當性,還是傳喚相關人士出庭,為莫梭的「不堪」與「反社會」作證,其中包括養老院內的護士與神職人員。何者有罪,罪行如何,當事者心知肚明,但在制度的運作之下,每道程序都是按表操課的演出,每個人也只是過度詮釋的爛演員,在冷漠與踰越之間,生命的荒謬、無意義就此展現。

走在阿爾及爾街頭,讓人重溫《異鄉人》裡的荒謬與虛無

走在阿爾及爾街頭,讓人重溫《異鄉人》裡的荒謬與虛無

1962年脫離殖民後,由阿爾及利亞中央銀行所發行第一版第納爾,在藝術風格上依舊帶有濃厚的法蘭西色彩。畢沙羅式的光澤與德拉克洛瓦式的濃豔。

100第納爾以首都阿爾及爾為主題,正面是熙攘繁華的阿爾及爾港口,偏淡的色調呈現出懷舊主義式的嚮往。我喜歡在畫面中央的貨輪與蒸汽拖船,從小船煙囪所冒出來的水氣,為構圖帶來氤氳迷濛的浪漫情調。

1964年阿爾及利亞發行的100第納爾正面

1964年阿爾及利亞發行的100第納爾正面

紙鈔的背面,則是從獨立紀念碑(Sanctuary of Martyr)附近鳥瞰阿爾及爾市區。地中海刺眼的亮白、阿拉伯式內斂的白、歲月的白、川久保玲式無言的白……不同層次的白是城市的主題。當年的卡繆,就是在這裡穿梭、往來,然後用他的文字刻畫出因為瘟疫而坐困愁城的海灣小鎮。

1964年阿爾及利亞發行的100第納爾背面

1964年阿爾及利亞發行的100第納爾背面

鳥瞰阿爾及爾市區實景

鳥瞰阿爾及爾市區實景

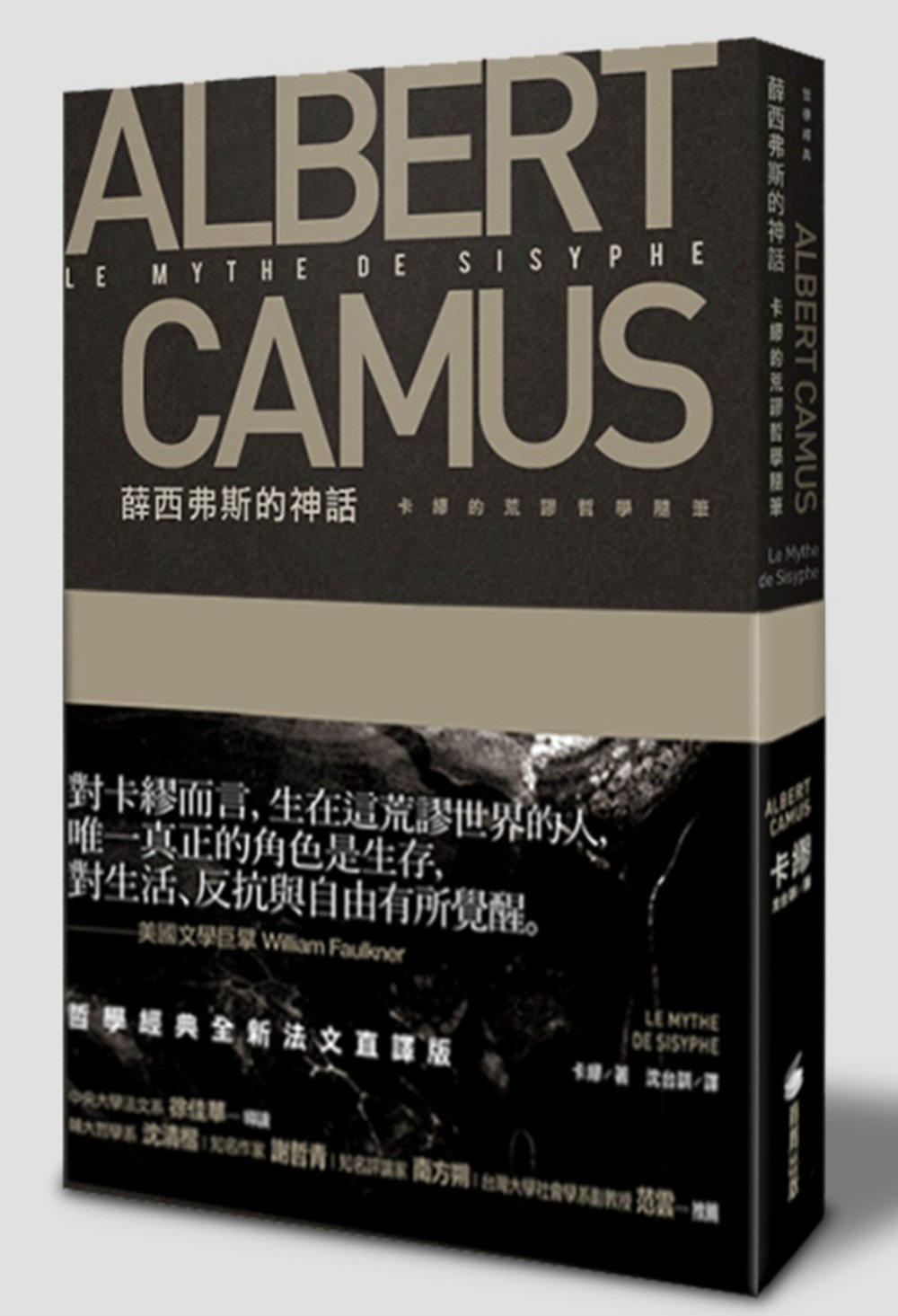

卡繆在《薛西弗斯的神話》中寫下:

「一個人只要學會了回憶,從此不再孤獨……哪怕只剩一天的生命,你也可以在回憶的密室中獨居百年。」每當仔細端詳這張第納爾,總會讓我想起這段文字。

透過它,封存了卡繆的文學想像。

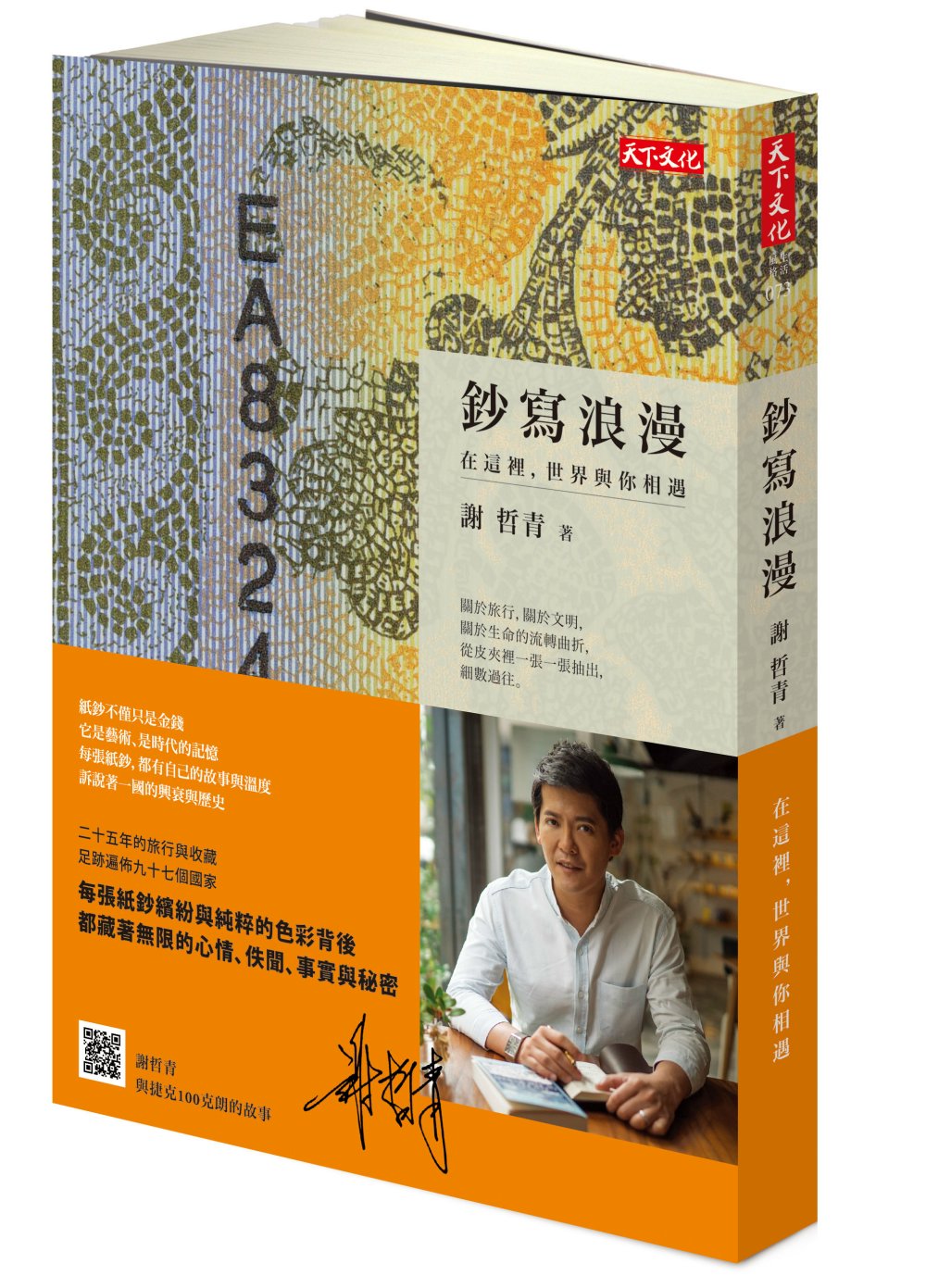

謝哲青

英國倫敦大學亞非學院考古學和藝術史雙碩士,目前擔任飛碟電台《飛碟晚餐》、八大電視台《WTO姐妹會》及《閱讀青旅行》等節目主持人。並具有作家、藝術史講師、登山家等多重身分。著有《王者之爭》《歐遊情書》《走在夢想的路上》《絕美日本》《鈔寫浪漫-在這裡,世界與你相遇》等書。

更多貼近哲青的訊息,請上謝哲青臉書粉絲團。

回文章列表