(攝影/但以理)

多數人的印象可能是這樣的:她唱了一首由鋼琴前奏進入的流行歌,因為城市情歌太悲傷而成為了KTV金曲那種。羅美玲其實來自新竹尖石鄉,在一個泰雅部落裡長大。當然,她在來到都市求學後,也有過自己的原住民身份認同過程,但聽她自己說起來卻毫不苦澀,那語調輕巧態度輕鬆。隨著聽她對飾演角色的描述,你才又漸漸知道,這語調裡的正面,並非就是現實如何輕鬆可愛,而是她的一種生活態度。

若說到她飾演的角色,川野花子,在有限的文獻裡,幾乎只有悲苦地如同時代與命運的傀儡。在這故事裡,也就只出現在被安排的場景裡。而在羅美玲參與這部電影的工作經驗裡,以她的生活態度來看這麼一個充滿情感的悲傷故事,所看到的、感覺到的會是些什麼呢?

「這次飾演的川野花子,除了是個複雜的角色,我在演出的時候,都會想到這是個真實的人物,總覺得不能加入太多自己的詮釋。」那是怎麼去瞭解這位應該很有故事很矛盾、但留下資料很少的人物呢?

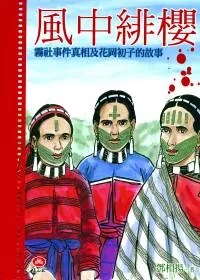

「我原先對霧社事件的瞭解也差不多,就是莫那魯道對抗日本人的故事這樣。在知道要演出這部電影的時候,劇組借我包含《風中緋櫻》和邱若龍老師的《漫畫.巴萊》,大概本來是擔心我,覺得漫畫我比較能看下去。但我回去兩本都看完了,因為一面看,一面在心裡有很多感觸。」川野花子作為一個日本統治者眼中的「模範番」,以日式婚禮與另一個樣版、同為模範番的花崗一郎結婚。當花崗一郎最後陷在兩套文化與信仰之間,川野花子也只能隨之自盡。

他們是做了選擇,但若要說選項為何,實在很難從二元的立場來界定,這種處在立場夾縫正是他們的悲劇根源;而川野花子作為女性,似乎更沒有在慣常男性觀點宰制的歷史書頁裡,留下心中想法的空間,「我在拍戲空檔,最喜歡纏著郭明正老師,聽他說故事。」郭明正作為本片的族語顧問,也是霧社事件的遺族,他訪談過許多霧社遺族留下紀錄,對這些老人家來說,莫那魯道、川野花子,都是村裡的親戚朋友那般,是實實在在的人物。

(攝影/但以理)

「爸爸因為需要外出工作,我由阿嬤帶大,她比較常講日文,臉上也沒有紋面,但她會用傳統的方法織布。我們每天跟著她織布長大,其實就是在學一種老人家的生活智慧吧?」但她終究得到都市裡來生活,那些生活的智慧還能常在身邊嗎?

「我阿嬤的織布機其實已經不能用了,因為有一次有個什麼原住民相關的展覽,某個學校來借,還回來後發現少了一個零件,我阿嬤的從此就不能用了,她從此就不能織布了。」我們可能會開始卡在其中的不捨與義憤,「但我覺得啊,織布機少了一個零件就不能繼續用了,但文化應該是我生活中的一部份、一定可以繼續下去的吧?」

(攝影/但以理)

關於文化與智慧的傳承,其實可以簡單地在生活裡與我們相伴,一首悲傷的情歌,她會悲傷認真地唱,但不用陷溺;飾演一個悲傷的女子,其實也正如她在郭老師故事裡聽到的,曾有個不悲憤、實在生活著的樣子。

「希望觀眾能放鬆進電影院欣賞這部電影,放空去看這段故事。」她想對觀眾說的話也很簡單輕鬆,在羅美玲這種可愛簡單的充沛正面能量之前,再悲傷的角色、再苦的歌詞之後,還真都可以找到正面繼續努力生活的理由。

(攝影/但以理)

回文章列表