一出機艙,便進入天寒地凍的世界,泛著敵意的冷空氣從連通甬道的縫隙襲來,氣溫陡降。我打了個哆嗦,順勢看了看錶:晚上九點。

我平常不愛戴錶,總嫌它重,唯有旅行時會從抽屜的深處翻出來。人在途中,手錶是忠實的夥伴,錶芯敲著單調的節奏,提醒主人剛剛所經歷的一切並非幻覺。許多時候,它甚至是你在路上唯一的朋友,你們悶頭朝著同一個未來前進。

走入機場,氧氣變得暖和,身體漸漸回溫。我上次到北京是二十三年前,國小六年級的時候,當時是不是同一座機場呢?我不太確定。時間緩慢地流逝,若真是同一座機場,裡裡外外肯定也翻修過好幾回了,一如這個古老的國度。

護照上蓋過幾個章,電梯載我向下,轉盤上的行李箱遠遠看去像一個個爭奇鬥豔的迴轉壽司,等人認領。我在入境大廳見到通了兩年信的編輯,過去只能在電腦螢幕上游移的字串,轉化成真實的語句與幾聲親切的問候。我們握了握手,他說車備好了,咱這就上路。

開車的是出版社的劉主任,他謙稱自己平時沒事也兼司機,載客人轉轉繞繞。廂型車停在東四北大街與張自忠路交口,才離開車廂,北方僵冷的空氣立刻漫了過來,弄得我呼吸系統適應不良,在暗夜裡瑟縮著全身,尋覓那條胡同。

編輯是東北人,這點冷對他不算什麼,他健步如飛,我跟隨在後。兩人在深長的窄巷裡走著,經過一些院落的同時穿過一片薄霧,我的大衣上留下一層白霜,像結凍的糖粉。我們沿石砌牆再步行一段,前方浮出一抹淺淡的泛光,正是青旅的招牌,幸好它還開著。

厚重的銅門背後似乎塵封著市井的祕密,我使勁拍了幾下,無人應答。編輯按下對講機,有個長髮姑娘踩著小碎步前來應門,「您好啊,是要check-in的嗎?您再晚來我們可就關了呀。」

旅舍是一座幽靜的老宅,有個特別乾淨的庭院,在還沒改裝以前,也許是個大戶人家。縱然飛檐上的琉璃瓦色澤有些脫落,門廊頂的油漆有點斑駁,宅邸各處佈置得很規整,看得出下了許多工夫。寬闊的大廳裡燈火通明,錯落有致擺放著瓷器、工藝品與木料家具;門邊養了一大缸魚,以暈黃的檯燈照亮水波。這裡生機盎然,與牆外蕭瑟的胡同猶如兩個世界。

店主人對花束情有獨鍾,形形色色的花朵安插在每個可能的位置,成了光彩奪目的裝飾。置身顏色如此濃郁的空間,沉睡的感官漸漸甦醒了,我喝了一碗熱茶,讓滾燙的茶湯一併沖走初來乍到的恍惚。

打從我們進來後音樂就沒停過,而且出人意表,都是比較冷門的西洋歌曲。當茶碗見底,樑上的喇叭傳來一個心事重重的聲音,襯著剔透的背景旋律;唱歌的人含蓄而敏感地向他終其一生不會認識的對象,傾訴自己對於生命的諒解。

那首深情的歌,是Sparklehorse的〈Sea Of Teeth〉。

櫃檯當班的姑娘裹著一件大毛衣,一問之下原來是名北漂女青年,我們聊了起來。其實她並不曉得Sparklehorse,自然也不清楚主唱已過世了,只覺得那首歌「特別溫暖好聽」,便拉到播放清單裡。旅舍這樣的地方,確實需要多一點溫暖,尤其在陰寒的冬天。

「你餓嗎,還沒吃飯吧?」編輯這一關切,我才注意到體內直線上升的飢餓感。我把行李箱裡所有能穿的衣服全套上了,回到門外那個不近人情的冷夜。

我們在東四北大街上找東西吃,已近子時,餐館開得不多,偶有賣吃的小樓多呈即將打烊的態勢。入夜後比剛才還要更冷,我感覺自己走在一座冰庫裡,腳下踩著漫長的覓食之路,皮膚表層陣陣刺痛著。終於,有間平房的窗內有火光閃動,是賣滷煮火燒的老字號,我渾然不知那是什麼樣的食物,也管不了那麼多了,幾杯二鍋頭下肚,背上的氣孔吐出幾道暢快的白煙。

這是我在北京的第一夜,零下八度,冷得驚心動魄。

接下來一個多星期,溫度並未回暖,反倒天空出奇蔚藍,每天幾乎都是晴天,傳說中惡名昭彰的霧霾只遭遇過一次。在編輯的引薦下,我認識一群好玩的商務嬉皮,結交朋友的過程就像從電鍋裡抓出一串粽子,一個牽著一個,每個人都去過悠悠蕩蕩的遠方,帶回說不完的故事。

鼓樓東大街是我們的宇宙中心,向東延伸至安定門內大街與交道口,再往北些許,穿過幾個小區和大院,便是滿街茶室與酒館的五道營和國子監。當然少不了那條溢滿繁華舊夢,光聽名字都很悅耳的南鑼鼓巷。

我跟著他們吃新疆涮羊肉、湘菜與烤鴨,還有滋味不俗的驢肉。跟他們混Beetle In A Box酒吧、大名鼎鼎的Live House愚公移山,以及開在四合院裡的黃昏黎明俱樂部。甚至誤打誤撞去了一趟荒寂的宋莊,拜訪隱居在那的民謠歌手,回程時沐浴在向晚的暮色中,突然想起了家。

有個深夜,我在中央戲劇學院附近的江湖酒吧,聽他們用聲勢浩大的美麗語言,緬懷以前的京城有多牛B霹靂,奧運後卻變得蒼白無趣。也許埋怨現狀、懷念從前的好時光是人的天性,身為異鄉人,現在的北京仍讓我著迷不已。

這座曾經的皇城既像風情萬種的女人,又像生猛有力的男子。它既嬉皮又龐克、既現代又懷舊、既國際又鄉土,充滿異質性,我屢屢萌生該在這兒好好住上一陣子的念頭,特別是在賣給觀光客的搪瓷杯上,看到這樣一個對句:

毛主席与摇滚万岁,蒋公与小清新永存

我這個來自小清新島國的人啊,看了只能哭笑不得。

告別北京前一晚,排定的工作行程都已結束,十天下來買了一堆書與唱片,我擔心行李超重,在房裡分裝打包。幾日前我從青旅搬到城北的賓館,位置就在出版社附近,入住的是一間單人房,窗外有兩排杏樹。我一邊打包,一邊想著這趟旅程認識的朋友,還有誰未向他道聲珍重再見的?

想到最後我明白了,打電話請總機幫忙叫一輛計程車。幾分鐘後我上了車,請師傅一路往南開,開入北二環,停在地鐵張自忠路站入口。

「先生,這麼晚了您還要搭地鐵上哪兒呀?」師傅找零時順口問道。

「也沒特別想上哪兒,就再走一段路。」

我知道自己走不了多遠,即使已經稍微適應了這裡的冷天,體內的熱量頂多支撐一兩個地鐵站的距離。我尚未說聲珍重的,是這座城市本身,或者範圍縮小一點,是這段時日以來幾乎踩遍的東城區,那一棟棟會館、戲樓、老書鋪與唱片行間,留存了我進進出出的身影。

起點是愚公移山,門前聚集了三三兩兩的散場人潮,幾張電子樂隊Nova Heart的巡演海報貼在門外。我沿著張自忠路直行,小心翼翼跨過一灘冰水池,飄落的枯葉隨冷風翻飛,沒有停止飛舞的打算。行過交道口,我踏入一座杳無人煙的廣場,只見一輛賣冰糖葫蘆的三輪車慢慢駛過。在這個寧靜的地帶,忽然生出想抱緊一個人取暖的慾望,僅僅是那樣卑微的慾望。

這一路上,我都在聽我們的歌,那是許久前編排的一份歌單,裝滿我們共同喜愛的歌曲,取名「Our Songs」。兩人分開後,我把Our拿掉了,留下Songs,避免每回打開播放程式還得觸景傷情一番。

歌單內多是英文歌,國語歌的數量較少,其中之一是陳冠蒨的〈欲言又止〉,來自我當兵時問世的那張同名專輯。很長很長一段時間,我沒有辦法聽那首歌,它的指射性太強,包覆了太多與妳有關的畫面,更重要的,它告訴我愛情的真相,那竟是一個如此脆弱的東西。

但今夜,我覺得自己準備好了。在這片蒼茫的異地,我淬鍊成一個更勇敢的人,終能坦然以對。

原來時間真的會沖淡一切,原來我們這一生所經歷的,到頭來都是幻覺。

漫步過南鑼鼓巷,抵達地安門外,景山公園靜躺在左,什刹海上全是浮冰,結凍的湖面被夜霧籠罩,在路人的凝視下泛著微光。手裡的香菸味道已被寒氣抽離,我將菸頭踩熄,在午夜前走進北海北車站。

歌繼續在播,心仍在顫動,我憶起了初相識的日子,那些我們不曾遺忘的事。拖著漸老的靈魂,我搭上最後一班的列車。

後記:

剛開始構思「B面第2首」專欄時,我便知道〈欲言又止〉會是最後一首。我一直感覺,短短幾句歌詞,好像已經把我在這16期想說的都說完了,容我將歌詞張貼在後。謝謝這16首歌,陪我度過許多人生的轉折,也謝謝你一年來的閱讀。

想你的時候搭上最後一班的列車

用最後一班的夜深

深邃的這午夜時分 專心的想念

慢慢瞭解在心裡空缺的位子

就是你投射的影子

換了誰 誰也不是

淚可以忍不住模糊的層次

無言是傷痛的開始

冷漠的變成為你喜歡的樣子

讓思念燃燒整個城市

想你的時候搭上最後一班的列車

用最後一班的夜深

深邃的這午夜時分 專心的想念

慢慢瞭解那心裡空缺的位子

你不斷投射的影子

換了誰 誰都不是

淚可以忍不住模糊的層次

無言是傷痛的開始

冷漠的變成為你喜歡的樣子

讓思念燃燒整個城市

歲月的美留給初相識的日子

曾經為愛那麼堅持

該說的話就在最多情的時候

卻欲言又止

我知道無言是傷痛的開始

思念燃燒在多情的時候

歲月的美留在相識的片刻

該說的話仍停留在眼中

陳德政

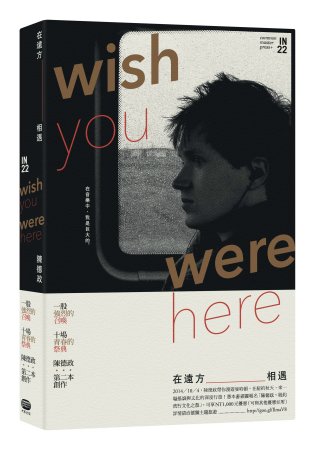

寫字的人,聽些音樂,看些電影,讀點書,走過幾個地方。有個部落格叫「音速青春」,有本書叫《給所有明日的聚會》,最新作品為《在遠方相遇》。

回文章列表