舞鶴的短篇小說〈一位同性戀者的秘密手記〉在1997年發表於《中外文學》。但舞鶴自承這篇算是在1980年代「閉居」淡水期間寫的「不完整之作」,這批作品結集為《十七歲之海》。1990年代出現多種採取「手記」、「遺書」形式的作品,看起來與其說是保密還不如說是揭密;舞鶴小說算是這批作品的先驅之一。

按照Eve Sedgwick在《衣櫃認識論》的說法,這篇小說中的同性戀參與者至少有四種:

一、 跟同性做愛而且愛戀同性的人(一般俗稱為狹義的同性戀,或是同性戀「者」);

二、 跟同性做愛但是不愛戀同性的人(一般俗稱為廣義的同性戀);

三、 不跟同性做愛但是喜歡跟同性並肩作戰共謀利益的人(台灣俗稱的buddy buddy);

四、 喜歡變成異性的人(如小說中第55節的「票友先生」:在男裝底下偷穿了華麗的女子內衣褲;但是他的做愛對象不明,不知是同性還是異性)。

小說並沒有將這四類同性戀參與者各別清楚區隔開來,並沒有強調同性戀世界內部一直存在的多元面貌。恰恰相反,小說的兩種用語反而讓這四類人打成一片, 讓讀者乍看之下無法辨識同性戀族群的差異。第一種用語是沒有時代感的、彷彿早在舊台灣就已經存在的土俗語詞,亦即指涉屁股、陰莖、肛交的種種「黑話」。黑話就是私密而非公開的語彙。不管小說中的角色是否從事肛交,他們卻都被黑話蒙上神祕面紗,每個人都變得好像是肛交的「共犯」。吊詭的是,正是因為這些角色都被神秘化了,所以他們才值得、才能夠被小說當作秘密,並加以披露。黑話愈私密,就愈能引發揭秘的動力。跟前一種用語相對的第二種用語,是極具20世紀末時代性的「AIDS」與衍生詞──即曾經流行過的中文翻譯「愛死」,以及小說敘事者使用的代稱「AI」與「DS」。

「愛死」和「AI」、「DS」值得細談。AIDS本來是一個來自國外的概念,被譯寫為「愛死」之後就落實為本土的實踐。「愛死」這個說法後來漸漸淘汰,因為它幸災樂禍將AIDS連結「死」──原來的AIDS一詞並沒有死的意涵。但值得留意的是,「愛死」與「愛滋」的「愛」也不存在於AIDS這個詞之中。這些翻譯詞與其說忠於國外原本的源頭,不如說已經捲入台灣本土。如果「愛死」是將「AIDS」變得無比沉重,那麼舞鶴獨家發明的「AI」和「DS」就是將AIDS變得輕盈可愛。

在小說中,AIDS一詞一方面具有把同性戀壓入黑暗的力量(見第59節「愛死照在牆壁」、第61節「愛死第187號」內容),但另一方面具有凝聚同性戀的力量,而且將同性戀逐出暗處。如第63節「感謝AIDS」的敘事者表示:「AIDS炒熱了我們」。這句話可以再拆成兩個部分來解讀:

一、AIDS將我們「炒熱」了, 也就是說將「我們」從私密處送到公眾面前。

二、AIDS將原本各行其是的「諸我」拼湊成為「我們」這個群體。

這一節題目「感謝AIDS」應該詮釋為「多虧AIDS」、「都要怪AIDS」──並不是要將AIDS盛讚為善類,而是要點出這個外來語帶來的契機:同性戀從單數變成複數,從暗處逐入亮處。第65節「公雞宣言」(此處的「公雞」應該是指「某一名男同性戀者」)和第66節「族長訓話摘要」共同標榜了一個「同性戀族」,讓人聯想白先勇《孽子》宣示的「黑暗王國」(來自書中名句:「在我們的黑暗王國裡」)。《孽子》的黑暗王國和舞鶴的同性戀族卻形成強烈對比:前者的參與者自承同性戀世界黑暗,後者的參與者卻用逞強、狂妄的語氣誇稱同性戀偏偏光明偉大(可能是為了要爭取主流社會的認可)。《孽子》的黑暗王國「話術」主要來自主流社會的排擠,跟1980年代中期才出現的AIDS沒有關係;舞鶴「同性戀族」的浮誇話術,卻可能一部分來自對於主流社會的反彈,一部分是受到AIDS危機的刺激而爆發。

2000年,在〈一位同性戀者的秘密手記〉面世三年之後,舞鶴推出長篇小說《鬼兒與阿妖》。兩個作品最明顯的差異在於各自跟「同志論述」的關係。舞鶴自稱撰寫〈一位同性戀者的秘密手記〉的時候處於閉居狀態,或許正因為如此,這篇作品看起來跟「同志論述」無涉。這篇作品提到AIDS卻不意味它貼近同志論述,畢竟當時一般民眾就算未曾接觸同志論述,也可以從大眾媒體獲得妖魔化AIDS的各路資訊。然而,《鬼兒與阿妖》卻積極介入同志論述:不只是接近,而是介入。

這部小說的前言〈替鬼兒說話〉指出四種人:同志、酷兒、鬼兒、阿妖。根據作者自成一家的說法,同志已經取代同性戀一詞,成為同性戀族群的統稱;鍾情理論和社會運動的同志成為流行的人種──酷兒;鬼兒早從亙古就存在,卻被時新的酷兒所忽視;酷兒和鬼兒對立,但阿妖卻同時疼惜酷兒和鬼兒。

這番分類法只此一家別無分店。除了舞鶴,幾乎沒有人使用「鬼兒」與「阿妖」兩詞。這篇前言看似玄奧,其實簡單而且清楚地區分了兩個世界:一邊是公開被人看見的酷兒,活在現實中(這個現實可以解讀為「公眾言論空間」。但也免不了台灣俗話「做人很現實」帶有的勢利眼意味),玩弄新奇語言(包含外來語、「外來的理論」);另一邊是私隱不被看見的鬼兒,活在世界中(應指,早在新奇語言竄起來之前就早已經存在的舊世界秩序)而不在乎現實,不愛用語言而珍惜肉(似乎暗示語言是虛無的,唯有肉體才是實在的)。

《鬼兒與阿妖》的敘事者「我」是一個跟男性女性都有過性經驗的中老年男子, 身置一個由夜生活場所組成的溫柔鄉。肉感幽暗的溫柔鄉彷彿與世隔絕(也就是大致不受異性戀主流社會人士和同性戀運動從事者打擾),鬼兒(按上下文來看是指男同性戀者,卻不含女性)和阿妖(按上下文來看是指女同性戀)和諧共處, 對於各種性生物具有高度的包容性。正因為這個世界包容性高,所以年紀較長的「我」在這個世界也可以如魚得水。

「我」很在乎區分阿妖之中的T和婆;「我」知道鬼兒之中分為0與1,但「我」對於T婆之分的關注遠大於1、0之分。書中的鬼兒們大抵面目模糊,而多位阿妖(尤其婆們)卻一個個鮮明搶眼──這種視覺差異(看不清楚男生,看得清楚女生)不難解釋,因為全書都透過「我」的視線展現。男女通吃的「我」喜歡跟(「我」所認為的)同樣男女通吃的婆們親近,跟T們就疏遠一點,跟鬼兒們幾乎只是點頭之交。

「我」重女輕男的觀察似乎對不上《鬼兒與阿妖》這個書名,但這個書名其實也算貼切,它可以解讀為《「我」與阿妖》,因為「我」在書中自認是「鬼兒」的老資格代言人。「我」代表鬼兒們面對酷兒們的挑釁(在「我」眼中,「酷兒」都是耍酷的年輕男性,不含女性),各自爭取鬼兒群眾的支持。「我」跟酷兒的主要差別,在於前者想要維持溫柔鄉的既有幽暗,但是後者想要辦學術活動(座談會, 研討會等等),也就是要把幽暗溫柔鄉加以公開化(給學術界看)。

小說前言「替鬼兒說話」的標題剛好反諷地跌入「代理/呈現」的模稜兩可──「我」「替」鬼兒發言,一方面可能是要仗義執言,要公共化鬼兒的聲音,另一方面卻也可能是要「替代/取代」鬼兒,鳩佔鵲巢,讓鬼兒的聲音跟公共擦肩而過。

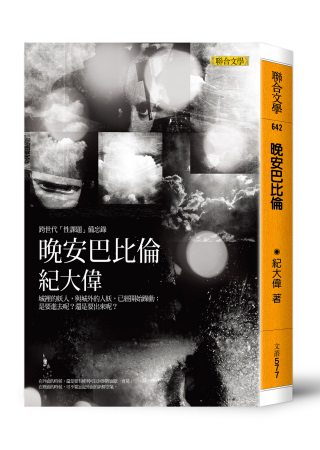

紀大偉

美國加州大學洛杉磯分校比較文學博士。作品曾獲聯合報文學獎中篇小說首獎與極短篇首獎等。著有短篇小說集《感官世界》、中短篇小說集《膜》,以及評論集《晚安巴比倫》,編有文集《酷兒啟示錄》《酷兒狂歡節》,並譯有小說《蜘蛛女之吻》《分成兩半的子爵》《樹上的男爵》《不存在的騎士》《蛛巢小徑》《在荒島上遇見狄更斯》等多種。現為國立政治大學台灣文學研究所專任助理教授。

回文章列表