文╱楊索

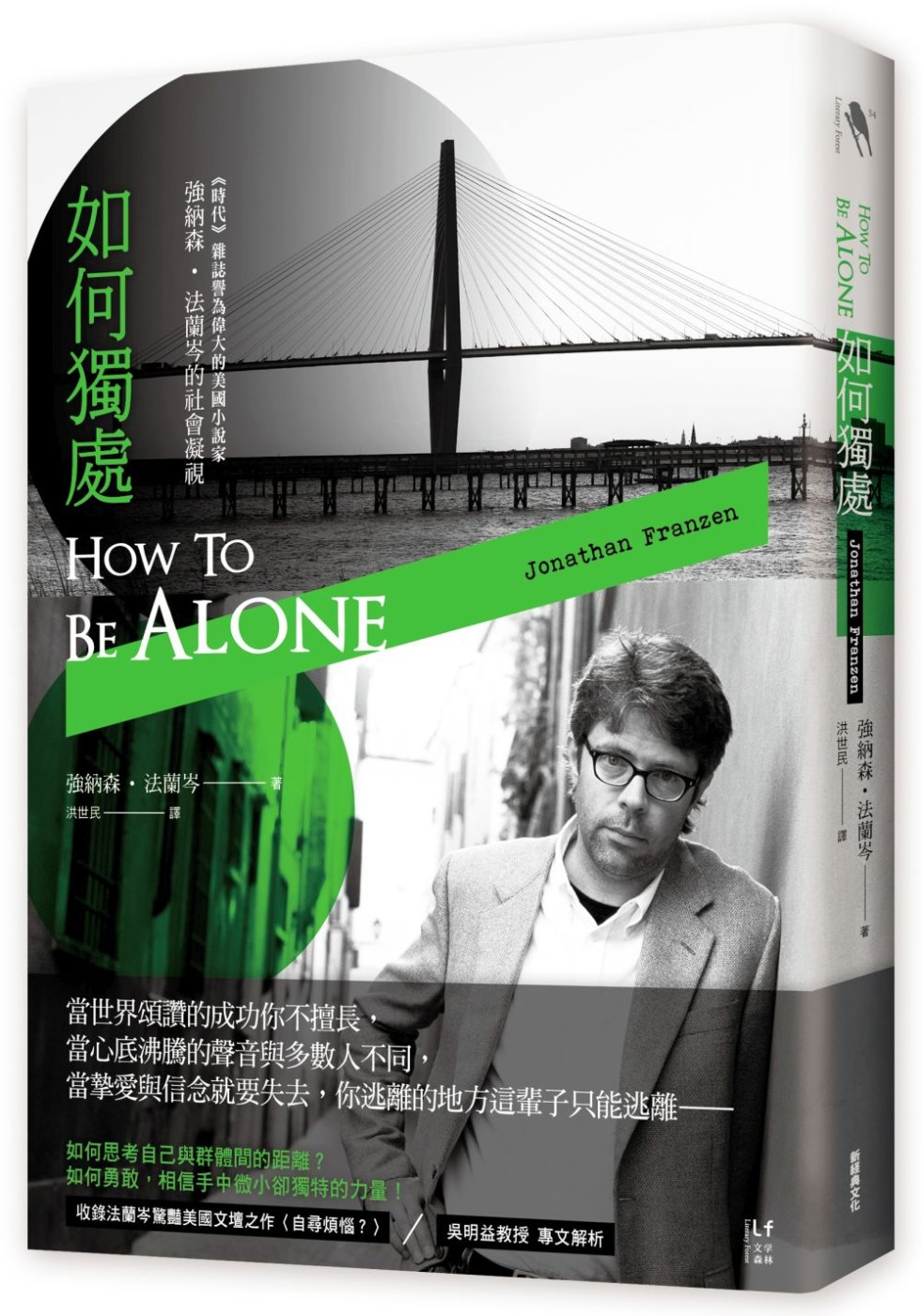

照片中的強納森‧法蘭岑(Jonathan Franzen)一貫戴著黑框眼鏡,滿臉鬍渣、穿著隨意,他很少笑,眉頭糾結。其人其文頗有音樂家亨德密特作品《四種氣質》之四樂章:憂鬱、暴躁、冷靜、憤怒。

《如何獨處》十四篇的共同主題是alone。尼采有句話:懂得「為何」而活的人,大抵「任何」痛苦都忍受得住。可引申為,要談如何獨處,先說為何需要孤獨。

獨處是刑罰極殘忍的手段,囚犯被單獨監禁有可能陷入崩潰或自戕。但也有例外,精神分析學教授法蘭克曾被關在奧許維茲集中營,他說,集中營視人為待屠牲口,人如羊群任人驅趕,大家都往隊伍中心擠,因為擠在中間可避免挨揍。然而嚴密監視下的俘虜企盼隱私與孤獨。他因看守病患得以在太平間坑口,每次偷偷靜處五分鐘望著遠山,即使身邊死屍爬滿跳蚤,他也喜悅無比。

從《聖經》所載,耶穌遇難解之事即離開眾人,獨自往山園祈禱,而天主會顯聖啟示。宗教中的閉關、避靜、退省均以獨處的方式,產生一種天人合一或敬畏之情。但人的內心世界何其複雜,甚而荒無,凡人要獨對內在那個身兼原告、被告、法官三重身分的「自我」交鋒,承受交煎究責談何容易。莎士比亞作品中,除了哈姆雷特著名的獨白「to be or not to be」;理查三世預謀犯罪時反覆自語:「噢!懦弱的良心,你這麼的逼我,我冷汗浹背,心驚膽戰,我到底怕什麼?怕我自己嗎?那麼逃吧!怎麼逃,逃離我自己嗎?」

人偏偏最無所逃避的正是自己。人的良心常被譬喻成一種聲音,是從孤寂的心靈狀態所發出。傳教士兼心理學家布魯諾.古德曼從非洲語找到一近似「良心」的詞彙是「被自家屋裡的木柱打死」。佛洛依德提出的「深層心理學」主張:良心是從小孩起就存在的「父親情結」,這理論只論及男孩。法蘭岑原是父親的支流,他不諱言長期活在父親的陰影下。他從小是老靈魂,父母年紀很大才生下他,因此法蘭岑的社會化過程多是與大人互動而來。

法蘭岑的父親是美國中西部守舊範模,那一代人堅持努力工作及無愧良心的價值體系。「良心」正是法蘭岑整體作品的核心主題,他偏愛探究複雜的家庭倫理道德,小說不乏他原生家庭及失敗的婚姻關係所遺留的壓抑、負罪感、矛盾與焦慮心影。艾莉絲‧孟若尚未得諾貝爾文學獎時,法蘭岑就曾在另一本隨筆《遠去》(Farther Away)為她抱屈「沒有得到應有的重視」。專寫日常生活微塵眾的孟若被譽為當代契訶夫,她與法蘭岑的創作脈絡是承自十九世紀的寫實主義大師。當時俄羅斯文學的偉大主題即是「一個人應當怎樣生活」。

《如何獨處》談隱私、閱讀、文學的篇章描述一個作家與世俗喧囂的奮戰,論述隱私與公共空間相互漫漶的辯證最為精采。他說自己的「隱私感」不但會把「公」隔絕於「私」之外,也會阻止「私」進入「公」的大門。「一旦覺得兩者的界線遭到破壞,我心裡那隻邊境牧羊犬就會苦惱地大叫。」他對公共空間遭受侵犯的感受極為強烈,例如有人拉開拉鍊小便,把隱私攤在眾人面前時,他覺得自己才是受到侵犯的人。

他強烈反感美國電視所宣揚的消費主義,疾呼美國人只看電視,不讀亨利.詹姆斯,世界若脫離文學信仰(就其而言),不啻如末日。他對文學讀者消失,嚴肅小說乏人問津感到絕望。不過,何止普通讀者不讀文學作品,蘇珊‧桑塔格曾說,某次與奈波爾談及喜愛的一本十九世紀英國知名小說,認為他肯定欽佩此名作,未料奈波爾說沒讀過,並對她露出驚訝神色而堅決補充:「蘇珊,我是一名作家,不是一名讀者。」

作家童年普遍共同點是與書本獨處。〈自尋煩惱〉篇中,研究文學閱讀的社會科學家雪莉‧布萊絲‧海斯粗分兩類讀者為「習慣塑造型」與「社交孤立型」。海斯將法蘭岑歸為「社交孤立型」,這一型讀者更有可能成為作家,因為他們從小生命中的重要對話是與書中的作者進行。「內容扎實的作家被視為反社會的特質,無論是詹姆斯‧喬伊思的放逐,還是沙林傑的隱居都源於社交孤立。」法蘭岑覺得被看到靈魂深處,辨識出真實面貌而雀躍,他說,終於明白了這就是他寫作的理由。

作家桑德斯曾描述早期在紐約曾分別與華萊士、法蘭岑、本‧馬庫斯有過三四回真心激烈的昏天暗地交談,談論「什麼是小說的終極渴望?」他們認為明擺的是情感小說。「可我們怎麼操作,我們怎麼實現,是否還有什麼等待發現的?」他們熱切地歸納出兩種想望:一、寫有道德分量的小說,而不是,或不單純是追求技巧或腦力遊戲;二、同時不能俗氣、感傷或反動。

而後法蘭岑憂心忡忡郊區時代的電子文化水位上升,每個作家成了孤島。「寫作及閱讀已成為嚴峻的責任,但報酬微薄,如果做起來毫無樂趣就兩者都沒有必要做。」他也自嘲,作品不暢銷的作家抱怨文化固然可悲又自大,暢銷作家抱怨文化更惹人厭。

2010年,克里斯蒂娜‧斯特德《愛孩子的男人》出版七十周年,法蘭岑在《紐約時報》書評為文說:有很多理由讓我們今年夏天不想要讀《愛孩子的男人》。理由之一:它是小說。他引述一個英語系教授所言,「小說是一個有趣的道德兩難式:我們會因為沒有多讀一些小說而內疚,但又會因為讀這一類可有可無的東西而內疚。所以,去掉世上一種會讓我們內疚的東西不是更好嗎?」

這番話惹惱保羅‧奧斯特,保羅與柯慈通信時(見兩人書信集《此刻》)批評法蘭岑名利雙收,寫了一輩子的小說,為什麼還要攻擊自己的價值觀呢?我了解法蘭岑是想開玩笑(或是反諷)或故作驚人語。但我就是覺得他的玩笑不好笑。「在美國,鄙夷藝術或知性努力的態度是那麼的廣泛流行(是右翼和民粹思想根深柢固的一部分),以致看到法蘭岑重說這種醜陋的陳腔濫調(哪怕是出之以搞笑的方式)讓我覺得痛苦。」

不過也有大作家示現無上心法。法蘭岑思辨對小說絕望的核心矛盾時,收到唐‧德里羅的信,這封信好似醍醐,唐‧德里羅說:「作家是領路人,而非隨從。動能活在作家的內心,而非讀者的數量之中,如果社會小說還活著,但僅勉強殘存於文化的裂縫與凹槽中,或許它會被更嚴肅地看待,就像即將消逝的奇景。作品數量會減少,但強度反而提升。」

法蘭岑的《修正》《自由》在美國本土各賣一百多萬冊,叫好又叫座。《修正》上市在世貿中心崩塌前一周,他自嘲那是「只想讓所有人都身穿軍裝,在道德上永遠保持立正狀態」的時刻。然而《修正》卻於廢墟中挺立,獲美國國家書卷獎,並被譽為時代的新豐碑,刻畫了這一代美國人陷於生活道德難題,反覆自我修正的時代感。

法蘭岑善於鋪陳細縷、營造具恢弘時代感的社會小說。九年後的《自由》尚未面世時,歐巴馬度假時意外拿到試讀本,一讀大呼太驚人了。約一周後《時代》雜誌將法蘭岑登上封面,封他「偉大的美國小說家」。法蘭岑自惕不能自滿:小說家開始認為自己是大人物,他就再也寫不出好作品了。

法蘭岑並未停止探針社會。繼之《如何獨處》的隨筆集《遠去》,他以在肯陽學院的畢業致詞《痛苦不會要了你的命》(Pain Won’t Kill You)開場,呼籲年輕人遠離滋生自戀情結的按讚臉書;走出自己的房間,與他人為伍;努力去愛,不要畏懼因愛而來的傷痛與混亂。

嚴肅文學會走到末路嗎?答案未卜。但處於創作盛年的法蘭岑用作品說話,他即將推出第五部小說《普麗蒂》(Purity),也是探索性政治、愛情和親情等大敘事小說,預告「新文體有一種寓言意味,不是嚴格的現實主義。故事有一層神秘色彩。」法蘭岑的流亡而倖存之讀者且拭目以待。

楊索

有土味的台北人,出生於台北市萬華,在永和長大,是城鄉移民第二代,父母來自雲林縣,楊索對父祖原鄉雲林充滿思慕之情。曾任職中國時報記者多年,調查報導社會底層議題。平時熱愛閱讀、動物,特徵是緩慢,著有《惡之幸福》《我那賭徒阿爸》。

回文章列表