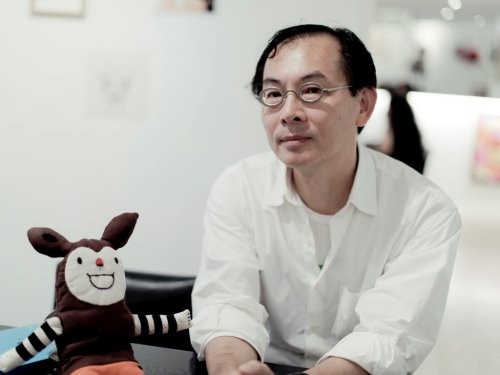

穿著一襲白衫的林俊頴,談起書寫,最常出現的一句話是:我寫得很慢。

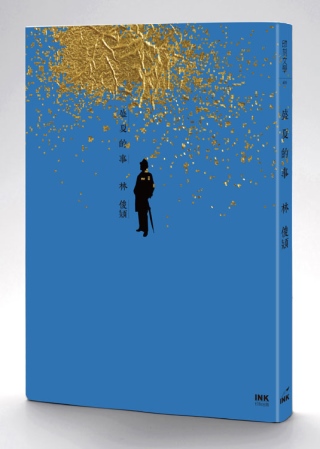

有多慢?「我不是那種晚上要截稿了、今天白天趕快花一個小時把稿子寫完的人,我沒有辦法。我一定要事先把它想得好好的、放在那裡。」當週要刊登的專欄文章,林俊頴約莫一個月前就已完稿,然後放著,接續寫下一週要交的。彷若河蚌猶自靜默地含入一顆細砂,鬱鬱摩裹成珠。就這麼摩著裹著,好容易讓人望眼欲穿地積就了寫作歷程的第二部散文集《盛夏的事》,與他上一部散文作品《日出在遠方》,相距竟有17年之久。

相較於散文,林俊頴習慣躲在小說背後。《我不可告人的鄉愁》《鏡花園》《善女人》《玫瑰阿修羅》《大暑》《是誰在唱歌》《焚燒創世紀》《夏夜微笑》等,都是他用以包藏自己的所在。即便《盛夏的事》當中所述及的日常,無論關乎職場的〈蜂巢〉、家族舊事的〈夏天的合音〉,或生活瑣碎的〈大城小鎮〉,距離此時的他,也多以年為計。不若一般散文寫作者時常著眼當下此刻。你幾乎無法從字裡行間,窺得一絲現在的他。

「應該這樣說吧,因為我寫得慢,很多東西對我而言,必須放在心裡久一點。」倒不是要想清楚,也沒一定要放著幹嘛,可能只是和每個人的個性、想法有關。總之他就寫不來那些立即的、隨興的物題。「我總是需要放一放吧。」

不只散文得放一放,小說也得放一放。然若非必要,林俊頴不寫散文。要不是應了專欄之邀,夏日再盛,也將一事無成。「我不那麼喜歡直接和我寫的東西面對面。」小說與生俱來有著虛構之名,讓寫作者得以躲在其後,恣意地暢所欲言;要怎麼扭曲、怎麼設定,完全盡其在我,旁人無權置喙。「散文受限制的地方反而多,對我尤其如此。」只要思及那些想敘寫的人事物、那些基於情感面的尊重、那些關於隱私的種種,每每令他更是緩了琢磨的速度,甚而索性停步。「散文到底還是要誠實。不論寫的是自己或朋友的經歷,當然會動一些手腳,移花接木、暗渡陳倉,但總有底限要遵守。」沒人會用「真誠」來稱讚一部小說,但我們期望在散文中讀見真誠。在林俊頴的定義裡,散文的核心終究要個「真」字。「我覺得這是一份很重要的、和讀者的契約。」與其下起筆來多有躊躇,自認時間精力不多的林俊頴,索性就不將書寫重點擺在散文上了。

林俊頴習慣讓自己疏於人群,不喜與陌生未識者往來。網路上搜尋到他的臉書,他說那是熱心的朋友幫忙開的,還將他設成管理員,但他從不去管(他笑:「我說你自己種的惡果,你自己收拾。」)縱使他明白朋友的好意,要讓他方便與讀者交流,「但那就像有人突然按你電鈴要進來同你聊天講話,我覺得好尷尬啊。」他帶著一絲慌慌然的焦慮。

就連在散文裡,他也讓自己保持在旁觀者的位置,收束起所有情緒波動。「我愈來愈害怕那種腎上腺素充滿的場合與感覺,從以前就是這樣。」他說起王文興曾藉楚浮電影告訴郭強生的一句話:熱情是愚蠢的。「我年輕時聽到這句話也是一陣哈哈大笑,但現在愈來愈瞭解那個意思。只是你該愚蠢的時候,還是要愚蠢了。」林俊頴說。

但你幾乎看不見林俊頴湧出愚蠢的熱情的片刻。他的白衫齊齊整整,一絲不苟;他的話語說出之前,同樣也經過一番好生修剪。他的書寫,那一顆顆摩裹終年得就的珍珠,既未串成華美的珠鍊、予人炫耀奢華,也非任憑散落一地,無謂地隨處閃耀。而是同樣齊齊整整地,一顆挨著一顆,並排在一沉厚溫實的木篋中,偶爾打開,盡收滿眼潤澤而不奪目的風華。

〔散文.快問快答〕

Q1. 您自己在散文寫作時,對真實與虛構的態度是?

林俊頴:一直以來,大家對散文的理解,議論文也好,抒情小品文也罷,都還是那句話:「修辭立其誠」。雖然不能稱之為規則,始終是個不成文的規定。很多人試著要打破它,可是到底可不可行,或者應不應該,總是一個爭議。但我覺得黃錦樹講得很好:「那樣寫散文的人,為什麼不堂堂正正的去寫小說呢?」他提出了一個更大的重點叫「倫理」。我是個老人類,我覺得寫作有些底限,是不可以去超越的。

Q2. 看過印象最深刻、至今記憶猶新的一篇散文是?

林俊頴:國中時開始看散文,最早接觸的是張秀亞。她的作品便歸屬在我們談散文的脈絡中,也是現代文學「美文」的傳統裡。

Q3. 您最喜歡的散文作家是?

林俊頴:每個階段都有不同的,很難說最喜歡誰。畢竟大家都經過文藝青年的年代,該讀誰就會讀誰:曉風、余光中、碧竹(林雙不)……你現在問我印象深刻的,一定都還是會提魯迅、沈從文等。

或許分成兩類吧。一類是以沈從文為代表,他像一個站在雲端的旁觀者,俯瞰自己經過的事情。文字情感充沛但非常節制、內斂,留白很多,好像什麼都沒寫,留給讀者自己去感受。我很喜歡那樣的散文。我不想要一個寫作者把什麼都講完,留給讀者的就反而少了。

另外一種是比較議論性的、實際的內容,就事論事。例如阿城、唐諾、趙剛,或張大春的伶牙利嘴。這些是我近期愈來愈喜歡的。

〔林俊頴作品〕

回文章列表