有人隨機殺人,竟然有人想當模仿犯,這是什麼原因?當有人眼中看到的同類是「無差別」的,他的自貴與自賤就會無限上綱。《模仿犯》網川浩一,想示範他是眾複製品中的唯一原創者,在他之外的集體變成電影《神隱少女》中的「無臉男」,當這個「假設」在他腦海中成為真實,隨機殺人的念頭就可能開始了……

如果不戲劇化,是否就不足以成為悲劇?這題米蘭‧昆德拉點出過答案,而這也是電視目前給我們的訊息,戲劇性決定悲劇存在與否,滋生了無法想像的「冷漠異境」,那裡沒有人有清楚面貌,人多且幅員寬廣。

因為階級,霸凌常常是社會給我們的第一堂課,除非我們像他跟她還有他們,才能躲過集體對異類的探聞,我們假象性的「無差別」,被綁住眼睛似的,後面一個跟著前頭另一個,社會正在進行一種模仿秀,進入作家卡夫卡筆下的「城堡」狀態,居民之於寡頭大哥的無從分辨,並以無從分辨為隊形地運行著,這天高地闊其實是個「密室狀態」,醞釀著內心核彈威力的「戲劇化冷漠」。

《模仿犯》一開始,空氣是穩定的,氣象也沒有誤報地明朗。市井天光大亮,人們開始忙著營生,看似都沒變的老街,有馬義男的豆腐店像個精神指標開在街角,持續昭和時代的抖擻精神,但一隻手臂被發現公園裡,是網川浩一與栗橋浩美在半夜擄走了有馬義男的孫女鞠子的部分肢體,他們與受害者無冤無仇,也無瓜葛,這只是這兩人連續殺人的開始。他們街上隨機擄人,在街上消失那些女孩再也沒有回去過,人們都在猜測談話節目上請名嘴討論為什麼?然後凶手們 call in,說要實況轉播殺人,在澀谷的大電視牆預告,形同密室殺人。這時,連「為什麼」都沒人問了,整個城市都在驚恐發燒,而一小批期待看轉播的人竟然因太亢奮失控到撞車……

這是《模仿犯》的部分劇情。在人間,除了母體裡有個子宮,社會是一個更大的子宮,不論成年與否,人們日夜都在那子宮裡,混著羊水與眾人共處著。有人想游向精神意識的大海(如卡繆筆下的反抗者),有少數人則在人群密麻浮沉中,突然禁不住對環境厭惡,出手將附近的某一個人瞬間滅頂,原因不明。

2001年出版的書籍《模仿犯》轟動一時,2002年改編成電影,在那時,人們仍認為隨機殺人罪犯網川浩一與栗橋浩美僅活在小說裡的情節,但在二十世紀秋葉原殺人事件後,就像按了某個妖魔界大門的開關一樣,他跟他們突然都真實地出現在世界各個角落,尋仇似的往空氣裡殺戮,人稱他們有「反社會人格」,但其實是模仿「社會」的模仿犯。

為什麼想模仿自己身處的社會?因為唯有社會像個操縱者角色,如《城堡》中唯一有資格被辨識的「官員」,新時代的社會被網路縮小成密室,是個迷棋盤型態的樣本,有大批的卒、少數將軍,我們瞻前顧後,難以轉身。回想一下我們的童年,「社會」是怎麼樣讓我們先認識它的?你我從幼年就知道自己不能跟別人不一樣,但也不能太像,於是互相模仿,中間的矛盾一再被磨平或去除化,經由模仿,我們得到了「我們是一群」的安全庇護,然這「一群」裡又有主從者,你模仿領袖、他模仿跟隨者,畢業之後才可能去除這個「身分保護令」;然你又會進入另外一個群組,模仿另一群組模式,這在威廉.高汀的著作《蒼蠅王》中有深刻描寫,自然有落單的人或假裝在其中。但精神上落單的人,你就會想模仿成社會集體所害怕的對象,或者藉由附和與傳聲,讓自己暫時「消失」,像含水傳話的遊戲,你跟他傳了什麼不重要,你甚至不用想到自己傳了什麼話。

我們的社會這些年是這樣在運行的,加上網路的推波助瀾,如卡爾維諾有寫到:「世界將因為網路產生變成一個貝殼。」如今我們的確不停在接收貝殼中的回音,裡面有大量的空白焦慮被傳遞,當代角色因為台詞的日益蒼白,可選擇的戲服也變少了,我們自我複製為另外一個「安全者」,桃莉羊還沒用在人類身上時,人類就已有產生這樣的演化。

面具戴久了,誰也無法掙脫自己的角色,網川浩一與栗橋浩美看待我們如拼圖,臉孔並不清晰。當你沒有被社會這「無臉男」(電影《神隱少女》人物)吃掉,等於不被接納,你很容易就開始模仿「無臉男」,中間沒有愛的連結,有人像隨便撿選了身邊的武器一樣,撿選了「恨」,大範圍地揮刀亂刺,向他認為有敵意的四面八方,如自殺飛機一樣衝過去。

這不是單純的反社會人格,而是模仿且著迷於解構其中的共犯結構,如他對媒體說的:「要還原事情的原貌,就得要找我合作,記者要採訪我,犯罪學家也想要分析我……以後沒有人會忘記我。」他學習到社會張牙舞爪的影子,還有本質性非常怯懦的部分,就像想拔掉孔雀的羽毛一樣,無可自拔。

「……以後沒有人會忘記我。」

「……以後沒有人會忘記我。」

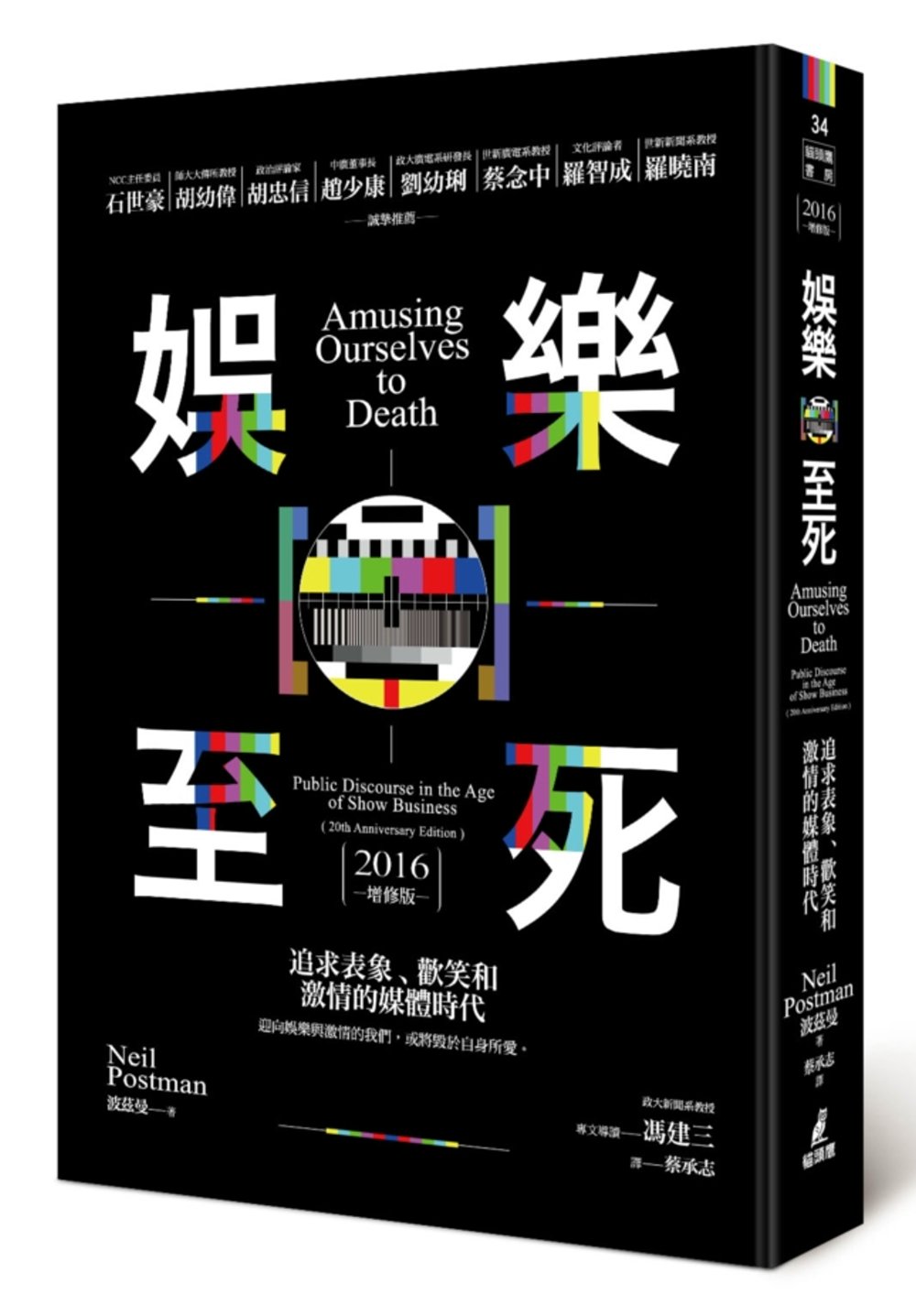

用來維持社會運轉的「夢」,他大力踩踏嘲弄其中的防腐劑與色素,找尋戲劇性的受害者,為完成他的綜藝化(找尋那人的弱點),所以加以虐待。網川浩一刻意讓人質日高千秋看著大量美食節目與秋裝資訊,迫使她感受到電視是如此殘酷的玩具、致使堅忍的古川鞠子失去上廁所的尊嚴。如暢銷書《娛樂至死》中描述的新聞綜藝化,每個社會案件與議題失去它的娛樂性後都草草掩埋。「沒有人當真嗎?」你我可能都問過,一個殺人案之後緊接著美食新聞、一則天災配上寶寶爬行比賽,一個孩子如果長期被這樣的新聞餵養,世界觀尚未建立前,可能就被「戲劇化的冷漠」迎頭趕上,所有的事情摘除了它的驚嘆號,沒有任何可以被陳述的本質,這才是「根本性且沒有來由的惡意」來由。

宮部美幸之所以是國民作家,因她的筆下人物,有可以對抗這份群體惡意的有馬義男,也有更多的是儘管奉公守法,但都被像集體打包一樣的人,除了主流價值,沒有其他聲音,是廢話極多但又極安靜的多數,比方戲中某總編隨口說:「現在有人人間蒸發不是很正常?」這些不假思索的惡意,對照網川浩一則對受害者說:「反正你們也不知道自己為何要活著。」在他眼中,群眾被垃圾節目與廣告洗腦綁架,卻又如同斯德哥爾摩症候群離不開綁架我們意識的老大哥,於是他扮演名嘴、他轉播殺人,他這被電視養大的兒童,變成一個被「電視思考」覆蓋的人。

這個社會是很容易讓人產生這樣的錯覺,只要是霓虹燈,打出來的就是要服從的教條,只要有收視率與點擊率,再多的虛無,也有人傳遞。所謂人,的確在「進化」上,成為科技神的教徒,如果《城堡》中的 K,今日來臨我們這樣的社會,「我們這聚落」的確是「無法辨識」,也無「堡主」可見。我們為了效法我們前面與旁邊那位,忘記上面究竟有什麼,一連串的模仿,儘管前面早無人帶頭,後車廂的人也不會知道的,因為模仿才是主旨,至於模仿的是什麼早已不是重點。

卡夫卡一早就來過了現代,知道有人一定會瘋了,才不會加入這瘋狂的社會。網川浩一痛恨這「社會」,並想顯示自己「清醒」的優越,但對於終究會迷路的隊伍有什麼好痛恨或區分的?多數決的社會原本的設定就是會昏頭,所以對於「它」,沒什麼好反不反的,這不構成一個選擇題。這正是故事中有馬義男與殺人犯網川浩一的不同,有馬義男(如《城堡》主角 K )被歲月敲打出如頑石的強壯意志,是就算社會迷失都帶不走的東西,而所謂反社會分子,就是因為想「歸隊」,所以這麼辛苦,但如果去掉「歸隊」於迷路人群的念頭,就有機會成為有馬義男。「社會」只是可能比你更宿醉的嚮導,你跟「他」只需相識一場,不用想混熟到用殺戮行為來將自己內化其中。

〔電影簡介〕

電影《模仿犯》於 2002 年上映,由森田芳光執導,改編自宮部美幸於 2001 年獲極高口碑的犯罪小說《模仿犯》,由於小說對眾人內心幽微處有深刻細微的描寫,電影版相較下,較難呈現文字作品的原味與深度,角色也被刻板化。即便如此,在當時仍獲得第57回每日電影獎,觀影人數超過 100 萬人次,足見該作品在當時的人氣與討論度。《模仿犯》是宮部美幸第一本長篇小說,出版當時作者因對年輕犯者的憤怒與惡意,以及社會偽善犬儒與媒體亂像皆有深入觀察,獲得日本推理女王的稱號,也讓人們對青少年犯罪有更深層的思考。

作者簡介

多年寫樂評也寫電影,曾當過金曲、金音獎評審,但嗜好是用專欄文偷渡點觀察,有個部落格【我的Live House】,文章看似是憤青寫的(我也不知道,是人家跟我說的),但自認是個內心溫暖的少女前輩(咦?)著有《反派的力量:影史經典反派人物,有你避不開的自己》、《當代寂寞考》與《長夜之光:電影擁抱千瘡百孔的心》。

回文章列表