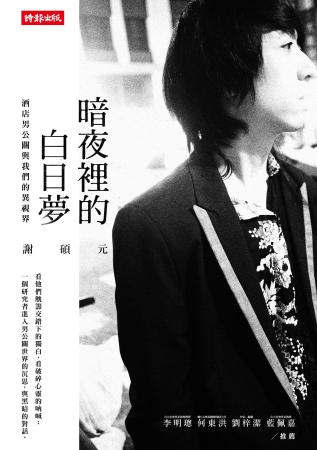

(攝影/但以理)

瘦削白皙的謝碩元裹著一身黑衣,自午前的日光中走來,有著某種人與時空的錯置。「的確是還不太清醒。」習於黑夜活動的他說。

自獲國科會經費補助的論文〈酒店男公關的情緒勞動與男性氣質〉切出另一區塊,寫成《暗夜裡的白日夢:酒店男公關與我們的異視界》一書的謝碩元,是主流社會價值中所謂的高材生。台大社會系畢業、現就讀輔大心理所,同時也是「罷黜者樂團」鼓手,與熱中公民議題的社運份子。318學運首日,他是第一波衝入立法院的其中一位。到哪都是個「坐而言不如起而行」、直來直往的行動派;就連為了論文,決定親自下海到酒店應徵男公關,也是如此。

「為什麼選擇以酒店男公關為主題,簡單地說,是因為我自己認同的價值觀,比較是在社會底層。」即使身上貼著第一學府附贈的標籤,謝碩元始終無法由其中找到自我認同。「我去酒店應徵,一方面是想去找一個我也許可以認同的文化場域。」

說起自己與主流社會的隔閡,與謝碩元童年時期嚴重口吃有關。「如同三島由紀夫在〈金閣寺〉裡描述的:每講一句話,都像是要掙脫什麼;好不容易衝了過去,卻發現世界已經變質了。我小時候就是這樣。」語言的困頓,造成人際互動的阻礙,也讓他失去參與周遭的動力。「我常覺得世界跟我無關,好像一直都在看電影,也不懂別人在幹什麼。」再者,家族成員們在社會上的優秀成就,相比之下,於他形成一股更大的驅離。「我等於是用身體切身地去感受自己不被大家接受的相對剝奪。」於是他自然將眼光投向底層──那個向來受人忽略、卻如實存在的平行宇宙。

「我本來也考慮去當工人,但有朋友之前待過酒店,聽他講過不少酒店的事,因緣際會之下,就想去試試看。」許多人對酒店公關的想像無非吃喝玩樂情色相隨,謝碩元不諱言他一開始也做如是想。「我本身就愛喝酒,當酒店公關不但每天有免費的酒喝,還可以賺錢,又可以和客人搞搞曖昧,聽起來不錯。怎麼想都是在玩的嘛。」一進去之後,狀況天差地別。「一旦你是酒店公關,你喝酒時顧的不是自己,而是客人。」即使黃湯下肚一杯再一杯,依舊得眼觀四面耳聽八方,隨時處在緊繃狀態,壓力之大,非外人能夠理解。「很多同事上班時已經喝到爛醉,下班又繼續喝。我起先覺得很奇怪,上班還喝不夠嗎?但真的是情境不同,喝酒的感受也不同。」

說穿了,不過就是每個行業各有甘苦,只是酒店公關因其特殊性,承載著更多莫須有的眼光。「其實工作並沒有正常或不正常的分別,只是外人總有標籤。把酒店中的職場生態,拉到別的職場去看,都是一樣的。」一樣要討好客戶、一樣有業績壓力,也一樣有同儕競爭。「我想講的是,酒店不是一個不正常的工作,它是一般的工作,一個任何地方都會有的工作。」差別在於這份工作販賣的比較特別,「它販賣的是我們的情緒,這是我們的商品。」謝碩元說。

人說歡場無真心。為了鞏固自己的勢力,男公關們不只要對客人戴上面具,連對彼此也多有虛偽。「但最有趣的是,當『虛偽』在群體裡已經變成共識,反而會開始昇華。」在這個場域中,「人不為己,天誅地滅」已是人人不假修飾的圭臬,欺騙與謊言將虛偽推上真性情的層次,「很多人性就這樣赤裸裸地展現出來,我覺得那是很真誠的。」推到頭來,大家不過都在求一口生存。

(攝影/但以理)

謝碩元的論文剛完成時,一度讓他成為媒體焦點,也引出不少爭議。「應該是我碰觸到某種男性意識中的禁忌──男性在社會上就是應該要擔任支配者,不可以在底層玷汙男性尊嚴。但我要反抗的,就是社會對性別預設的期待。」他問:為什麼一個男生,或一個台大生,就不能做酒店公關?

「我關心的是我身邊發生的事。男公關和我,同樣都是踩在這片土地上生活著的人。」倘若尊重彼此是現代社會的共識,不能只在形式上尊敬他人,還必須確實在生活中與他人互動,進一步了解他人的語言和價值觀後,才算是真正的尊重。「反過來說,當我們力爭上游,不也是不斷在學習『上流』社會的語言與生活型態?既然如此,怎麼沒人回頭來思考被排擠的聲音?」

即使最後累積到的酒店資歷不算長,謝碩元還是相當珍惜這段奇幻旅程。「當我與男公關一同生活時,我們的世界是自由的,言論是對自己負責的,不必擔心外界用何種眼光一竿子打翻一船人。」他強調自己絕對不是什麼「男公關的代言人」,「我的目的在於一步一步讓社會看見男公關,再看見『我』。」

雖然目前還無法釐清男公關經驗對自己的影響,然現在的謝碩元可以確定的是,未來當他碰上與他屬性不同的人,他將明白如何放下自己熟悉的互動形式,試著站在對方的立場思考。而這,或許是目前的台灣欠缺的角度之一。

回文章列表