1936年,西班牙內戰期間的一個八月天,詩人羅卡(Federico Garcia Lorca)在家鄉格瑞那達,在前往法西斯槍決刑場的路上,他的身體被拖行在小山坡的石板上,安達魯西亞式的明艷陽光,被小屋的白牆反射得更加明亮。

他的眼睛沒有閉上

當他看見牛角逼近

但是可怕的母親們

都抬起了頭

越過這片牧場

有一絲耳語般的呼吸

來自那蒼白霧色中的牧人

被喚往天上牛群

羅卡被處決時才38歲,生前只來得及寫了四本書,這首詩獻給死去的鬥牛士Sanchez Mejias,是他最後的作品之一。

血腥競賽(Blood Sport)的歷史與人類文明一樣源遠流長。

在中古歐洲,優雅紳士們為了爭奪獎杯,在林間追捕預先野放的狐狸,這是古時候版本的高爾夫球場,貴族官員們往往在馬背上就「喬」好國家大事,至於狩獵本身,通常會交給身手矯健的部下和獵犬,當隨從將捕獲的狐狸或兔子放在網中,送到跟前說道:「恭喜大人、賀喜大人,您看,這是一隻多麼肥美的動物啊!」大人們的手甚至都還不會弄髒。

1960年代,富裕安逸,又人口爆炸的嬰兒潮美國西岸,曾經流行過「章魚摔角」,參賽者獨行或是組對,在淺水中拖拉大型章魚上岸,捕獲最重章魚者獲勝,這項活動經過電視播報成為紅極一時的年度盛事。而被捕獲的章魚,有些被食用、有些則送到水族館或是放回海洋。

同樣是補魚大賽,以敬神祭祖為目的的魚獵則不在血腥競賽之列,如台灣阿美族在小米收割後進行的補魚祭典「miladis」(各地阿美族稱呼及日期略有不同)。這說明了血腥的定義,不在於做法,不在於是否殺生(要求狩獵民族吃素是沒有道理的),而在於動機。以娛樂、遊戲、競爭而進行的漁獵活動,為了一己的成就感而增加動物於死亡過程中的痛苦,是謂血腥。

第二類則完全稱不上「體育」,只是惡劣鄉民的惡劣趣味,是以人折磨動物為樂。英國曾經流行過「丟公雞」運動:將公雞綁在柱上,人們輪流丟擲重物直到雞被砸死,1737年一篇雜誌文曾分析這種運動來自對法國高盧人的仇視,只是用了公雞做為替代品。在十七到十八世紀,歐陸某些地方還流行過「丟狐狸大賽」:參賽者在開放空地上,兩人一組抓住平鋪網子的兩端,比賽開始,將預先備好的放出籠子,令其狂奔於場內,而參賽者必須抓準時機將動物往空中拋擲,離地面最高者獲勝,「專業投擲選手」可以將狐狸拋到兩層樓高。這種比賽對「參賽動物」是致命的,有時連參賽人員都會死傷。波蘭「強力王」奧古斯特二世喜歡這種比賽,他辦過一場特別大的,弄死了647隻狐狸、533隻兔子、34隻獾和21隻斑貓,好大的官威。

第三種血腥是旁觀「同類相殘」:鬥犬、鬥雞、鬥魚、鬥蟋蟀,這些遊戲通常都與賭博有關,飼養這些「運動員」的賭徒,在上場比賽之前,簡直可以入選世界愛護動物大使。在小說《老爸的笑聲》裡,瑟吉歐叔叔是個職業賭徒,他們家人對待一手栽培的選手雞可好了,一早便到穀倉,將口袋塞滿玉米好餵鬥雞,有時還會偷切媽媽買給家人的肉,他們餵雞喝紅酒或威士忌,在雞腿越來越有力的時候,開始餵牠喝新鮮血液,喝了鮮血的鬥雞便連人都敢挑釁,「教練」叔叔非常高興,還會用口水幫這位選手按摩。但這些愛心的付出,無非是為了挑起鬥雞驍勇好鬥的基因,一到了場上,那些充滿愛心的眼睛就會變得通紅,雙方主人引導鬥雞在對方脖上啄出鮮血,做為鬥雞開始的儀式。

他們放下鬥雞,沉默面對彼此。鈴聲再響,揭開戰鬥的序幕。

恐懼是發動攻擊的最佳觸媒,人也是動物,人與人之間的拳擊擂台雖然有著相似的開端,結局則卻完全不同。在正規的拳擊場上,無論是為錢或是為了榮耀,拳師知道自己為何在此,為誰而戰。他知道對方的姓名、知道規矩、知道不能殺死對方(請千萬不要好嗎)、知道教練可以丟毛巾認輸,他們都知道雖然等一下會痛得要死還會流血,但是大家都可以回家,不用死在這裡。

但是鬥獸從來沒有什麼感人的大結局,不像洛基打完以後還會抱著對方大哭說「孩子你打得很棒」,或是鼻青臉腫的冠軍高舉腰帶光榮灑花的結局,鬥獸結局都很淒慘,為了斷定輸贏,須有一方先死。為了贏錢,主人能讓公雞吃鴉片,雞甚至在失去一邊翅膀之後都不知道痛。鬥獸之醜陋,在於為了一己之快犧牲動物性命,動物的鬥志被挑起,但卻不知為何而戰,為何犧牲。

雖然菲律賓鄉下男人鎮日關心的是鬥雞、喝酒和唱歌。但是對牛他們可一點也不怠慢,在亞洲各國的農村,牛都是最有價值的牲口,甚至比兒子還要值錢。在雞豬羊鵝都是「消費產品」的時代,耕田水牛則是珍貴到不行的「生財工具」,牠能耕田、載貨、代步(稍微慢一點),在叔叔不賭鬥雞決定參選鎮長時,牛還扮演了關鍵救援的角色。

「老哥,你覺得我有勝算嗎?」叔叔問。

「你把牛牽過來了嗎?」老爸問道。

「就在院子裡。」

「你贏定了。」

「賽彌恩,你怎麼知道?」

「你有十頭牛,不是嗎?」

「沒錯!」叔叔說。

「那就夠了。」老爸說。

人類對牛的重視早自史前世代,一方面是對牛具有神性的的崇拜,另一方面則是以牛獻祭特顯尊崇。在批判西班牙鬥牛傳統之前,我們必須要知道,鬥牛的起源並非出於輕賤,而是崇拜。也許表面上跟羅馬競技很像,圓形的場地,圍觀的群種,主宰生死的王侯,但是Gladiators戰士雖然驍勇,卻是身不由己的奴隸,對羅馬貴族來說,奴隸跟動物沒有兩樣。而鬥牛場上,在幾世紀之間出現重大的變化,那就是鬥牛者與牛的距離大幅拉近。1726年,出身鬥牛世家的Francisco Romero被認為是第一個離開馬背,站在地面上的鬥牛士。

鬥牛士做到了在任何其他血腥運動中不可能發生的事情,就是打開自衛的防線,降低自身的安全等級,鬥牛可能是世界上發生於兩個物種之間,最接近公平的鬥爭(當然還是不公平的,牛沒有自決權)。

生於1892年的Juan Belmonte,被譽為史上最偉大的鬥牛士,他大膽地再前進一步,他所開創的當代西班牙式鬥牛陣中,鬥牛士與牛角之間的距離只剩下幾英吋的距離,這樣的陣式能讓人牛與紅布的舞動更加激昂而富有戲劇化,但同時也更容易製造出流血的破孔,牛跟人都更容易受傷,但是,為了提升這門藝術的境界,鬥牛士願意場上與死神對視。

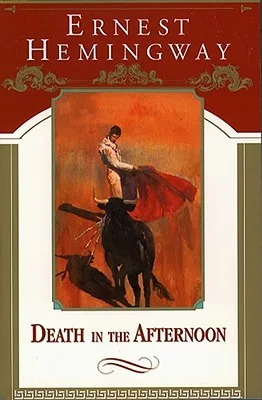

Juan Belmonte 有一個好朋友叫做恩尼斯特.海明威,他是偉大的小說家,也同時是傷痕樣本大全,中彈骨折他全都經歷過,流血的破孔對他來說一點也不可怕,也許正因如此,海明威能夠超越對血腥的憎惡,直接探討鬥牛本質。在他以鬥牛為題而寫的專書《Death in the Afternoon》,他有這樣的註腳:「任何能夠喚起如此狂熱激情的事物,必定也會引來同樣狂熱的反對。」

海明威一生受到參戰陰影所苦,長期失眠、有自殺傾向。在海明威於1961年飲彈自殺之後,據說鬥牛士Belmonte說了句:「做得好。」過了不到一年,Belmonte也「像個男人一樣(據說是他本人的話)」地舉槍自盡。

對市井小民如你我,可能難以理解,但請想一下那些鞠躬盡瘁的日本武士,他們活在極端的時代,受到極端的衝擊,他們追求的想必是我們不知道的東西吧。所以,西班牙這個曾經以榮耀上帝之名橫掃海洋,以步兵方陣稱霸歐洲戰場,並建立第一個全球殖民帝國的民族,有鬥牛這樣激烈的習俗,好像也不奇怪吧。

但這個民族同時也創造了力與美的音樂Flamenco。阿莫多瓦電影裡出現的鬥牛士很多,不過《Volver》(台灣上映片名為《玩美女人》)這一部裡面沒有鬥牛,Penelope Cruz卻唱了一首Flamenco。Flamenco是門技術活,當然不可能真的是影后自己的聲音,幕後代唱是詩人洛爾卡的同鄉Estrella Morent。

我看見閃光

在遠處那裡有光

召喚我的回歸

它們用同樣蒼白的反射

照亮

深沉的漫長的痛苦

雖然我並未回歸

它總是回到這裡

我最初的愛 …

在翁托南.阿鐸那本有如天文密碼般難懂的《劇場以其複象》中,少數幾句我看得懂的話是這樣寫的:「從心理層面來看,殘酷彰顯一種嚴謹而不共戴天的意志,義無反顧,而且堅定決斷。」

追求愛與死的激烈之美,比如武士道,比如鬥牛,於今已經不合時宜,西班牙觀光貿易最盛的加泰隆尼亞省,也是巴塞隆那所在省,已於2012年通過法案,成為西班牙禁止鬥牛的第一省。藝術家與文學家不只歌頌鬥牛的悲愴之美,也哀悼失去的生命,但願自此以後我們只需從歌雅和畢卡索的畫作欣賞鬥牛的英姿,或是從海明威的書中追憶這門藝術。

但我們心中也都清楚,即使在武士道和鬥牛精神都已凋零的現在,新的殘酷還會繼續誕生。我從不懷疑人類在這方面的本事。

所以我們繼續談論殘酷。

回文章列表