會讀書,愛讀書,寫得一手好字好文筆,只因家庭經濟之故而斷了求學之路,成了弟妹口中那最聰明能幹也最遺憾的姐姐。

嗜讀《皇冠》雜誌,看愛情小說,對愛情有要求與期待,但現實骨感,粗礪的生活和婚姻狀況卻讓這位文藝少女磨得一身剛強堅毅。

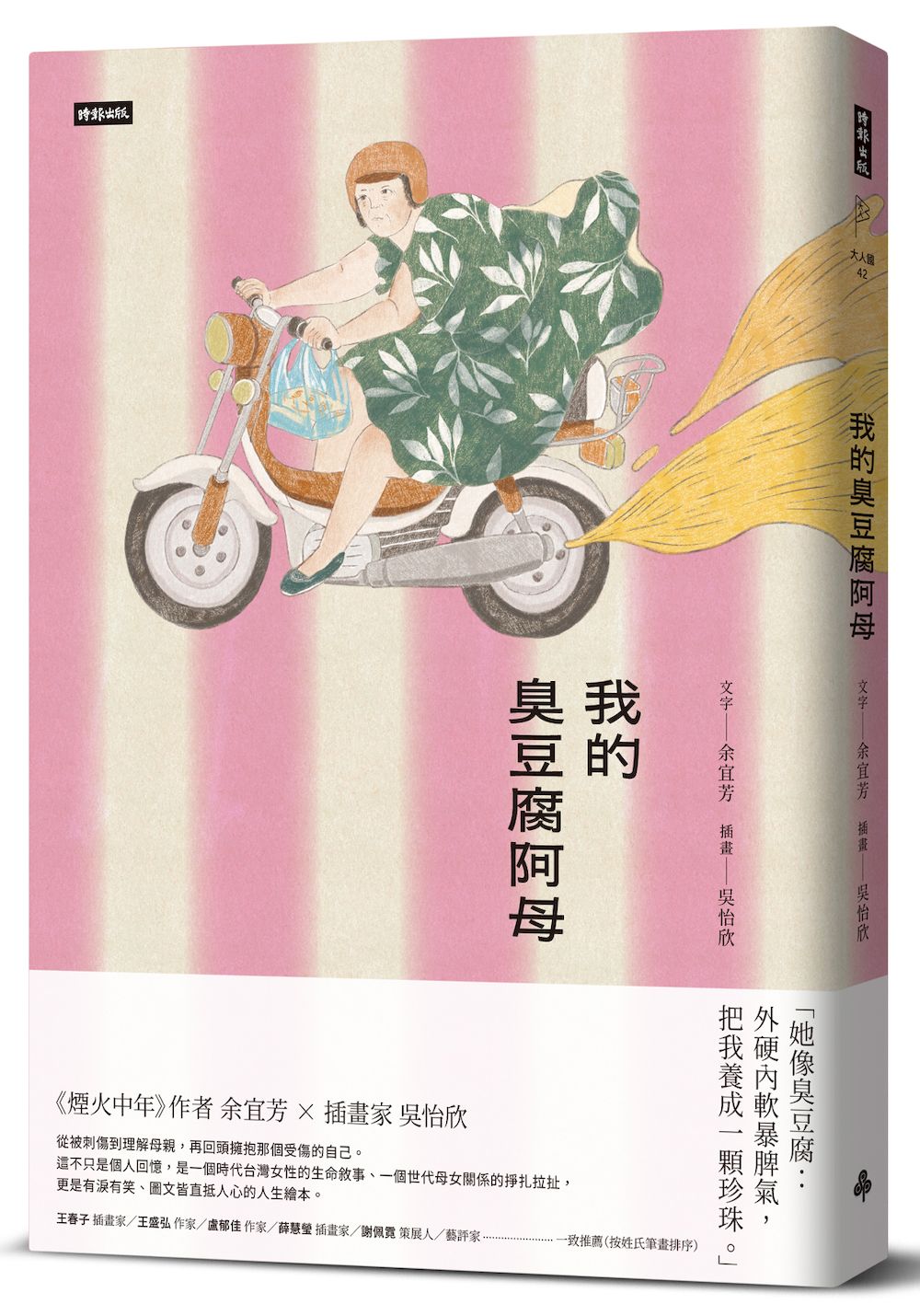

如此相像的經歷與細節,恍然以為我在字裡行間讀到的,是自己筆下的母親,殊不知這卻是從《我的臭豆腐阿母》讀到的,然而毫無疑問的,這也是一時代母親的共通形象。

書寫母親,對我而言有兩個重要的意義:一是理解撇除母親身分的「這個人」,二是在重新定義「母親」的身分,並從母親與自己的關係中,辨識那些未曾命名的傷害與糾結的線頭是從何時、如何糾纏的。

在梅蘭妮.克萊恩的《愛、罪疚與修復》裡提及孩子在青春期時想要從對父母的依附釋放出來,如果父母給予穩固的愛與協助,孩子就會在這樣獨立的過程裡得到延續自嬰孩時期的安全感和內在支持,若不,就會勾起嬰孩時期的怨恨感。

讀《我的臭豆腐阿母》時,讀者會看到一個懷抱人生遺憾且丈夫早逝的母親,對子女的種種管控與要求,都源自其背後強烈的不安全感和未竟之志。子女能感受到母親的不安,只是青春時不懂母親的脾性,也不懂其中曲折,痛苦延續到往後,就成了親子關係一輩子的課題。

我們不妨比較前作《煙火中年》裡提到同學會的篇章,作者自陳,人生五十之後早就疏於比較,「該跌倒的都跌倒過,誰沒有傷痕累累?我們這種日子過得不好不壞,相信平安就是福的中庸分子,能出席就儘量吧。」面對同輩人,此番豁達的中年醍醐味是提煉多久而成?然而《煙火中年》裡沒說的,是《我的臭豆腐阿母》提及早年同學會前接到母親的電話,卻因為她「望女不成鳳」,拿女兒和幾個同學作比較,惹得大家不快,「放下電話,淚流滿面,妝全花了。遲疑是否出席同學會。」

我猜想那是子女最難過的坎:想獲得認同和肯定、進一步彌補上一代的缺憾,卻永遠無法抵達他們心裡的目標,於是逃避控制,卻「越逃越近」,越逃,就越氣惱自己做不到父母的想望。同學會不是和同儕比較、藉以衡量人生,實際上是在和父母心中的「自己」比較,那才是真正令人在意的價值。不止局外明眼人看得清楚,局裡母女也心裡有數,父母的內心缺憾和子女的追尋一旦錯置,遺憾就只能永遠空置成一個無法結痂的傷口。

親子之間的糾結與歉疚感總是共伴而來,然而在《我的臭豆腐阿母》裡記錄了轉化的時刻:女兒骨折在家休養,母親自南部北上照顧女兒、打點生活,原本愛碎念的母親居然也有了好脾氣,沒多說什麼,甚或在菩薩跪拜祈求女兒身體健康。

不知是女兒的態度改變?又或母親真是因為寄住女婿家中而收斂脾性?然而在我眼中,這對母女闊別多日地重溫了一段被需要與需要的溫暖時光,重新找回親子間的依賴和安全感。這並非垂手可得,而是得在探問愛與人生的道路上,拉開距離,各自走過一段漫長旅途,重新拿捏愛的分量,才能回到原點,再次作答。

親子之間的答案總是來得比較晚、比較迂迴,但永遠不遲。

這份時間與眼淚凝養出來的理解,有珍珠色的光澤。

作者簡介

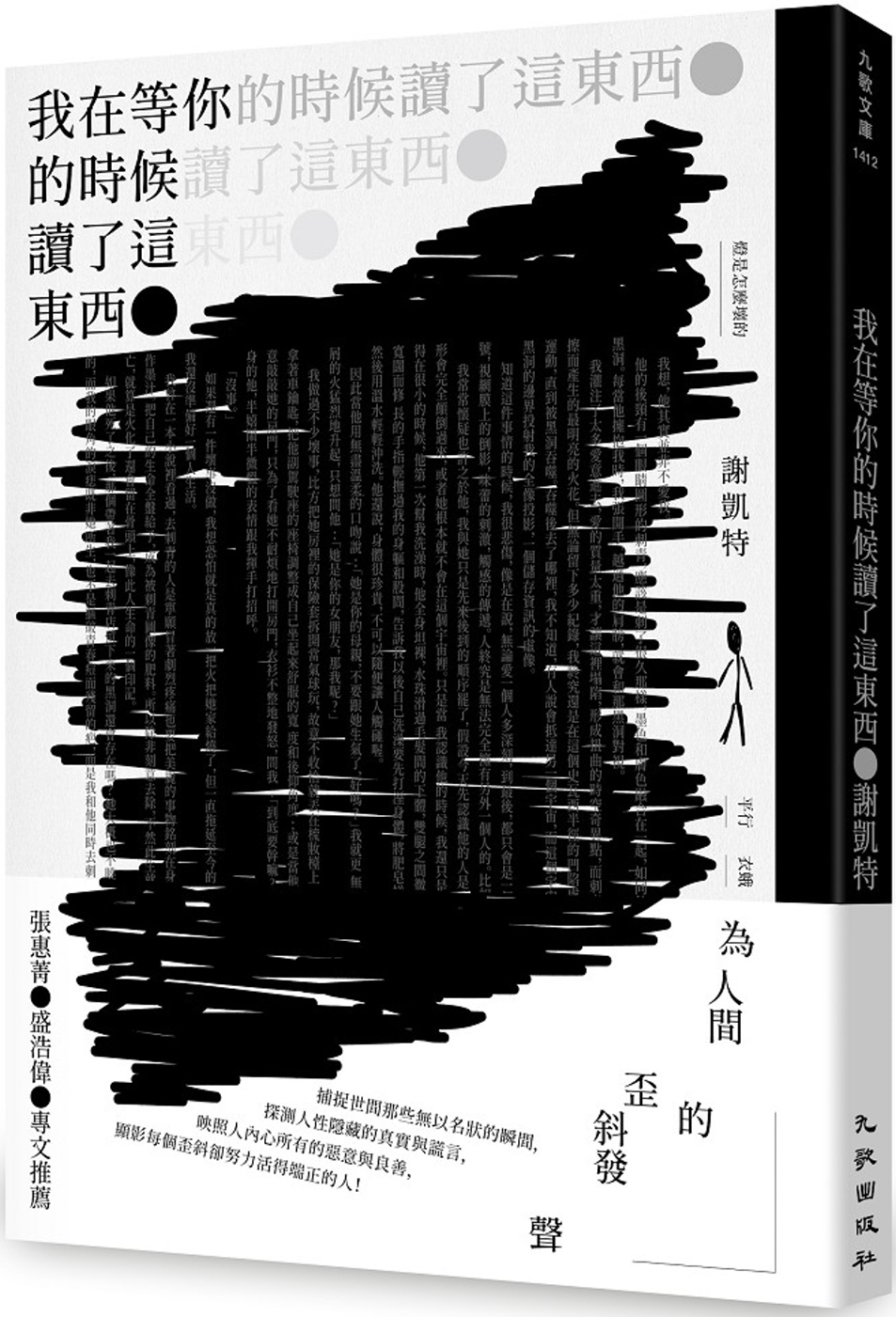

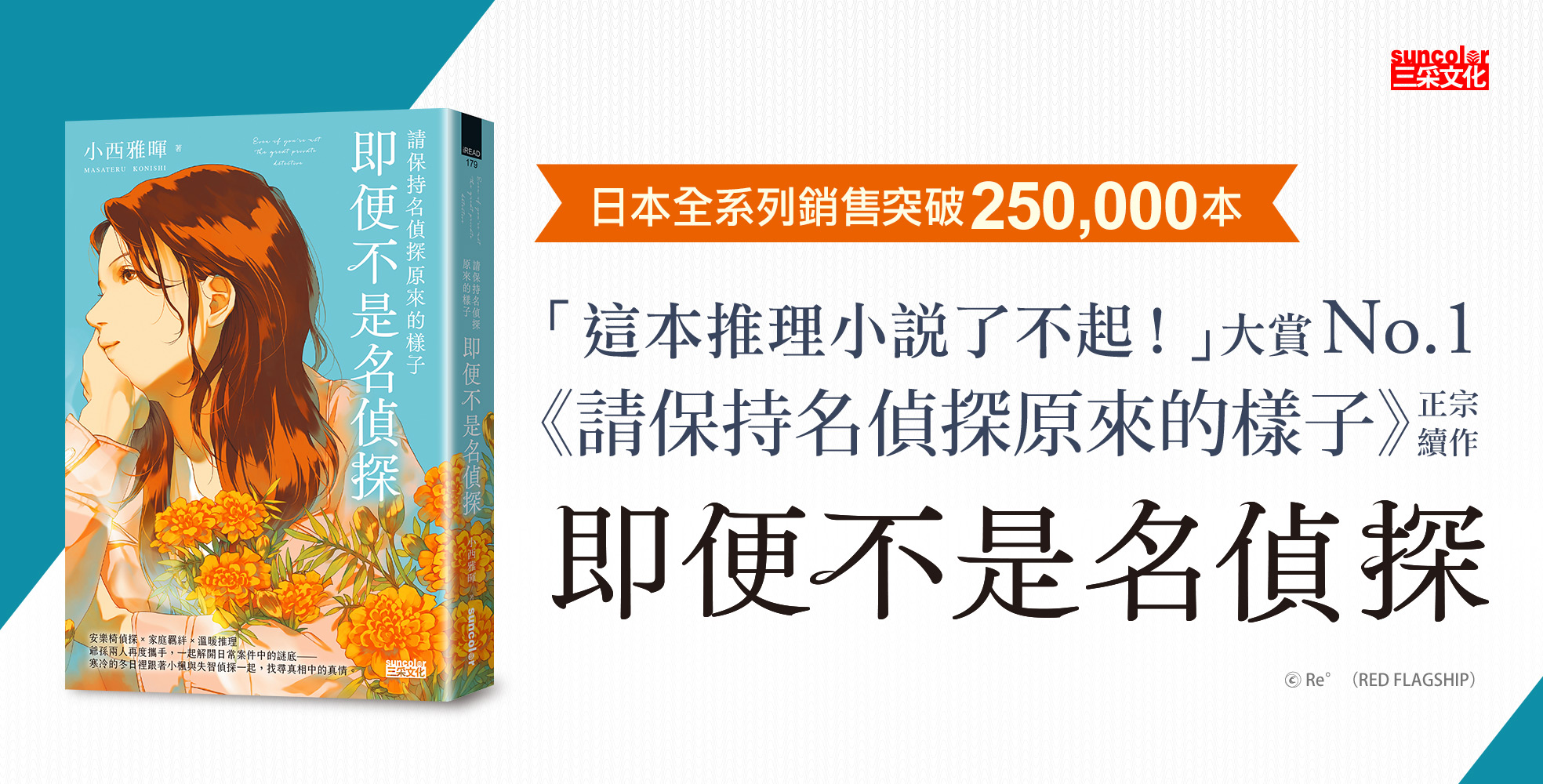

延伸閱讀

回文章列表