我的父母來自臺灣,我現在也住在臺灣,卻是在美國出生長大。就讀密西根州公立學校,而後哈佛大學,企圖在那裡找到自己的目標與動力。非洲裔美國作家詹姆斯.鮑德溫[1] 的一段話,對我而言,是指控也是挑戰:有些自由主義分子閱讀所有該讀的書,擁有所有正確態度,卻缺乏堅定投入。情況危殆,你寄望他們伸出援手,他們卻不在那裡。

我把這句話刻在心裡:他們卻不在那裡。我該在哪裡呢?

我決定那該是密西西比三角洲,我接了當地中學的教職。年僅二十二的我天真且精力滿滿,搬到阿肯色州的赫勒拿(Helena),約在密西西比州德萊爾北邊三百哩處,後者是本書作者潔思敏.沃德長大(而後自然成為本書主題)的地方。我選擇三角洲(更廣義地來說,美國南方),因為我認為它是極度堅忍與勇於行動之處。這是沃德筆下:「被連根拔起的人熬過浩劫與奴役」的地方,在這裡,「黑人在恐怖主義與吊索的威脅下組織起來取得投票權」,在這裡,人們「睡覺、起床、奮鬥而後生存」。

二〇〇四年,我來到三角洲,大約是沃德書中所寫的年代。雖然此地的景觀異於沃德的德萊爾,卻面臨相同問題:貧窮鄉間、隔離、蒸發殆盡的工廠工作。我服務的學校沒有圖書館、沒有體育館、沒有輔導老師。半數老師是代課教師,還有一年,我們換了四個校長。那是所謂的「替代性學校」,用以安置被其他學校開除的學生,現在我發現,本質上,它就是垃圾場,供你傾倒沒人要的學童。

但是,誠如沃德寫的,這裡的人是鬥士與存活者。我的學生渴望成就,儘管他們未必表露出來。他們珍惜每日三十分鐘的「靜默閱讀」(silent reading)[2] ,他們自由選擇想讀的書。一位年輕女孩說這是她一天裡唯一的平靜時間。另一個想把書帶回家分享弟妹,她說:「書很貴。」羨慕看著一整批模樣簇新的新書。學生們讀書,交換彼此喜歡的書。一位學生告訴我:「這跟其他課不同,那些課,我像個笨蛋呆坐,這個課,我能聽見自己在思考。」

後來我們閱讀有關死亡與傷逝的青少年讀本。這讓學生踴躍發言。他們全未滿十七歲,全有一位朋友死亡。槍枝暴力、毒品,或者鄉間地區比較常見的嚴重意外事故。他們的回憶該放於何處?那是誰的錯?他們的錯嗎?為什麼會發生?當然,他們太年輕,不該承受此種傷痛,或者提出上述問題。

到職四個月後,我也折損了一名學生,十五歲的J,死於搶劫花鋪。他抱著一袋零星銅板竄逃,被人從後腦勺槍殺。葬禮上,我指導學生認識儀式,鮮花該擺何處。第二年,J的弟弟成為我的學生,充滿憤怒與不信任,有一次朝我扔椅子,不只一次把紙張掃落地板。當我問他想不想寫些紀念哥哥的東西,他的眼睛亮了。他嘴巴沒說,那雙眼睛卻說「想」。我教他怎麼寫。每天下課後,我們一起修潤,點滴打磨,像雕刻石頭。然後完成了。一個星期日,我開了一個半小時的車到專業拷貝店,將它放大成海報大小,掛在教室牆壁。那個學年,每次他來上課,第一件事就是看自己的詩。他的母親後來把詩供在他哥哥的墓前。

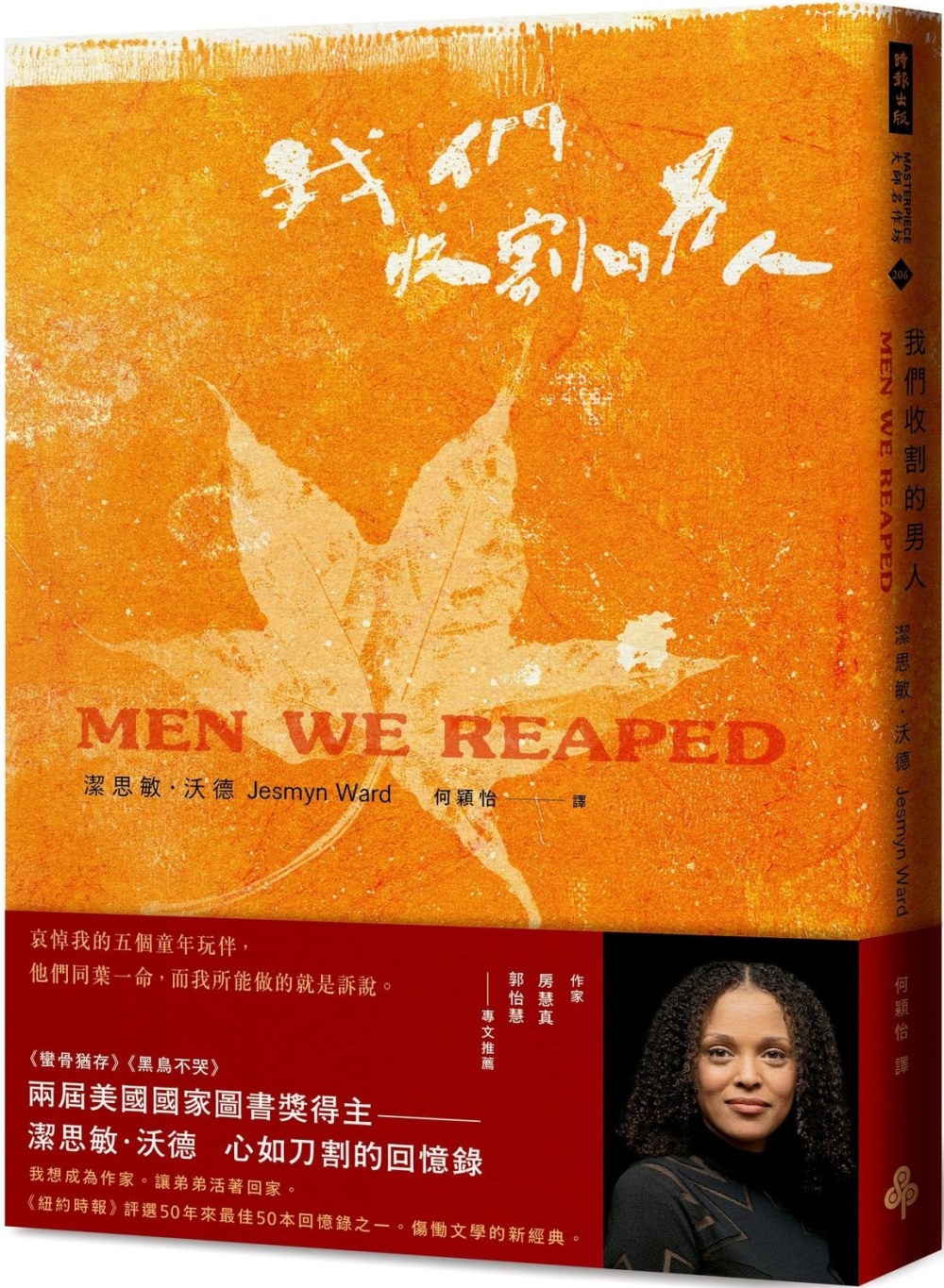

當我讀《我們收割的男人》,我不斷回想我的學生:他們的哀與愛,他們的熱情與天賦,他們對問題如此飢渴,答案卻相形匱乏。我思索自己不明白、沒經驗的部分,我有兄弟,但是他還活著,因此,我不明白失去兄弟的滋味。在本書絕望而有力的終章,沃德帶領我們正視那種傷痛:「每年他的忌日,我醒來就恐懼萬分,又一年過去了。無論在哪裡,那天我都把自己鎖在房內哭到眼睛腫閉。處於渴望的邊緣加上擔心忘記他是誰,忘記我跟他相處的生活,讓我麻痺不能動,加速下沉。」

沃德也寫出傷逝如何改變她的雙親。她的父親「不再工作,每天同時看兩臺電視數小時。」她的母親每隔幾星期就去清掃她弟弟的墳墓,「拔雜草,掃平墓前的沙地……」母親說:「我只夢到他小時候,他永遠是我的小男孩。」

*

「我們收割的男人」這幾個字來自哈莉特.塔布曼。這位著名的女黑奴逃脫奴役,至少十三次嘗試拯救其他被奴役的人,包括她的親人。她可以逃到加拿大,奔向自由與安全;她沒有。塔布曼描述南北戰爭裡一支全黑人的軍團進攻失敗,折損半數人馬:「我們看到閃電,可是,那是槍;然後我們聽到雷響,可是,那是大管槍;然後我們聽到雨珠落下,可是,那是血滴;然後我們收割,可是,收刈的卻是死去的男人。」這畫面把死亡勾勒成壞收成,染患枯病的果實。

如果你開車穿越今日阿肯色與密西西比,你會看到一畝又一畝的盛放棉花田,一定會想到採收棉花的人,以及他們曾被允諾的土地卻從未兌現[3] 。我又想到另一個有名的「前」奴隸弗雷德里克.道格拉斯(Frederick Douglass),他自學讀寫,成為最有名的演說家與廢奴運動者。

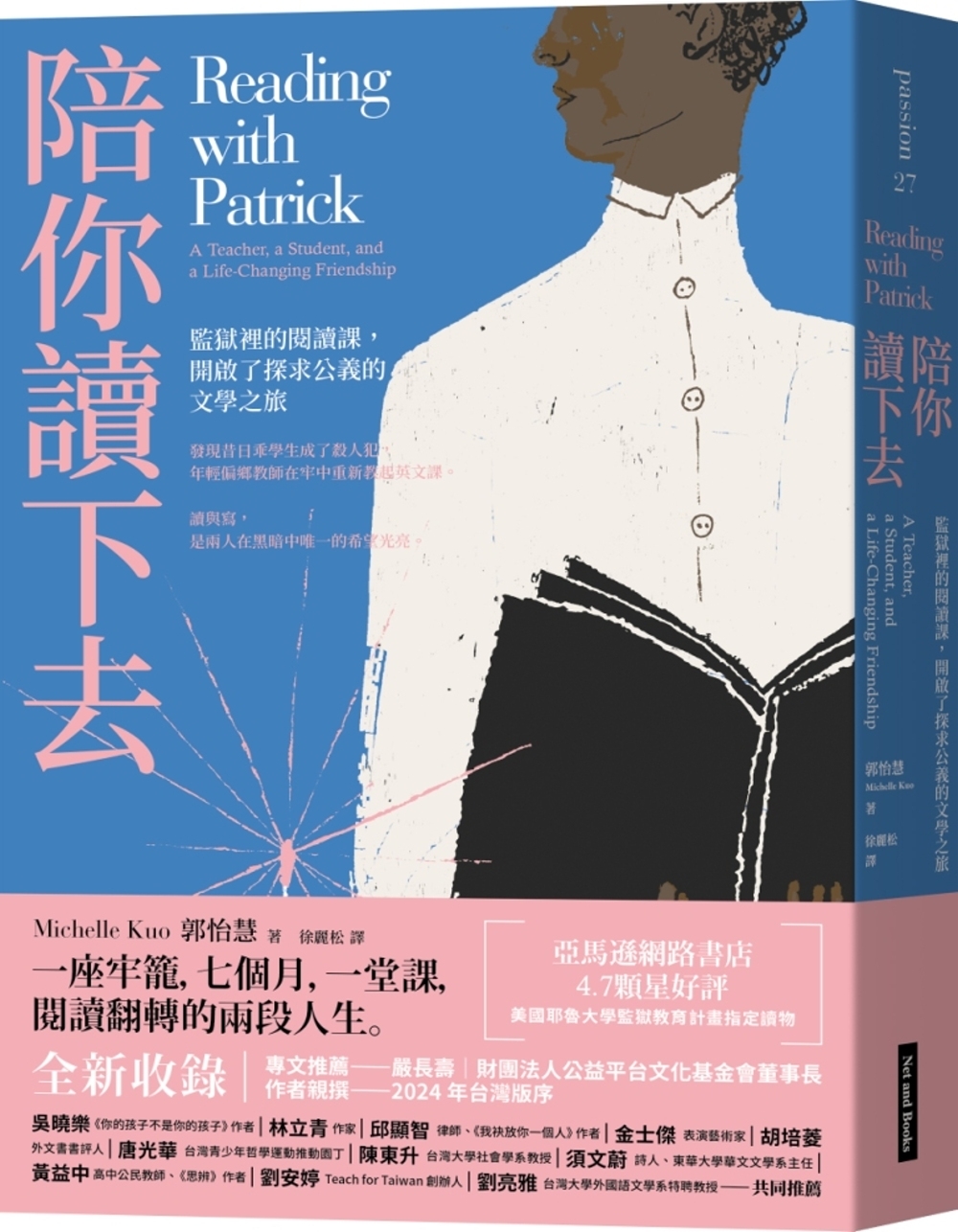

三角洲的年輕人對這段歷史有何共鳴呢?我在《陪你讀下去》(Reading with Patrick)書裡提到下面則故事。教書第二年我認識派崔克,當時十五歲,我訝異他的安靜內向。三年後,他輟學,捲入鬥毆,失手殺人,在監獄等候判決。我想給他一些能安慰啟發他的書。我認為他對道格拉斯的故事會很有感。道格拉斯是英雄,不是嗎?

但是那本書讓派崔克恐慌,執著於道格拉斯講的一則故事:聖誕日,農園主人給奴隸琴酒,只為了證明奴隸沒法應付自由──他們會在田裡蹣跚跌撞。

道格拉斯沒上當,他拒喝,因此也拒絕了無知──但他也羨慕其他奴隸的無知。派崔克在自己身上看到那種欣羨,他最喜歡的段落是:「只要能擺脫思考,任何東西都好!正是對處境的不斷思索,我才深受折磨。」派崔克說他深有同感。他說人們不喜歡思索痛苦、回首過去並眺望未來的路還有多長。他說他不是道格拉斯那樣的好人,但人如果想要得到自由就得思考。因此儘管這書讓他恐慌,他超越我的進度,在沒有燈光的水泥臺階上獨自啃完。派崔克說他不是道格拉斯這種英雄。我真盼望他知道我在他身上看到了道格拉斯。

故事至此,你會期待救贖。如同杜斯妥也夫斯基在《死屋手記》(House of the Dead)所述:西伯利亞監獄裡,貴族彼得羅維奇教導年輕韃靼人阿里讀寫。阿里獲釋那天,抱著彼得羅維奇啜泣說:「上帝保佑您;我永遠不會忘記您,永遠!」讀到那裡,你覺得兄弟情誼可能萌放,但是杜斯妥也夫斯基並未以此結尾,他的結尾是:他現在在哪裡?我的善良、好心、親愛的阿里在哪裡?

派崔克在哪裡?我想最近他很少想起文學。他已經出獄,獲釋後的日子萬般折磨。他在世間最親近的朋友就是母親,在他出獄後幾個月後,因糖尿病與心臟病過世,年僅四十三。他申請過數百個工作,都因犯罪紀錄被拒。在他騎腳踏車前往短期打工的建築工地途中,被車撞了,肇事車輛逃逸,醫院把緊急醫護帳單轉往催繳中心,緊緊綁住派崔克。入獄後,他積欠的贍養費累積如山。阿肯色州政府終止他的食物補助券那天,他寫電郵給我:「我的冰箱空空如也。」他成為街頭遊民,三餐不繼。無數次被毆被搶。絕望之下,他轉求毒品協助。這一切的一切,除了千瘡百孔的社福系統與殘酷的醫療體系外,我覺得派崔克多少認為自己罪有應得。他告訴我,他有時會跟被害者的母親夜裡聊天。我幫他在密西西比一個小鎮找到工作,他卻畏懼碰上被害者的親人。他覺得他犯下的錯覆水難收,無法修補。一個自覺不配茁壯的人不會有發展。

沃德清晰勾勒這種內在感受:我們想奔離在我們身後追趕著說你們一文不值的東西。我們試圖漠視它,有時卻發現自己重複歷史,被洗腦,喃喃說著我一文不值。

派崔克有時會消失數個月,我完全不知他的下落。我們會固定通電郵。我變得易於恐慌。打電話給地方監獄與醫院,看看他們是否容置這個名字的人。沒有。我又開始擔心他是否已橫屍某處溝渠。

我討厭某些小說裡的自憐自艾,那是一種簡化,但是這種自憐自艾加上派崔克日復一日的困頓處境,真的令人無法直視。我的《陪你讀下去》企圖記錄派崔克的智性潛能以及他渴望追求知識帶來的解放。但是,說到底,派崔克的出身是否就注定了他的命運?說到底,我的種種怨言是否誠如作家約翰.埃德加.懷德曼所言──為打翻的牛奶哭泣?懷德曼書寫他在獄中的弟弟:「這故事隱含的震懾性與理所當然的他者性,在在挑戰我,它的抵抗性與沉重讓我不斷質疑我用以表述他者性的所有觀點。」[4]

我的書企圖抵消這種虛無,證明一己內心的神聖性。派崔克的筆記、他默背於心的詩、寫給女兒的美麗書信、在後院與妹妹玩耍時的燦爛面容……這一切一切全未記述於官方紀錄。看警方的報告,你只看見一個被稱為「罪犯」的人。派崔克被捕後幾星期跟說我:「或許人們看到我,認為我很恐怖。跟罪犯一樣。」

*

在《我們收割的男人》書末,沃德決定從紐約返回密西西比。她大可待在紐約,她大可去任何地方。選擇任何地方工作、生活。她在史丹佛大學的同學早被頂尖顧問公司、投資銀行網羅。「儘管如此,我還是返回孕育我又同時扼殺我的家鄉。」

決定選擇被一個地方扼殺;選擇生活在一個殺死你的地方。這是此書結尾的謎團與弔詭。這是一個有思想的女人的深思熟慮選擇。

這個選擇來自一個審問「家為何物」的人。家是陷阱抑或繆斯,庇護或自殺,殘害或撫慰?做出這個選擇的藝術家熟悉她家鄉的美麗地景、海岸線、日出。這選擇也關乎孝道;高中時,她向母親表示離家的願望,被告知:「妳不能走,妳得照顧弟妹。」沃德寫:「當她這麼說,我感覺整個南方的重量壓向肩頭……我哪知這將會是我的人生:渴望離開南方,也一次又一次離開,卻永遠被濃烈到窒息的愛召喚回家。」

所以她決定:要在一個殺死她所愛孩子的地方定根生活,養育小孩。我說「孩童」,因為她書裡描寫的生命中五個早逝男人不過是孩子。

沃德與弟弟妹妹的合照

在 Instagram 查看這則貼文

今日,《我們收割的男人》成為美國與世界各國的讀物,更重要的,成為沃德成長小鎮的高中教材。我很嫉妒老師們擁有這項資源;我當年沒有。學生需要這本書的證詞、輓歌、宣言與詩情。我可以把書放到他們手中,告訴他們「讀」。然後我會聆聽他們的回饋,他們喜歡與不喜歡哪些部分,我最羨慕的莫過沃德決心「正視」一切。我們想奔離在我們身後追趕著說你們一文不值的東西。我能想像沃德在奔跑中止步,回首檢視何物在追逐她、追逐她所愛的人、追逐她生命逝去的那些男人。那東西就是懷德曼筆下的「理所當然的他者性」,那東西也明白宣告自己是無法被表述的魔鬼。她止步,她直視。她不逃。

________________

[1] 詹姆斯.鮑德溫(James Baldwin),美國小說家,劇作家,著名作品為《喬凡尼的房間》。

[2] 每日固定一段時間的閱讀。學者認為學生不喜歡閱讀是因為身旁大人不愛閱讀,因此每日撥出一定時間全校師生放下手邊工作,單純閱讀。

[3] 美國內戰後重建期間,不少黑人相信他們可以分得奴隸主的土地,成為自耕農,當時的口號是「四十畝與一頭驢」。此承諾後來未實現,改以黑人應有薪勞動,土地還是在白人間重分。

[4] 黑人作家懷德曼(John Edgar Wideman)在回憶錄《兄弟與守護者》(Brothers and Keepers)中描寫他與弟弟羅勃迥然不同的命運。他是大學教師。羅勃是搶劫犯、毒品犯、殺人犯,終生不得假釋。在這本回憶錄裡,他試圖探索命運何以致此,曾獲得美國國家圖書獎提名。

作者簡介

曾在臺大法律學院擔任客座教授,目前任教於政大創新國際學院。她出生成長於美國,父母皆為臺灣移民。就學期間,她專攻社會研究和性別研究,擁有哈佛大學學士學位以及劍橋大學碩士學位,並曾於美國最貧窮的地區之一的密西西比河三角洲擔任另類學校教師。她在就讀哈佛法學院時曾獲得世達國際律師事務所獎學金(Skadden Fellowship)以及索羅斯獎學金(Paul and Daisy Soros Fellowship)。她曾任律師,為無證移民辯護,也在加州一所監獄擔任過志工教師,以及聯邦法院上訴法官的書記員。

來到臺灣之前,郭怡慧曾是巴黎美國大學副教授,任教期間因致力於創新學習而獲得傑出教學獎。她教導大學生如何幫助被拘留的移民申請庇護,並共同創建了讓大學生與被監禁者一起學習的計畫。她曾在史丹佛大學三振計畫(Stanford Three Strikes Project)和難民與移民教育和法律服務中心(RAICES)擔任志工,並獲得諾克斯學院(Knox College)榮譽學位。她的文章曾發表在《紐約時報》、《紐約書評》和《衛報》等刊物上。

《陪你讀下去》入圍了代頓文學和平獎(Dayton Literary Peace Prize)、戈達德里弗賽德史蒂芬.魯索社會正義獎(Goddard Riverside Stephan Russo Social Justice Prize)、閱讀女性獎(Reading Women Award),並被多間圖書館、大學和社會正義組織選為社群閱讀書籍。本書為台灣文化部推薦書目,並在美國、英國、日本和韓國出版。在台灣,郭怡慧曾在社區組織、圖書館、非政府組織和TEDxTaipei演講。她在《紐約時報》訪談中曾說:「《陪你讀下去》是一個親密的故事,有關教育、刑事司法系統的失敗以及奴隸制度遺毒;它也是一個關於文學如何為每個人服務、書籍如何將人們聯繫在一起的故事,希望人們足夠開放和慷慨,讓我們一起完成了解彼此和自己的重任。」

來到臺灣之前,郭怡慧曾是巴黎美國大學副教授,任教期間因致力於創新學習而獲得傑出教學獎。她教導大學生如何幫助被拘留的移民申請庇護,並共同創建了讓大學生與被監禁者一起學習的計畫。她曾在史丹佛大學三振計畫(Stanford Three Strikes Project)和難民與移民教育和法律服務中心(RAICES)擔任志工,並獲得諾克斯學院(Knox College)榮譽學位。她的文章曾發表在《紐約時報》、《紐約書評》和《衛報》等刊物上。

《陪你讀下去》入圍了代頓文學和平獎(Dayton Literary Peace Prize)、戈達德里弗賽德史蒂芬.魯索社會正義獎(Goddard Riverside Stephan Russo Social Justice Prize)、閱讀女性獎(Reading Women Award),並被多間圖書館、大學和社會正義組織選為社群閱讀書籍。本書為台灣文化部推薦書目,並在美國、英國、日本和韓國出版。在台灣,郭怡慧曾在社區組織、圖書館、非政府組織和TEDxTaipei演講。她在《紐約時報》訪談中曾說:「《陪你讀下去》是一個親密的故事,有關教育、刑事司法系統的失敗以及奴隸制度遺毒;它也是一個關於文學如何為每個人服務、書籍如何將人們聯繫在一起的故事,希望人們足夠開放和慷慨,讓我們一起完成了解彼此和自己的重任。」

延伸閱讀

回文章列表