牙買加位於加勒比海,是大安地列斯群島中的第三大島。前哥倫布時期,在此建立聚落的達伊諾(Taino)原住民,因島上山光水色,河川溪澗曲折交錯,於是以「Xaymaca」稱之,意思為「林木與泉水之鄉」,即今日「Jamaica」這個詞的由來。

提到牙買加,腦海不由縈迴著黑奴、海盜、殺戮、反抗、毒品、咖啡、貧民窟、拉斯特法里信仰(Rastafarianism)、雷鬼(Reggae)……時而驚心動魄,時而扣人心弦。

牙買加位於加勒比海的大安地列斯群島。(圖片來源 / wiki)

牙買加風光十分旖旎、戰略位置極佳,命運則相當乖舛。牙買加於1494年淪為西班牙殖民地,達伊諾原住民因而滅絕,黑奴隨之走入牙買加歷史。英國海盜摩根(Henry Morgan,1635-1688)在1655年強行占領牙買加,並受到英王查理二世(Charles II,1630-1685)的拔擢,搖身一變成為牙買加總督。英國授予海盜私掠許可證,大肆採取「海盜策略」,牙買加成為海盜大本營、走私大倉儲、罪犯庇護所。1697年,「海盜策略」畫下句點。然而,海盜生涯多采多姿,令亡命之徒、叛逃奴隸、機會主義者,甚至海軍與船員水手無不趨之若鶩;海盜集團無懼於政府的全力打擊,依舊升起骷髏旗,而蔚為海盜黃金年代(1715-1725)。

英國海盜摩根受英王查理二世拔擢,成為牙買加總督。(圖片來源 / wiki)

海寇奇航為牙買加譜出殺人越貨的掠奪詩篇,解奴運動也在牙買加掀起驚濤駭浪,解放之路崎嶇難行。1930年,衣索匹亞(Ethiopia)國王拉斯.特法里.瑪可南(Ras Tafari Makonnen,1892- 1975) 正式加冕稱帝,封為海爾.塞拉西一世(Haile Selassie I),亦即王中之王,是「猶大族的獅子」(Lion of the tribe of Judah),將征服各民族。這件歷史大事,鼓舞了京斯敦(Kingston)貧民窟的黑人,而將非洲信仰融入《聖經》中,以海爾.塞拉西之名發展出「拉斯特法里運動」,堅持黑人至上的信念,試圖解放己身的不幸。

海爾.塞拉西一世(1930-1974)。(圖片來源 / wiki)

1960年代,京斯敦貧民窟的黑人青年樂團為了發揚拉斯持法里信仰,以悲歡交融的新曲風抒發人民爭取獨立的心聲,在批評政府當局之際,也揶揄了變形的社會。這就是雷鬼音樂,結合爵士、節奏藍調(R&B)、門特(Mento)、卡利普索(Calypso)等,以及非洲、拉丁美洲的一些元素。牙買加終於在1962年宣布獨立,成為大英國協的一員;然而,牙買加並未因此走向康莊大道,勞工黨(Labour Party)與人民民族黨(People's National Party)不為人民謀福祉,反而陷入政治惡鬥,甚至各自與犯罪集團掛鉤,導致政治充滿暴力,社會不公不義。雷鬼音樂批判時事、抗議不公、提倡和平,正是對牙買加各類暴力的強烈抗議。

在此氛圍下,巴布.馬利(Bob Marley,1945-1981)將雷鬼音樂與拉斯特法里運動發揚至全球,他是雷鬼巨星,也是拉斯特法里運動大使,更是反殖民主義與反種族主義的偶像。巴布.馬利擁有無數歌迷及支持者,但敵人亦不少。1976年,牙買加舉行大選,人民民族黨與勞工黨廝殺激烈,國家瀰漫著政治算計,黑幫橫行,美國、古巴等外國勢力趁機介入。同年十二月三日,八名槍手闖進巴布.馬利位於京斯敦的住處掃射。巴布.馬利受了傷,仍在十二月五日如期舉行「微笑牙買加」(Smile Jamaica Concert),展現出他對和平與團結的承諾,奠定了他反政治暴力的象徵地位。

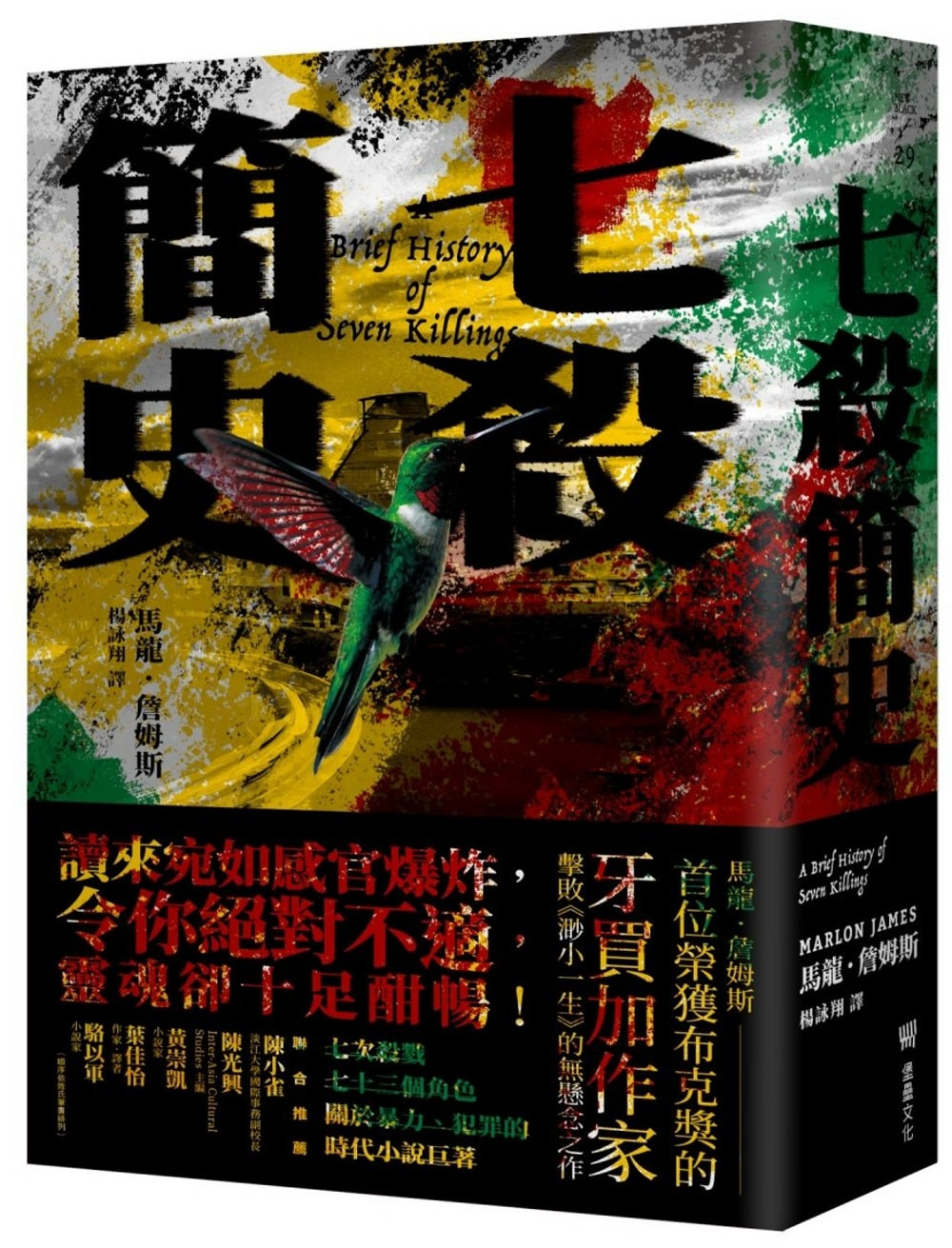

牙買加作家馬龍.詹姆斯(Marlon James,1970-)藉巴布.馬利的五首曲子鋪陳《七殺簡史》(A Brief History of Seven Killings),描繪牙買加動盪不安的社會,凸顯京斯敦貧民窟的情況。小說時間從1976年的大選期間開始,主題圍繞在巴布.馬利的槍擊案,延續十五年。在那個動盪的年代,人命毫不值錢,殺戮儼然生命變奏曲,瘋狂生命是貧民窟的寫照:每個人均可因食物、因錢財、因聽命於毒梟、因擁護政客而殺人,令人難以置信的是,殺人無需理由。

馬龍.詹姆斯耕耘非典型寫作技巧,每一章節沒有全知的敘事者,也沒有統一的敘事者或單一主角,卻安排了不少第一人稱的「我」,而這些第一人稱的「我」彼此之間十分不和諧,各自掌握不同的時間,輪番上陣,藉描述、對話、內心獨白,見證部分事件,呈現明暗表裡、先後遠近的層次感,協助讀者拼湊完整事件始末。作者共列出76個角色,除了真實人物與虛構角色之外,幫派、販毒組織亦占據重要篇章,政客、叛徒、間諜、毒梟、黑幫首腦、槍手、暴徒、歌手、記者、古巴特工、中央情報局幹員……個個色彩鮮明,均有各自的語言及聲音,反映出不同社會階級、教育水準、出身背景或居住地區,文本中交揉著牙買加英語、克里奧爾語(Creole) 、美式英語、西班牙語、黑話、術語。大時代故事透過這些手法詮釋得淋漓盡致。

《七殺簡史》並不簡短,是一部896頁的大型非傳統小說。乍看之下,《七殺簡史》儼如犯罪小說;其實,《七殺簡史》寓意深遠,勾勒出加勒比海地區在冷戰時期的共同現象:走過奴隸制度,終於獨立建國,卻又受制於美國,國家腐敗,內亂頻仍,為許多加勒比海國家種下高犯罪率的遠因。暴力不是牙買加的宿命,海地、巴哈馬、千里達、聖克里斯多福(又譯為聖啟斯─尼維斯)等國亦然。慘絕人寰的奴隸制度讓黑人鋌而走險,同樣,苛政令人民揭竿起義,巴布.馬利的幾首歌就表達了受宰制者的反叛意志,例如〈瘋狂禿頭〉(Crazy Baldheads)如此唱道:「將那些禿頭趕出我們的城」(Chase those crazy baldheads out of our town)、「我們必須活下去」(We've got to stay alive)……

毋庸置疑,死亡與暴力是《七殺簡史》的核心。小說一開卷,亡魂亞瑟.喬治.詹寧斯爵士以挑釁語言談論死亡,字裡行間流瀉出暴力的痕跡:「聽。死人從來不會閉嘴。」(12頁)對妮娜.博吉斯而言,暴力如影隨行,令人無奈而想逃離國家:「……就是困擾我的其實並不是犯罪。我是說,犯罪困擾我的程度就像犯罪困擾任何人一樣…… 而犯罪隨時會發生的可能性,眼前任何一秒都可能,甚至可能就在下一分鐘。犯罪確實也有可能永遠都不會發生……」(139頁)

《七殺簡史》p.12 (堡壘文化提供)

對於暴力,馬龍.詹姆斯的闡述超越了物理層面,達到形上學的境界。以槍支為例,碰碰將槍支權威化、儀式化:「有把槍來到你家之後,是那把槍,甚至不是擁有槍的人,講話才最大聲。」(98頁)。神祕白人特工給了碰碰一把槍,在教他射擊之際,並告訴他為何而戰,即便不明其意,但碰碰仍賦予槍神聖使命:「那個白人說我們是在極權專制、恐怖主義、暴君獨裁下為自由奮鬥,但沒人聽他在說什麼。」(99頁)另一名槍手迪馬斯以散文詩般的語言,講解如何為 M16A1 系列步槍裝子彈,最後冷冷地總結:「這時你並不需要再把射擊選擇鈕撥回『安全』」。(148頁)。

《七殺簡史》p.98 (堡壘文化提供)

小說標題的「七殺」,係指企圖槍殺巴布.馬利凶手的死亡結局。無論直接、抑或間接該為槍擊案負責的凶手,終究擺脫不了死神的糾纏。兩名倖存的凶手與另外兩個角色為小說後半部分展開新篇章,隨著京斯敦黑幫首腦與哥倫比亞販毒集團結盟後,故事聚焦在紐約,轉移了暴力座標。

馬龍.詹姆斯曾表示他受福克納(William Faulkner,1897-1962) 、博拉紐(Roberto Bolaño,1953-2003) 影響深鉅,然而,他運用豐富的想像力,以全新手法解構昔日時空背景,在槍聲與音樂聲中重新譜寫那段瘋狂生命,刷新讀者的感官。

作者簡介

墨西哥國立自治大學文哲學院拉丁美洲研究博士,現任淡江大學國際事務副校長。專研拉美文學與文化。學術工作之餘,不時探訪拉美,足跡遍及拉美各國。

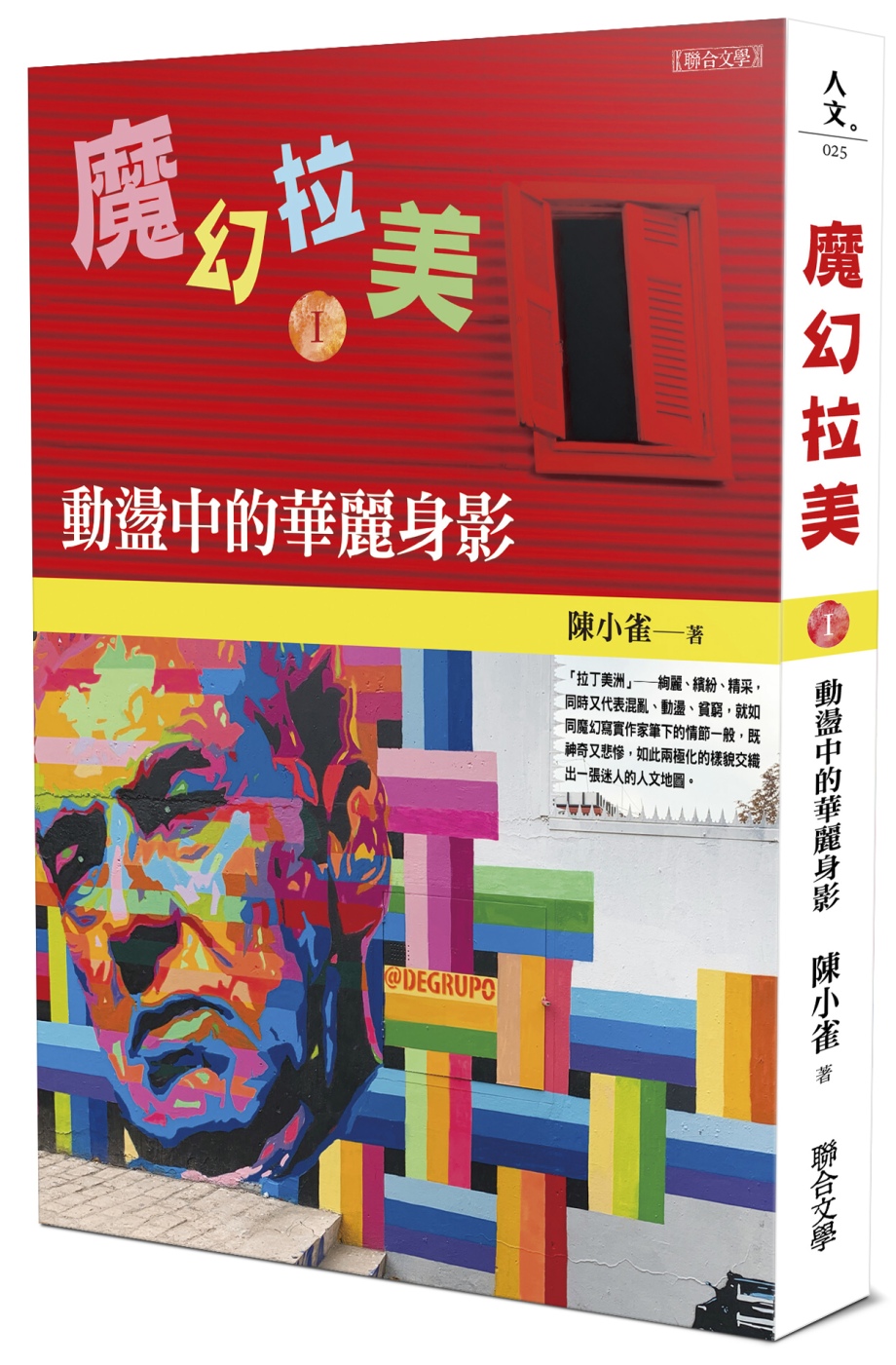

著有《魔幻拉美》、《加勒比海諸國史:海盜與冒險者的天堂》、《加勒比海的古巴:雪茄與蔗糖的革命之歌》、《魔幻古巴》、《美洲古文明的時空膠囊》;譯有《玻利維亞日記》、《公羊的盛宴》(合譯)、《三封寫給獨裁者的信》(合譯)、《從橄欖樹,我離開:羅卡的十二首詩.畫》等,並為多本台灣出版的拉美小說撰寫導讀、推薦。

延伸閱讀

回文章列表