這很可能是我們最後一次見到彼此,

我很想緊緊擁抱我親愛的朋友,但我不能。

人是何等的複雜。

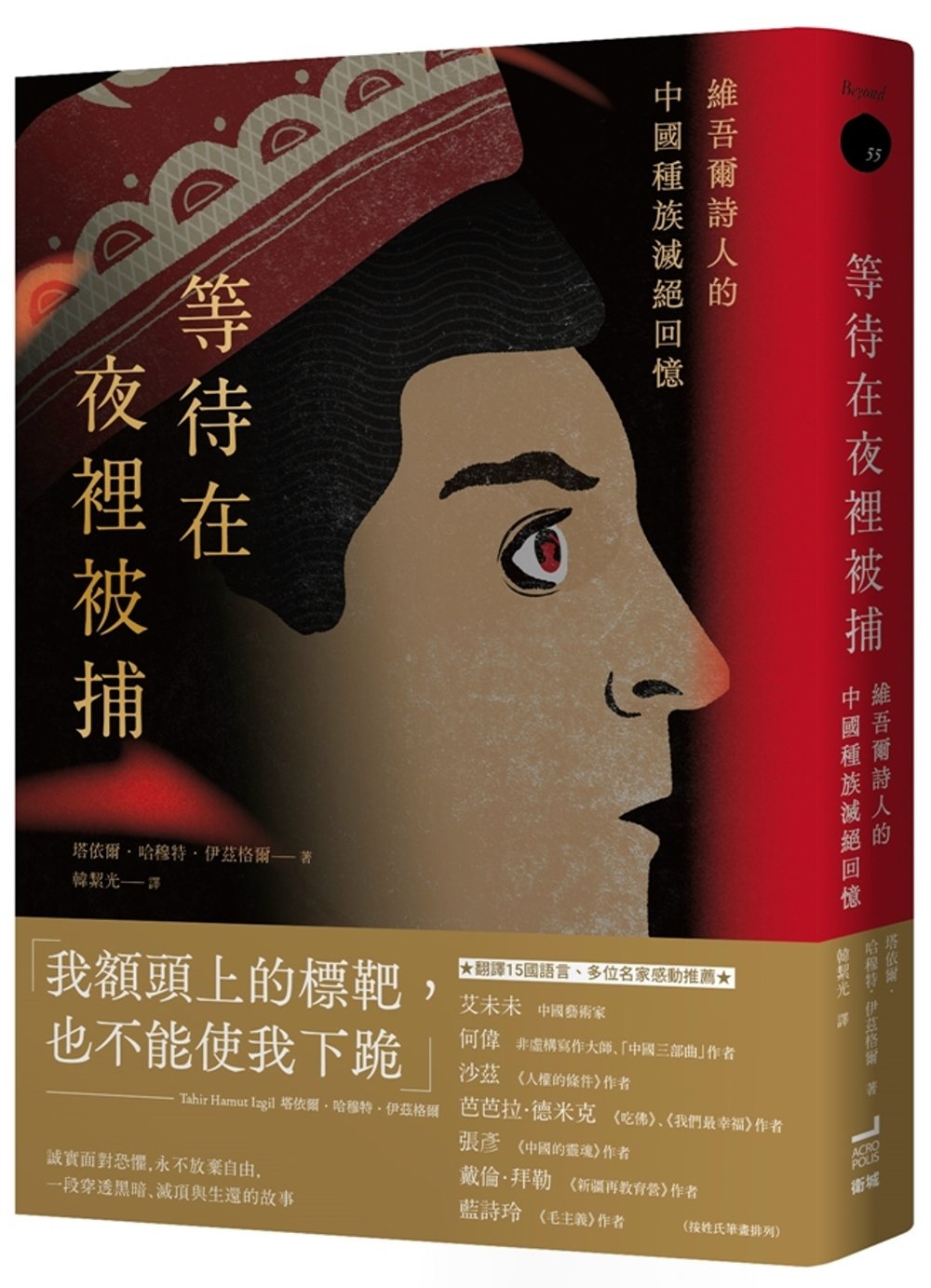

譯完《等待在夜裡被捕》的一個多月後,有幸受編輯邀請寫譯後記。只是面對書中沉重、敏感也傷感的議題,千頭萬緒不知從何說起,腦袋裡冒出這樣一句話後,文章就始終擱著沒再繼續。十月,遠方起了戰事,應許之地長久悶燒的戰火重新燃起。那甚至不能稱作戰爭。異民族、異信仰間持續數十年的隔閡、敵對、仇恨、報復、恐懼、圈限、隔離,換個時空地域搬演仍是如此熟悉。我忽然想,加薩走廊衝突下的人心境況,與這本書嘗試記錄的維吾爾人處境又有何不同呢?我不是研究學者,不希望隨意站上立場分析理論,也沒有直接相關的生命經歷。既然我是個譯者,就聊聊翻譯吧。

翻譯這份工作,經常提醒我一件事:如果真心想稍微接近另一個人的思想、感情或回憶,首先我必須放下自己。不予打斷、不做爭論、不加詮釋,首先盡力聆聽,然後才可能有趨近正確的理解,找到比較貼近的詞語重述對方的故事;才可能有短暫的那麼一剎那,走入對方的處境,用對方的目光看世界。老實說,不是很容易,噤聲自己的感覺很微妙。有時蓋上電腦,結束一天的工作,我會頓時感覺失語,彷彿一切屬於「我」這個人的想法感受,一時間都不知道消失到哪裡去了。完全的空白。一種虛無空洞的恐怖。

後來我想,會不會人有時也像這樣,害怕失去自我,所以抗拒理解他人?會不會人有時候排斥異己,是因為想保護自己,因為陌生造成恐懼?會不會人用種種國族社會文化身分標籤,在「我」與「他者」之間劃分嚴明的界線,與其說是因為彼此真有多大不同,不如說是害怕發現彼此其實甚為相似,屬於「我」的特殊性因此模糊消失?

人是何等的複雜啊。人的往來又是何其艱難。

這本維吾爾詩人塔依爾的回憶錄,寫出包含詩人自己在內,許許多多恐懼、矛盾又無助的個人。一如英譯者在前言寫的:「運作體制的個體──以及遭體制輾壓的個體,個個是活生生的人,塔依爾筆下始終呈現出他們身為人複雜的思想和情感。」例如維吾爾姑娘古麗江,因為維吾爾人遭受的結構性懷疑和歧視,大學畢業即失業,進入村委會擔任起社區監視記錄的工作。例如開旅行社的漢人小李,始終善意協助塔依爾取得簽證護照。例如能翻譯哲學書籍卻以經營便利商店維生的阿勒瑪斯,因為「遲早派得上用場」而與同為維吾爾人的國安官員交朋友,但仍未逃被捕命運。例如村委王博,例如作者的好友卡米爾,以及其他在體制中順應或掙扎的小人物,沒有一個人能以簡單的二分法區分善惡立場。他們彼此互相造成的為難、傷害,也許,無非是受到不良的結構和系統所迫。

翻譯的時候,我好幾次想起前段時間看過的 Netflix 迷你影集《無界之殤》(Stateless)。故事中,幾個不同身分族裔、不同境遇的人,因為這些那些原因都困在澳洲一處移民拘留所。有心理受創後為了脫離邪教團體,寧願捨棄身分的澳洲女子。有為了改善家庭生計的愛家男人,進入拘留所擔任警衛,在「盡忠職守」的勞動過程中逐漸異化,善良慢慢被暴力掩蓋,反而與家人日漸疏離。有本來富有理想的移民局政策制定官員,來到拘留所第一線工作後,才真切意識到在體制結構下堅持道德價值之難。這些情節在我看來,處處和這本回憶錄記下的事件相通。當然最相呼應的,是一對阿富汗難民父女。影集演出他們的流亡遭遇,與本書第十一章〈彼岸〉記下的維吾爾夫妻流亡歐洲的回憶幾乎如出一轍,能否抵達彼岸幾乎只能冀望運氣,就算平安上岸,在新世界又要面對更多迷茫。

個人在社會裡,依賴居住地,依賴故鄉、家人、朋友、族群、事業、求學經歷,以及回憶,建立自己的身分認同。可以想見,拋棄這其中任何一項都是困難又痛苦的。而不論是影集、戰地,還是書中,發生的事都是個人被迫放下、被迫抹除自己的整個社會身分。但作者的書寫超越恨和控訴,表現更多的是深深的憂傷與無奈。我們看見除去社會身分後,人首先是一個人,人終歸是一個人,複雜的、脆弱的、矛盾的、美麗的、荒謬的、膽怯又勇敢的人。有時候想破除權力與依附的咒語,需要的會不會就只是重新想起這點呢?人何其複雜,但也因為這複雜,才更值得去認識、去理解、去嘗試包容、去愛,是這樣的吧。我想到孟子那句:「人皆有不忍人之心。」接下來是怎麼說的呢?「人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。以不忍人之心行不忍人之政,治天下可運之掌上。」那一整句是這麼說的。

延伸閱讀

回文章列表