獨厚心得

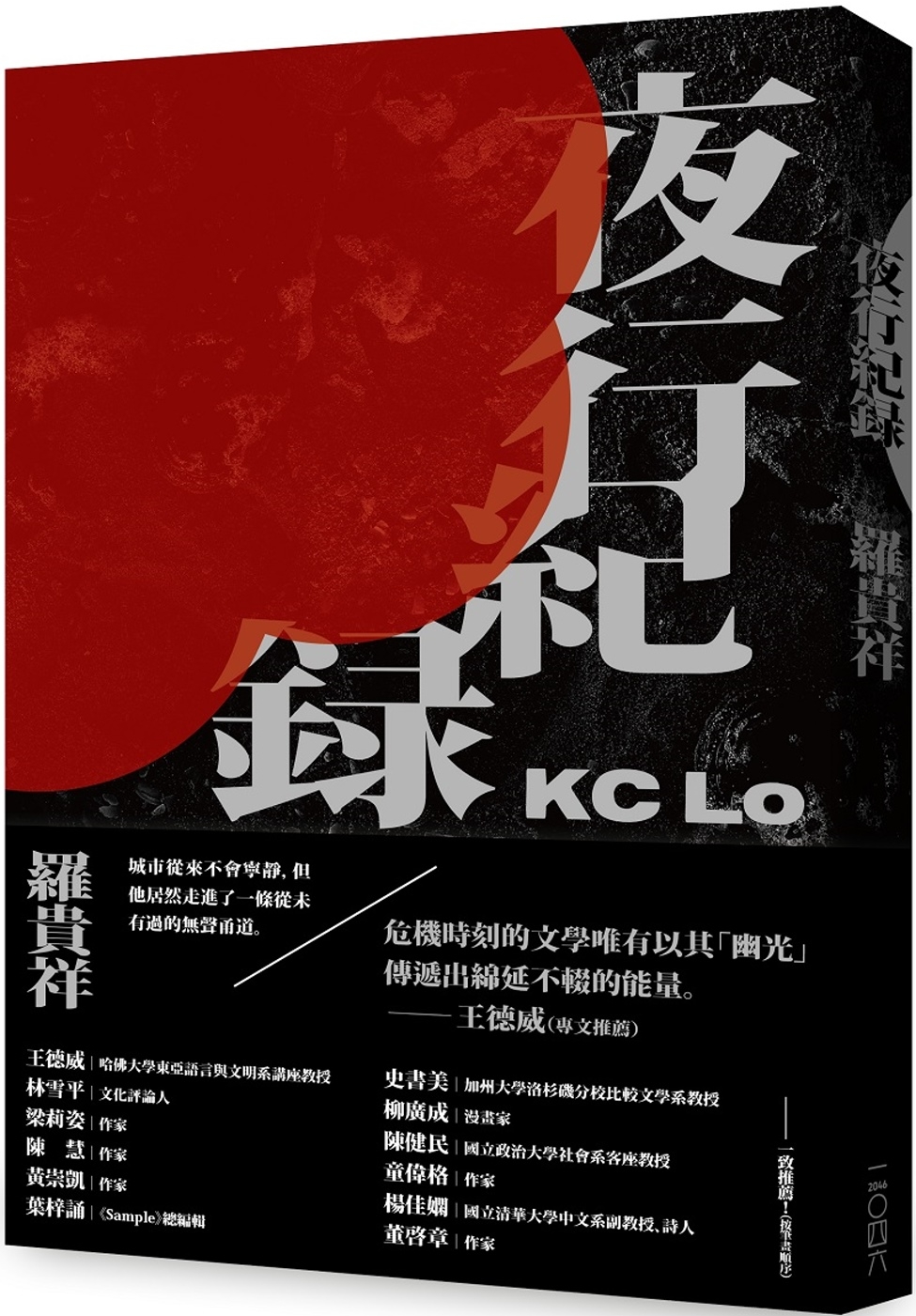

一個解構主義者,在香港面對現實同時尋找希望/《夜行紀錄》編者序

作者:鄧小樺 內容提供:二○四六出版 / 2023-03-31 瀏覽次數(2235)

關於本書,作者自己這樣說明:「本書結集收錄由2014年至今的十二篇小說創作。第一輯六篇作品覆蓋的年代和範疇較廣,從古代的重塑到當下的虛擬,但都與種種現實產生對話及牽纏;而第二輯是作者對過去數年本地社會運動的一些思索與回應。也許作品看似各自成篇,在虛構與真實之中,卻有細線把重重複複的生活與生命勾結交織在一起。」

本書在臺灣出版,首先是因為臺灣目前為華文地區出版自由的前沿;編者亦懇望能夠將此書,與香港的重要作家羅貴祥,引介予臺灣文學界及讀者,望能更廣闊地開展香港的身份探索與前行思考。游牧流散亦是一種開拓。

我第一次見到羅貴祥的名字,是在董啟章與黃念欣合著的《講話文章II》(1996)中,羅貴祥與董啟章相提並論,都是同時代崛起的,兼具評論能力的理論型小說作者(論者林雪平稱羅「解構成癮」)。而羅貴祥後來進入學院創立學系,在繁重教業之餘持續創作,尤為難得。

本書有羅貴祥一向的作品特色,包括德勒茲式的塊莖多元結構傾向,傾向探索幽微游移的欲望,營造虛擬世界與抽象思維,對古代文本進行重寫及文本互涉等,屬於需要解讀的多層次作品。另外,本書亦包納了一系列的社會背景小說,嘗試將2014與2019進行連繫思考,描寫了不同人群對運動的反應,並對於香港本土的身份認同、文化根源進行了藝術上的探索,嘗試走出困局。敘述看似冷靜,實則洋溢深情的盼望,同時具有思考上的先鋒性。

本書第一部分的作品,以較為廣闊多變的主題開展,可見作者一貫知性的理論框架統攝、講求層次疊加變化、行文簡潔素淨的風格。然而這批作品亦透露了羅貴祥近年寫作路向的轉變,由比較知識份子式追求突出結構、後設的方向,逐漸轉向另類「香港本土意識」的尋溯,表徵是由聚焦城巿生活背景的疏離,轉向為疏離者在自然中尋找歸屬。這種轉變在香港文學界曾引起一批年輕研究者的注意及討論,讀者可參考本書附錄中的林雪平文章〈我的老師是一名海盜〉。要之,這個轉變在國際文化大環境是與自然書寫、生態文學崛起的大潮相關;而在香港的特殊語境,這與一群文藝與社運青年在2010年後到鄉郊學習耕種、從而推動一種結合生活與藝術的變革運動相關(在臺灣亦有類似的返鄉復耕運動,或亦演化為後來的「地方創生」之潮)。這批以種田為職志的青年不可能是社會主流,但卻引發了一向關注少數、邊緣與香港本土性的羅貴祥寫作思維之轉變。

在寫作技藝來看,轉變不只是故事背景與人物關係的變化(由城巿走向自然),更指在行文營造上,將空間與土地的型態內在化,展示人與社會的病癥(或療藥),這或可視為以文學的方式去回應耕種鄉藝運動的著名口號:「身土不二」。〈走房〉寫的是城巿空間不足反造成人際隔膜,人在空間內的狀態就是人際關係的象徵;到了第二部分的壓卷作,最晚近的〈夜行紀錄〉:

「叢林中的殘餘憶記?走過一片金黃暮煙包裹的綠色與泥黑,猶如經歷了草莽茂林在不同的、斷裂又壓縮的時空中,向彼此生長、膨脹、增生、擴散、吞噬、內旋、轉翻、塌縮的變異延緩狀貌。」(〈夜行紀錄〉)

這個非常德勒茲式的地景描述,可比之於李維史陀(Claude Lévi-Strauss)在《憂鬱的熱帶》裡對新大陸的地景描寫,它並非只是客觀描述,也不是簡單的主觀投射,而是出於特定世界觀的空間感營造——並同時讓我們聯想到香港近十年在各種壓抑下的混亂能量,及難以言喻的狀態。

羅氏一方面從「土」的持續耕耘去理解青年與邊緣者的狀態與意志,一方面從「水」去摸索香港的特質。由〈滅渡〉、〈同舟〉、〈牧魂〉諸作中明顯的水意象,加諸香港身份的流動來思考,讀者可有多層次的體會。另一方面,在2019後,香港沒有一片海浪是無辜的;因此〈牧魂〉亦可與謝曉虹《鷹頭貓與音樂箱女孩》的結尾女孩浮屍意象對讀——只是羅貴祥從來不見血,沒有清晰的殺戮,主角也多半是不起眼的大叔。

水與土是變化與恒定的辯證,對於「變」,羅貴祥的態度是微妙的。於第一部分,在愛恨、家庭、生死等等的主題中,常有某個「變異」發生的關鍵瞬間,如〈豫讓〉、〈啡色禮拜五〉,主角在決定放手一搏,衝擊了原有的政經、生活、性/別結構,欲望得以流動,而作者多半讓故事停頓於未知。從這些經營看來,羅貴祥的德勒茲式立場,是肯定「變」。而一如羅本人在《德勒茲》一書中闡釋德勒茲思想時所說,人與人之間本來是絕對的封閉,只有藝術才能打破這個絕對的隔阻。在羅貴祥的小說中,藝術常常帶來精神與關係上的撞擊,成為一個爆炸性的轉變缺口。

然後問題來了。在2019之後,香港經歷天翻地覆,原有的制度與生活習慣進入解體狀態,許多人都認為這是不可逆轉的而離開了香港。現實中巨大的變化無疑讓人痛苦,而一個本來肯定變異,覺得變異、解體、結構崩塌的解構主義者,難道還可以在面對巨大的痛苦時說出「變異/解體/解構都是好的」嗎?這樣的宣稱能夠面對現實中的群眾嗎?會不會只是自我中心的囈語?所有採解構主義立場的香港人都必曾經此矛盾拷問,包括編者。

《夜行紀錄》可視為羅貴祥以書寫來面對現實與理念的痛苦拷問,尋覓的辯證結合,既堅執又流動。

近年我不時向羅貴祥邀稿,逐漸成為他的編輯;本書中的數篇作品都曾經我手發表,因此可以補充一些背後故事幫助讀者認識羅貴祥。羅貴祥曾給過我一篇小說〈日損〉(刊於《明報.星期日文學》,2016年12月25日),寫傘運後由燦爛的大型運動重新落地的艱難,核心概念是「為道日損」,三個人物勝哥、瑪姬、阿森以月亮意象連接,概念突出結構精緻。而在本書中,〈日損〉分拆為〈秋刑〉及〈小麻繩〉二篇小說,保留人物而有改寫增延,人物的情感與困境之複雜度增加,處境取材同時來自2014及2019。羅貴祥向我表示,此番改寫是花了大力氣揉合2014與2019,將舊日的想法接上新來的變化。我又嘆息「小麻繩」此一題目實在平凡,豈如〈日損〉的高超鮮明;羅貴祥此時才向我指示,本書中各篇小說都有「繩」的意象。我方知他寫本書簡介的「把重重複複的生活與生命勾結交織在一起」的「細線」,是一實指的意象。因此〈小麻繩〉這個低調平凡到怪異的題目,是點出了重要的連結之希冀:

「鼓聲一下一下。每一個人的左手由細繩繫著另一個人的右手。右手,連結,左手。眾人站起。有人閉上眼睛。顏色線彷彿柔絲般,連繫了人的血管、脈絡,穿過了每一個人。」(〈小麻繩〉)

以上這個編輯小故事所揭示的重要訊息有三:

一、羅貴祥的小說經營,即使看來非常接近現實,依然經過非常細緻的處理,絕非原始素材,其中意象系統就算再低調都承載最重要的解讀空間。

二、因為揉合2014與2019,小說中的情節雖看來接近現實,但卻有著細微的差異因此是超越現實的,因此不能被完全直接當成運動紀實小說來接收,而始終必須分析作者的經營手法與角度,解讀小說背後作者的意志。

三、運動過去還不久,將不同的社會運動摻揉合寫,或有可能引起不同世代的運動參與者之疑竇或不滿,因為看來現實的小說和他們經歷的現實存在細微的不符。我向羅貴祥提出過我的憂心,但羅貴祥認為最重要的恰就是不同年代的連結。即是在他看來,藝術的角度可以凌駕現實。我尊重作者,亦希望讀者在此能更體察到羅貴祥的藝術用心、對連結的希冀,並理解這其實是一種歷史意識的眼光。

連結。修補歷史的裂縫。或者如同修補破裂器具的「金繼」之術,以漆繪裂痕,再飾以金粉,為破裂的器具留下時間的經歷與新的紋飾。修補,其實是變化,就是作者的技術所在。

編輯小故事二:本書附錄收入林雪平的評論〈我的老師是一名海盜〉是我建議的,因為此文相當詳細地說明了羅貴祥對「少數」和「邊緣」的理論關懷與創作實踐的關係,把素來冷淡抽離的羅氏形容為「以少數粉身撞向多數」的激越海盜甚具奇趣,又可愛地夾雜調侃老師的嬉戲語調,並能在理論高度讓讀者理解羅氏的「不純正中文」文風乃是一種文化身份的姿態。林雪平是近年香港冒起的文化評論人,在羅貴祥任教的浸大人文及創作系取得碩士,本名張可森,曾高票當選元朗區議員。而在本書中亦有一位角色阿森:

「阿森不期然想像,獄中有一道窄窗,可以看見外邊的野草坪。」

「牆上的裂痕是別緻的圖案。不要因目前的困境,便要順從他人的意志。被褥破舊依然溫暖。哺乳生物的出生,不都是經過長時間的、絕多是孤獨的幽禁嗎?就當作在別人軀殼內寄生,不能自主地被孕育,有形的、輸送營養的臍帶,拉扯住運動的自由。有血緣抑或當做沒血緣的寄居以至共生關係。阿森不知道下一步是甚麽,但唯有在這暗黑中準備。身體的,思想的,或情緒的,準備看見,以及被看見。」(〈小麻繩〉)

角色阿森在2016的〈日損〉中已經出現,但當時並無以上的囚禁意象,這相信是羅貴祥「花很大力氣」去重寫的部分。許多香港人都要消化親友入獄的痛楚;同樣來自非常現實的處境,而羅貴祥所呈現的是思念、思考也是祝願,它的辯證思考與情感是同構呈現的。它甚至說明了牢獄之外的我們不能崩潰的理由。

羅貴祥本具備理論視野,這類作者常會「概念先行」,說來彷彿是種詬病。而在本書第二部分的「現實」明顯較羅氏前作佔更重要的位置。當中「概念VS現實」的思考可以下文來解說:

「困頓在自己構想出來的宇宙內,並不讓她快樂。意義和秩序一己是建立起來了,卻是孤獨呆板的執念,與外邊的變異流動沒有聯結的。她決心不要做這樣的作品。怪力亂神,不去臆測想像,不困頓在自己的幻夢世界中,素然覺得就不會懼怕。她決心只為眼見目睹的害怕,或不害怕。」(〈夜行紀錄〉)

這段是角色素然思考自己的創作方向,不吝亦是作者言志,於情節自然的發展中作後設闡明。創作概念、結構、意義與秩序如果沒有和外界現實的流動變異聯結,乃流於孤獨呆板。而在角色的個人意志中,仍然可以輕巧完成正、反、合的辯證:可以目睹現實,再決定害怕或不害怕,個人的意志統合了概念與現實的分歧。

而羅貴祥更孜孜於保留這種種分歧。在現實主義文學的角度觀察,本書中作者的敘事者意志就顯得很微妙:情節已經安排了超越性領悟的契機(如〈小麻繩〉中勝哥聽到牧師佈道),可見敘事者同意領悟——但角色不同意,角色陷於自己的限制和處境中,未能跟上超越性領悟的契機,對此敘事者會表現出耐性,等待角色在處境中流轉,等待敘事者與角色的視野重合。或者,這就是 信念篤定的羅貴祥,對於現實與人群的耐性。

耐性是需要希望支撐的。同樣作為運動群像作品,本書第二部分可與梁莉姿《日常運動》對讀,但它好像由父親和女兒兩個角度敘述的不同版本——尤其〈秋刑〉中的勝哥與翠思的父女關係不諧、勝哥與有情緒問題的安盈之忘年戀。作為運動群像,羅貴祥的版本有一種「父執的積極」。更老的人,伊格頓(Terry Eagleton)說希望是基於信念而非現實,吳靄儀則說過希望是一種責任;羅貴祥的版本是,讓角色在現實的處境中,一念即轉,讓希望產生於角色的內心:

「突然有一個念頭,如果沒有了如許的動盪和不安,歌舞昇平,她不過在做讓人麻木消費或無關痛癢的製作,一切作為更變得可有可無。眼睛看見的四周圍,是朦朧的受暗黑吞滅了的景象,也好像甚麼都沒有。她相信看不見,不是沒有真實的存在。」(〈夜行紀錄〉)

或者,這就是重視變化與差異的解構主義者,在香港面對現實同時尋找希望的方式?

回文章列表