時至今日,在各種媒介(含文字)提及自殺,都要附上警語了;而我也要說明,這兩本小說集提及的自殺,與其說是字面上的(literal,真的尋死),不如說是隱喻的(metaphorical,以自殺來譬喻生命中的種種毀滅、幻滅、自暴自棄等等)。二書之中的自殺,其實是現代主義文學進行內心探索時自戀又自責的常見招式。在現代主義已經走入歷史之後,如果再將自殺做為隱喻寫在文本中,就有重走舊時路之嫌。

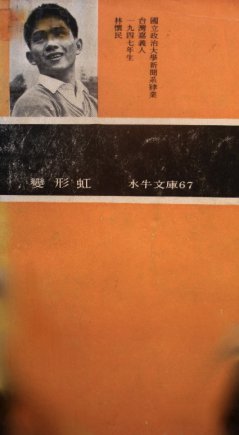

《變形虹》的序,出自葉石濤(1925-2008)。葉以《台灣文學史綱》傳世,陳芳明的《台灣新文學史》(下略為《陳史》),《變形虹》第一頁第一行即是:「獻給葉石濤先生 牽引我走入台灣文學」。在台灣文學史中具有重要地位的葉老,跟台灣同志文學的關係也很微妙。1990年代,在多種同志題材作品獲得文學獎之際,葉和陳映真是最常在評審會議公然批評「同性戀題材投稿太多」的兩位文壇大老(別的文學獎評審也常說出類似的話,但葉和陳特別有代表性)。葉和陳都覺得,現實社會中有太多題材比同性戀(一如情欲、身體等等肚臍眼題材)更值得被寫入小說裡。他們對同性戀的質問,就是我在OKAPI提過的公共性與私密性的問題:同志文學常被(誤)認為是私密性的,並沒有公共性,也因而被(誤)認為該把位子和資源給其他彷佛更具公共性的作品。

以葉、陳為代表的文壇大老們這樣看待文學獎中的同志題材投稿,固然有幾種可能:(一)因為他們無論如何都不歡迎同志文學以及同志(無條件地不接受同志),或者因為:(二)他們(誤)認為同志文學該排隊在其他文學之後領取資源(有條件地接受同志);但也有可能因為:(三)他們在跟現代主義的文學告別。同性戀和各種人生的私密性是現代主義文學所包容甚至繁衍的果實;藉著嫌惡同志和私密性,大老們送走了「不關心社會的」現代主義,改而迎接「關心社會的」寫實主義文學。

現代主義未必不關心社會,寫實主義也不見得真的像口號上說的那般關心社會。但我在此倒無意細究這些術語是不是名不符實(這是重要但該另外討論的課題),而想指出不同的歷史時刻(包括政治氛圍、經濟發展狀況等等)決定了甚麼主義主導當時的文壇。在1990年代對同志文學嗤之以鼻的陳映真和葉老,在現代主義盛行的時代展現出不同的態度:陳映真在小說中寫過男同性戀數次(且容我另找時機細談),而葉石濤在《變形虹》的序中肯定了林懷民所寫的同性戀。

葉序應寫於1968年吧,書的出版年。題目為〈序──兼評「安德烈.紀德的冬天」〉(當年的作品篇名用「」標示,而不是用〈〉),可見得葉特別重視書中以男男情欲為主題的這篇小說。書中別篇小說並沒有明顯呈現同性戀。

葉序首先讚嘆林的早熟,甚至用藍波(Arthur Rimbaud,今譯「韓波」)比之。韓波是法國早慧詩人,以男同性戀(正太X大叔)軼事著稱。他的生平改編成電影《全蝕狂愛》(Total Eclipse),由李奧納多迪卡皮歐(今日的大叔在片中是正太)飾演韓波。

葉認為,林筆下的年輕人懷疑了既有的價值和秩序,「反而會指向自己底心靈,以挖掘自己為樂。這實在近於自虐的行為,徒然招來了虛無、灰色、頹喪和徬惶」。葉在此正好說出台灣現代主義文學的特色。而這種現象,葉說,「是現代工業化社會普遍的時代性的病態」。葉指出現代主義的背景是現代工業化社會。

葉為林的作品以及角色定調,而他的定調可以進一步由陳芳明討論的現代主義補充。《陳史》指出,台灣的現代主義文學在1950年代中葉是崇拜法國象徵主義詩人的,到了1960年代則改由美國現代主義主導。葉序並沒有明白點出法國和美國的藏鏡人角色,但這兩個文化的帝國在葉序中留下痕跡。葉將林比做韓波,而韓波正是法國象徵主義的招牌詩人。而葉所說的「現代工業化社會」,與其說就是1960年代的台灣,不如說更像是1960年代的美國。沒落帝國法國、新興帝國美國、後殖民台灣在葉序之中融為一體難以區分了。事實上,這種融合在林小說內文種也很明顯。這種融合,在葉序和林文中都存在著,正好是台灣文學被殖民/後殖民的證據。

葉指出,「『安德烈.紀德的冬天』描寫的是同性戀的故事」。可知「同性戀」這三個字在1960年代末的文壇已經通行。葉又說,「如眾所知,同性戀是個古老的問題,從希臘神話納希薩斯的故事以來,我們對此並不陌生。」

葉在這邊宣稱1960年代的「我們」對同性戀並不陌生(當年,白先勇還沒動筆寫《孽子》呢!),真的叫人跌破眼鏡。但我想提醒,再一次,葉所說的「我們」並不是真指台灣大眾,一如他先前所指的「現代工業化社會」並不是當年台灣社會現況。依我解讀,「現代工業化社會」是「台灣讀者藉著閱讀西方藝文所理解的社會」(這個社會存在台灣讀者腦中,跟台灣當年實況不同,也跟歐美社會不同),而「我們」應是「閱讀/接收西方藝文的我們台灣人」。「我們對同性戀不陌生」也該解讀為「閱讀/接收西方藝文的我們台灣人對於西方藝文展現的同性戀不陌生」──葉在此所說的同性戀,並不是在當年台灣社會中的活人。

在二次大戰戰後,美國文化商品在台灣實體化,成為作家所感知的「不陌生的」現實。

葉所說的「不陌生的」同性戀,先提了納希薩斯(Narcissus)。此詞或譯為納西色斯等等,本為顧影自憐的美少年,墜水之後化為水仙花,後來用來指涉「自戀者」,延伸意為「同性愛者」。時至今日,納希薩斯或水仙花已經成為「自戀者」「同性戀者」的最老套象徵之一二。

葉除了納希薩斯,還提出有王爾德、韓波(葉在同一篇文章中先將林比喻成藍波,又指出藍波是同性戀名人),以及紀德。葉還熱心指出紀德名作《窄門》(詩人楊澤翻譯)之中的男女心結其實是同性戀,另一名作《背德者》講述了紀德本人跟阿拉伯美少年的相戀。

葉話鋒一轉,說「對於這種在我們這古老保守的社會裡(指台灣社會),屬於駭人聽聞的素材(指同性戀),林懷民怎樣去挑戰和表現出來?」可見葉不陌生的同性戀是西洋的,對於台灣的同性戀對他來說很陌生。

但葉仍覺得林寫的同性戀故事是「傑出的作品」。他認為,「唯有異常的才華(指林)找到異常的題材(指同性戀),始有可能(按上下文,指「始有可能寫出如此深度的作品」)。

葉認為〈安德烈.紀德的冬天〉最傑出之處,在於「兩個同性戀這那一份未被惡習(按,惡習是指同性戀?)所毀滅的純淨的人性,特別是主角之一的康齊的罪惡意識和悔悟。」葉提出幾個關鍵詞:「惡習」和「純淨」是同志文學的常用觀念(一直到邱妙津作品都常見);「罪惡意識」和「悔悟」是現代主義文學和同志文學的愛用語。

如今仍然有不少人愛用佛洛伊德來談邱妙津其人其作,而引用動機往往是看到邱出身於台大心理系。但用佛洛伊德談邱其實跟邱的學術訓練無關(邱的各種文字紀錄幾乎沒有提過佛洛伊德),而只是台灣文壇的長年習慣。佛洛伊德在台灣文壇早就被批評家們一再引用,與其說是因為各家看重心理學或精神分析,不如說是因為各家覺得引用佛洛伊德就能夠方便進行現代主義的討論:用變態的專家(「殺父情結」「戀母情結」「陽具欽羨」等等)談論現代主義呈現的變態的心,豈不剛好?種種關於佛洛伊德學說的理解和誤解,也早就進入1960年代的同志文學文本中。如果只是發現佛洛伊德影響台灣同志文學的書寫與解讀,是不夠的;這番書寫和解讀,要加以脈絡化和歷史化:也就是說,要留意整個現代主義傳統對於佛洛伊德的依賴以及對於同志文學有意無意的支持。

葉的序文最後,將〈安德烈.紀德的冬天〉比擬為《惡之華》。這是盛讚。葉認為林筆下的同性戀角色,都有以下的心願:「那兒(按:哪兒)都可以;只要是世界之外!」

葉的結語,預言了《荒人手記》的名句:「航向色情烏托邦」。

紀大偉

美國加州大學洛杉磯分校比較文學博士。作品曾獲聯合報文學獎中篇小說首獎與極短篇首獎等。著有短篇小說集《感官世界》、中短篇小說集《膜》,以及評論集《晚安巴比倫:網路世代的性慾、異議與政治閱讀》,編有文集《酷兒啟示錄:台灣QUEER論述讀本》、《酷兒狂歡節:台灣QUEER文學讀本》,並譯有小說《蜘蛛女之吻》、《分成兩半的子爵》、《樹上的男爵》、《不存在的騎士》、《蛛巢小徑》、《在荒島上遇見狄更斯》等多種。現為國立政治大學台灣文學研究所專任助理教授。

回文章列表