一直以來對於馬欣的感受便是:她像是把持著一座顯微鏡,所有旁人所見無奇之物,她也不爭執,只是把該物悄悄往載玻片上一置,你立即見到無奇是由無盡的繁花所構成,此時她還在一旁好整以暇地告訴你,她可以把倍率調得更精,繁花得以再生繁花。艷羨的同時也同情,擁有這樣一座顯微鏡,真好,也真壞,能夠懂得這麼多,但多識的人往往內心都不得片刻安寧。於是作為馬欣的讀者往往是幸運的,有些道理,像似生長於峭壁的靈草,必須行至險境,才有辦法觸碰、甚至封藏帶回,馬欣走至了極端,帶回最完整的辯證,而我們——讀者,可以安適地服下她所摘取回的妙藥,甚至還裝模作樣地微微抱怨其苦口,想想真是太僥倖。

馬欣曾發表《血觀音》的影評,我對那篇尤其印象深刻。她以棠真為出發點,犀利的同時卻也埋藏著對於某種命運的強烈共感,閱讀時,隱約能點字般地摸到文字底下的浮突,直到書中第一部,馬欣正式描繪家中風景,才幡然大悟,原來馬欣的童年與棠真的恁地神似,一個小孩與過多的長輩牽扯,內心注定要風雲變色,人情練達的背後,實則不無揠苗助長的暴虐。及長,這個心眼多的小孩又遭逢了霸凌,再一次地形塑了人物的基調,依舊以「由不得你」的形式。不能逆轉命運的安排,書寫成了抵抗,若人生的初始境遇都身不由己,那至少,其後讓我做個用字的人,author(作者)跟authority(權威)源自同一字根,實非巧合。

我是瀝青色。馬欣處處在文字中強調著自己的「不純」,然而確立了「不純」的正統後,馬欣開展的是極其精準的「相物術」,有鐵板直斷的氣魄,也有好整以暇的從容,像她寫人,「她後來是寄住在自己臉孔裡的」、「外表又為她說了太多的話」,一句話就道盡了一名貌美女性的角色,也連帶地拖曳出角色背後要有的福祉與哀榮,再看她寫階級:「他從哪裡來,為何臉灰滿嘴黃,是沒有人會告訴我們的,只知道身形會說明前半生」,未見階級二字,卻把其元素:飲食的構成、個體看待、使用身體的方式等等,都給輕輕說破。再觀她寫寫生活的破綻:「我們每個人都像寫生一樣,從小拿筆畫著點點面面,讓我們的一切跟外界的景貌貼切吻合。但總留有一個點,或一個筆誤,讓內心那些七七八八的東西就這樣零散地掉落出來」,連形容雨,她都可以展現詩般的微言大義:「雨是下進心裡的時間」。

但馬欣要讓人驚艷的還不止於此,技高了人就膽大,先碰階級這顆蘋果,並且把連續不斷的紅色果皮晾在讀者面前後,信手又拎起了另一顆蘋果,還刻意窄窄地削。我的建議是,她的文章得很緩很緩地翻,此一方是值得反覆詠誦的金句,彼一隅又是一個剔透的綺想,翻得太興奮,容易顧此失彼,在腦海內反覆跌跤。此言誠心不假,待我示範數例:馬欣談醫美手術,下手之狠比手術刀切開人體塊肉還銳,先以一句「美貌可以被傾銷」道盡了醫美手術的荒謬,「醫美這垂釣般的存在,表面上是願者上鉤,事實上是釣出數百年的鴉雀無聲,與自己身體始終無法和解的沉默」,瞧,她下筆精確得彷彿書上的註釋,在閱讀上得有點經心,因為這些文字是有神的,不容怠慢。再看她寫女校時見了被保養得很好的女孩,「如果看到什麼樣晶瑩剔透的人,妳為她慶幸著,但也會知道那太精細了,可能碎裂就是接近粉狀的不可挽回」時,這種正中垜子的形容,不無器械的冰準,但,弔詭的是,馬欣的字句背後,往最深的地方探掘,可以遇見張愛玲所形容過的畫面:「因為懂得,所以慈悲」,她雖懂世態炎涼,但她能在其中鍛出某種舒情之道,她寫字,時常有種給邊緣人撫藉的況味,一人一物,再怎麼喑啞,她也認為有其存在的理直氣壯,但這份況味,與尋常那些滾燙的心靈雞湯不同,她是依循另一種蹊徑在發糖,彷彿電影《藍色是最溫暖的顏色》,有一種暖是只比體溫高一些些,不特別暖但彷彿經久。好比馬欣說:「太相信同一種價值,你所欣羨的渴望,會鬧成心中的鬼,吃掉那些與你所欣羨的相反的人」,明面在針砭主流價值單一化的弊,但暗面是在給那些「相反之人」助聲,她以文字修出一頂頂娉婷樹蔭,在這個正能量高掛的當今,讀者於是動心了,到底要繼續給明亮地曬,還是縮進一種黑暗,不再想做英雄,而能如同《四重奏》的角色般——幸福地卑微著。

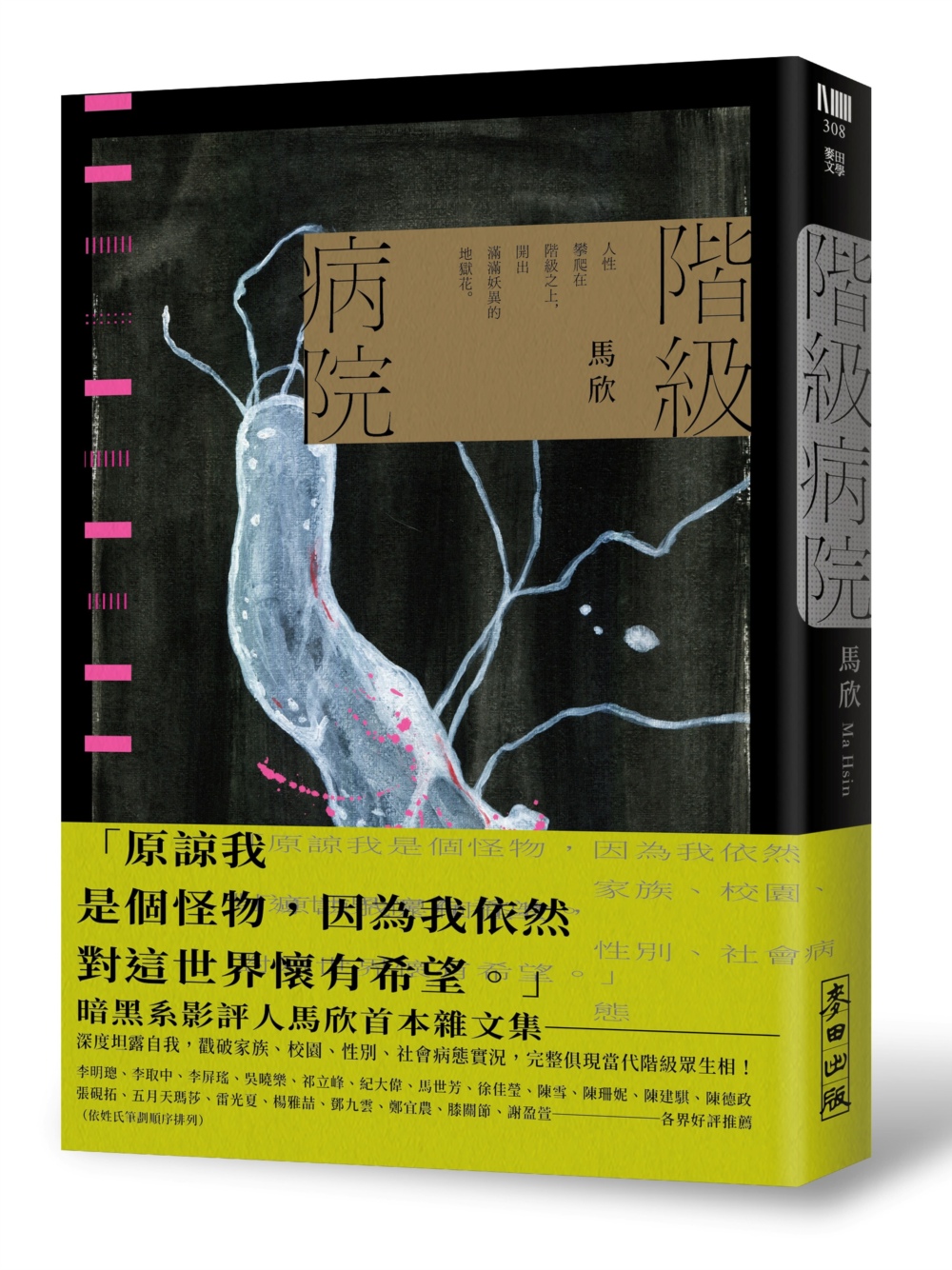

最後,我對於馬欣的初識始於影評,而時常可見馬欣以電影入文,尋常人若得花上數百字描述的光景,她以片名為搭景,這像是某種快速通關票,喜愛電影的人獨享,在讀得驚心且痛的同時,也有一種莫名得到偏愛的沁甜感受。《階級病院》篇篇均為作者沒有藏招的洪荒之作,堂堂有精選輯之姿,慎重推薦給各位喜愛馬欣、喜愛觀影,以及喜愛深刻思考之人。

延伸閱讀

回文章列表