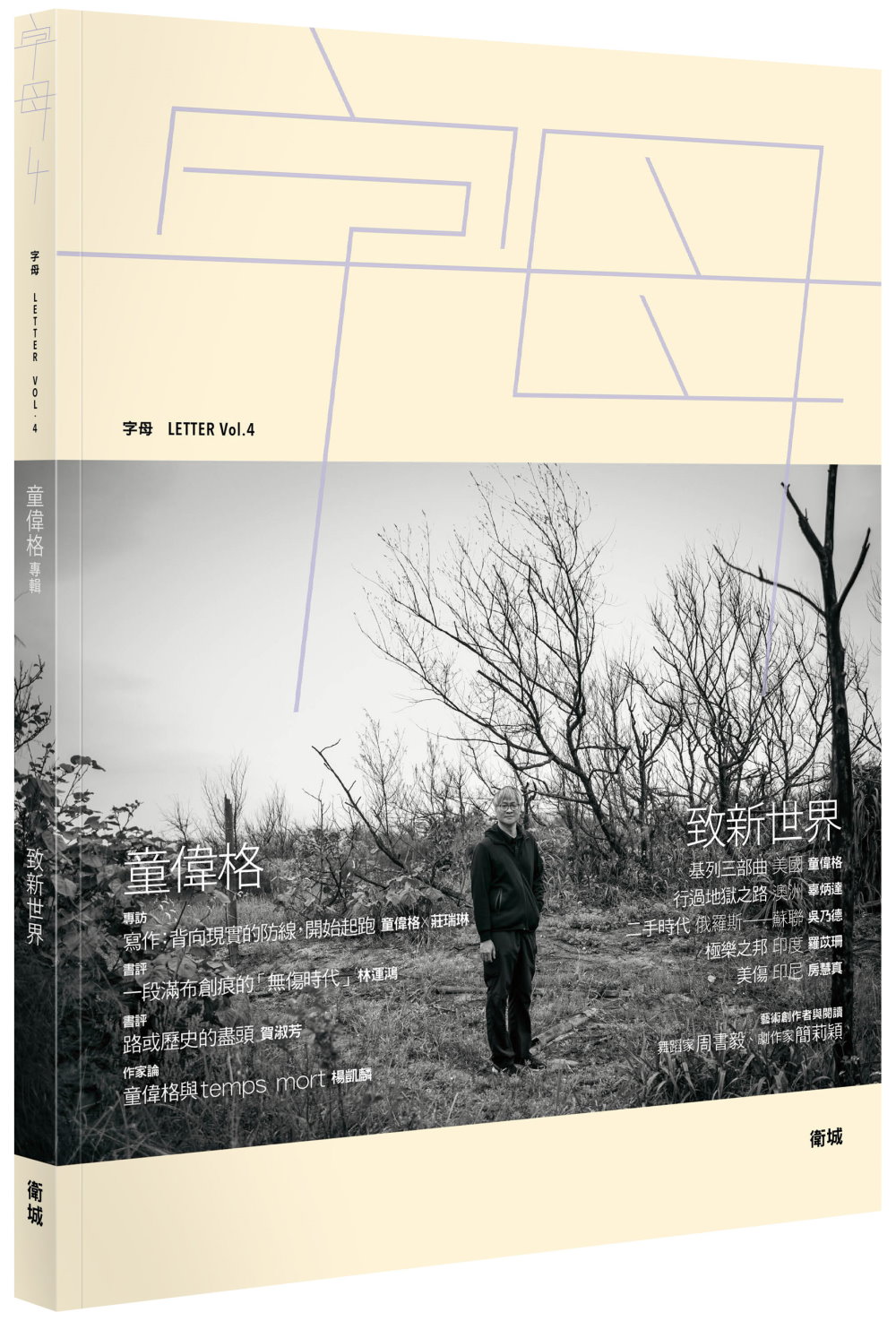

《字母LETTER:童偉格專輯》的延伸專題為「致新世界」,源起於童偉格作品經常凝視臺灣做為新興國家,在現代生活中最徹底失敗的鄉村地區。如何給予苦難與終將消逝的一切以人性的答覆,可能就是文學家的不同之處。換言之,死亡會在這樣的凝視中重新思索出人的條件。這也是特別使用瑞士象徵派畫家勃克林(Arnold Böcklin)畫作《死之島》(Isle of the Dead)的原因:家園即便是死之島,也是船上之人唯一前往的方向。

「新世界」當然是一個危險字眼,充滿現代性下歷史與權力的相對性,這個詞彙或許意味著當時文明眼中的新(甚至是蠻荒)國度,或者是某個地區經歷革命或體制的巨大質變。人類在18至20世紀,以現代性為核心,製造出許多「新世界」,它們在經歷傷痕累累的帝國殖民或掠奪後誕生,各自因受到壓迫的殊異歷史而形成不同的苦難與衝突,百餘年來逐步在不同政權中走向現代(資本主義)之路的臺灣,也是如此。

專題擇選「基列三部曲」、《行過地獄之路》、《二手時代》、《極樂之邦》與《美傷》等五本文學作品,呈現美國、澳洲、前蘇聯、印度與印尼這五個國度面臨的深刻難題。透過這些書評,我們將理解種族壓迫、戰爭、極權與屠殺等這些人類無法終止的悲劇,文學家企圖以人性校準歷史時鐘的努力。

小鎮永生指南

她對人生所抱持的想法,就像一條一路通到底的道路,一條很簡單就穿過遼闊鄉村的道路,而一個人的終點打一開始就在那裡,就在預料中前面不遠的地方,就像一棟樸素的房子那般座落在天光下,到了那裡,一個人走進去,就會有品格高尚的人過來歡迎,曾經失去或是暫時擱一旁的所有一切都齊聚一堂,等候著一個人的到來。——瑪莉蓮.羅賓遜

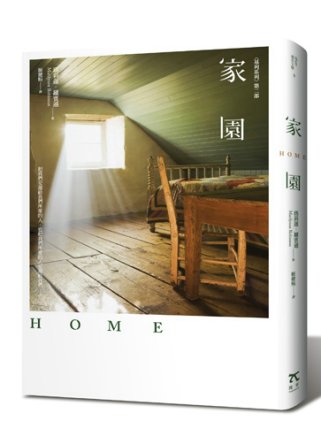

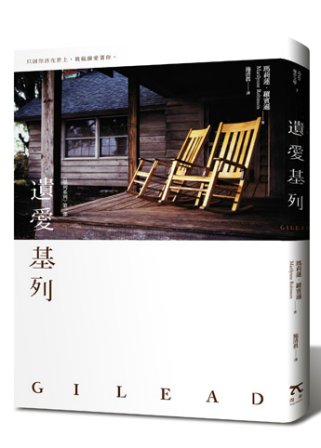

也許,沒有任何現代小說家,會比羅賓遜(Marilynne Robinson, 1943─)更專注在辯證信仰與生活的磨合,幾乎可以說,這就是她藉由虛構書寫,去探觸的唯一主題。正是這不變的書寫意向,使相隔二十多年,她的四部小說——即最初的《管家》(Housekeeping,1980);與最近的《遺愛基列》(Gilead,2004),《家園》(Home,2008)及《萊拉》(Lila,2014)等「基列三部曲」—兩相靜置,彷彿,也屏除了現實時間進程,對一名小說家必不可免的影響。於是也可以說,如果不自我重複,是現代小說家的基本倫理,那麼,羅賓遜正是以一種嚴格自律的重複書寫,實踐了對這基本倫理的反叛。

瑪莉蓮.羅賓遜 (Marilynne Robinson)以一種嚴格自律的重複書寫,實踐了對「小說家不自我重複」倫理的反叛。(圖/wiki)

瑪莉蓮.羅賓遜 (Marilynne Robinson)以一種嚴格自律的重複書寫,實踐了對「小說家不自我重複」倫理的反叛。(圖/wiki)

虔信之人的日常生活,是小說家一再重構的書寫命題。這個人物系譜的最早住民,是《管家》首章裡的「我外婆」,如前揭引文,原則上,她看待自己餘生,為某種前生命,或者,是對真正生命的後設再現:她的在場,乃是為了靜定待見彷彿從來就在「前面不遠」處的,大寫的「HOME」——那是一處和自己目前暫居處,絕無差別的房舍;「絕無差別」到,原本就在、僅是一時不見了的「所有一切」,都將原樣重現,或終於永恆地對她具實。

個人之死由此,被她感知為是某種憑證,是當她終被贈與後,即能換過眼色去重新讀取周遭,且也能首次,被接納進這樣一個想必亙古常在的新世界裡。因為這般認定,她看待現實生活,形同看待一場曠日廢時的資格考。她知覺那孤絕閉鎖的小鎮生活,正是以其枯燥而重複的徒勞,體現了出題者的善意:起碼,每一種缺乏變化的日常勞務要求,都自相對證、且一再格限了考驗範圍。如是,小鎮生活得以為她,完整預習這樣一種預告新世界的拓樸學——小鎮生活畛域的狹小(總是不過幾條街道,幾座屋舍,以及她一輩子與之相處的少少幾位熟人),如深深井底般,牽繫了在那之上,迢遠「天光」的投注。

小鎮生活因此,是對虔信之人而言,最慷慨的一種前生活。慷慨,自因困乏於有限性的細節所一再預支的,那再無阻隔之永恆性的若有注目。每一次野花綻放,每一陣雨的漫行,每場細雪,每種氣象,甚且是每一瞬短暫的夢或回憶,都可能空闊地發出一種悅耳迴響,只有將現實世界當作器皿,而自己亦如等待重生的嬰孩般,專誠傾首抱膝,信守其間之人,方能祕密聽聞。

正是對這種感覺結構的專注捕捉,使羅賓遜的小說,逆行於一般意義的小鎮生活寫實主義小說:在寫實主義的主題意識裡,當一切類此生活細節的微觀白描,可能,皆是為了結成事關更宏觀之政經結構的喻依時,羅賓遜是將事關理想生活的宏觀假定,細密織進僅能微觀白描的現實裡。小鎮生活自身已是最終喻體。理論上,這種小說話語的語相,必然也就是對那「一路通到底的道路」之複數履勘;它以對事件重大因果的刻意屏蔽,攔阻情節構作的線性通過;從而也就擺散時空,重置一切細節,成為人世終局前刻的再度具實。

它的唯一重點,是對自身話語的緩步重審。這正是《管家》第三章裡,藉由深冬時分,「希薇到來」所啟動的重層敘事。多年以後,「我外婆」的女兒返家,接管「我外婆」終於全身隱遁進新世界後,所遺下的昔時家屋—某種意義,這是女兒代亡母去重新經歷,亡母已以前生活認定去逐日驗算過的,那樣一種對亡母而言,唯一合情合理的現實生活。在小說家的複寫中,在當多年前,希薇決意離家的原因被刻意模糊,她的重返與重看,不是為了戲劇性地揭露個人史,而是為了體現個人對這樣一種「史前生活」的極端疏離,與極端親解。

希薇在家,形同無家者般漫遊。一方面,她的臨場,種種舉措,隱語著一種也許獨見於親緣間的情感報廢:對她而言,昔時家屋之所以無法喚起某種永恆慰藉,如故鄉,對任一懷鄉之人的精神效應,可能,僅是因為家屋自身,已是亡母準備投身永恆前的一種慰藉—倘若這曾帶給她威脅,迫使她流浪,那麼,她也許注定從此僅能在故土就地流浪。另一方面,她那預備著隨時離去的狀態,卻為她所看顧的敘事者「我」,具現了前生命感知模式,使「我」理解,僅僅是「我」一人,留駐她在現世,從而,也就在她的「不去看,不去聽,不去等待,不去希望」的敬遠無為中,迫視出彼此間,一種毋須言表的持恆關愛,或共同的「家管」倫理:終於,「我」一如希薇般見證自己,永遠僅是眼前家屋的借住者。而原樣奉還,正是暫借者的美德。

個體共感的時空意識,在小說重新歸整的終局前刻再度漫漶。在空間上,陌異家屋已然拓樸為舉世;在時間裡,這既是對自我所來自之昔往的自主拒絕,卻矛盾地,亦是對唯一昔往來向,在個人體解後的親身承繼。可以理解:這種詮釋進路,必然得由小鎮生活的「外邊之人」,如《管家》裡的希薇來帶起,並重新開放。

也於是,當我們倒讀「基列三部曲」,在羅賓遜最晚發表的《萊拉》裡,我們直接尋得的,即是一位更純粹的「外邊之人」。相對於希薇,萊拉的昔往更與她走入的小鎮生活無涉、更無法確切。童年經驗對她而言,形同一場常年襲捲的沙塵之夢——她是經濟大蕭條時代,所造就的無數路流人之一。萊拉走入靜僻自足的小鎮,成為年邁牧師的妻子。萊拉懷孕,為她所懷藏與所必須看顧的,重新思索眼前世界的條理。

整部小說,即是這樣的一種傾首低語。一方面,萊拉看待小鎮生活,如同個人更漫長之路流生涯的其中一個停靠站—一如牧師終將被埋入家族墓園,在那裡,與艾姆斯太太,和所有的艾姆斯們一起等待復活,她總想像,自己將「把一個嬰兒塞進大衣底,帶著他離開」;一如她的昔往,所告知她的另一種確切宿命。另一方面,年邁牧師卻以其信靠,將一種恆定生活的可能,平靜聚焦於她周遭:某種意義,牧師確切挨近死亡此事本身,為她封緘了她對永恆假說,容或有的質疑與不適。如我們已知:在小鎮喻體內,永恆性總由有限性覆核。

整部小說由此,更大規模探究希薇式的借住者美德。在感覺自己因牧師緣故,而被小鎮給接納一刻,萊拉矛盾地深願自己仍不失異質,且仍能被依然「在外面迷失徘徊」的路流同伴朵兒,一眼重認為同伴;盼望在死後世界,「不管生命之後是什麼,如果她(朵兒)在那裡不能有任何喜悅」,那麼,在重逢伊時,「至少她能有一秒鐘想起喜悅是什麼感覺」。為此,萊拉情願下到河邊,祕密地「把洗禮從身上洗掉」。終究,萊拉信守自己,為從來就是的「外邊之人」,只因她並不忘卻,事實上,在閉鎖小鎮外,「還有那些無人會想念的人,他們沒做什麼壞事,只是竭盡所能地活著而後死去」;而倘若她未曾偶然被小鎮給擄獲,「她就會是這種人」。

當我們理解這點,我們即能進入《家園》的末世氛圍,讀出羅賓遜的反語。準確說來,是整整二十年後,牧師伯頓之子傑克返家,與妹妹葛洛莉重逢,在兒時家屋,共同守候與見證父親將臨之死。在《管家》裡僅做為隱題的,前行世代不容質疑的生活信念,對晚生世代所造成的傷害,與驅逐效應,在此,因為父親伸延至整部小說的臨終情狀,也因父與子的終不互解,而全景曝現為小說的顯要論題。

小說裡最複雜,且最令人悲傷的一個場景,是返家者傑克,在自家車棚內的自殺未遂。一方面,它象徵了所謂「家園」,那一永恆歸宿,對傑克的永遠關閉;另一方面,它亦反寫了傑克,對父親臨終「家園」的最後尊重—重領生命的他再次放逐自己,也一併,將父親唯需關愛的「罪人」,放逐在父親那靜謐有序的小小世界外。

於是,一如希薇那被加密的流浪之因,整部《家園》內置的最大之謎是:使傑克放逐自己的「罪」,究竟是什麼?非常可能,傑克最大的罪過,僅是對小鎮

「外邊之人」的深切同理。這個命題,在小說尾聲,由家屋最後看守者葛洛莉確認。在傑克走後隔日,她目睹一輛車駛入小鎮,來到家屋前,「駕駛那輛車的是個黑人女性,而這很不尋常」;因為,「在基列鎮沒有黑人」。此人正是傑克的女友,黛拉。葛洛莉揣想著傑克曾同理過的事,即黛拉「要如何原諒這件事,亦即來到基列鎮讓她覺得宛如來到一個陌生的敵對國家」?瞬時,我們明瞭小鎮對待親者的決絕深愛,正是小鎮對待「外邊之人」的絕不容許僭越。

如此,我們亦能明瞭:做為首部曲,《遺愛基列》正是以牧師艾姆斯的自述,以必定局限的第一人稱敘事,為我們預演「基列三部曲」將重新結成的提問。不妨簡要地這麼問:如果萊拉是黑人,一如黛拉,那麼有多大可能,她會被小鎮給接納;即便比起萊拉,黛拉更是虔信之人?當我們帶著這個問題意識,回去重審艾姆斯自述時,我們或許能探觸他的精神癥狀,某種關於小鎮的永生指南:長久以來,一切現實歷史裡的矛盾,衝突與挫敗,均在這名老父親的自述中,被識讀為已然完結——他認知小鎮,為最後的豁免於現實之地,深願它從此歲月靜好,不受驚擾,且也因此,無力再去探查「外邊之人」的苦痛。

當傑克自我放逐,再次成為小鎮的「外邊之人」,羅賓遜完成對《聖經.創世紀》的反引。在原典中,「基列」一地,是當雅各思歸故土,因此自岳父拉班的居所叛逃途中,所暫居的避難處;亦是拉班領人追上,與其立約,從此各行其是的盟誓之地。「基列」,意味著父輩對背離君父城堡之新生代的終爾寬宥、祝福同時訣別。也因此,傑克永離基列鎮時的不受寬宥與祝福,反喻小鎮裡,那些虔誠父老的偽信。

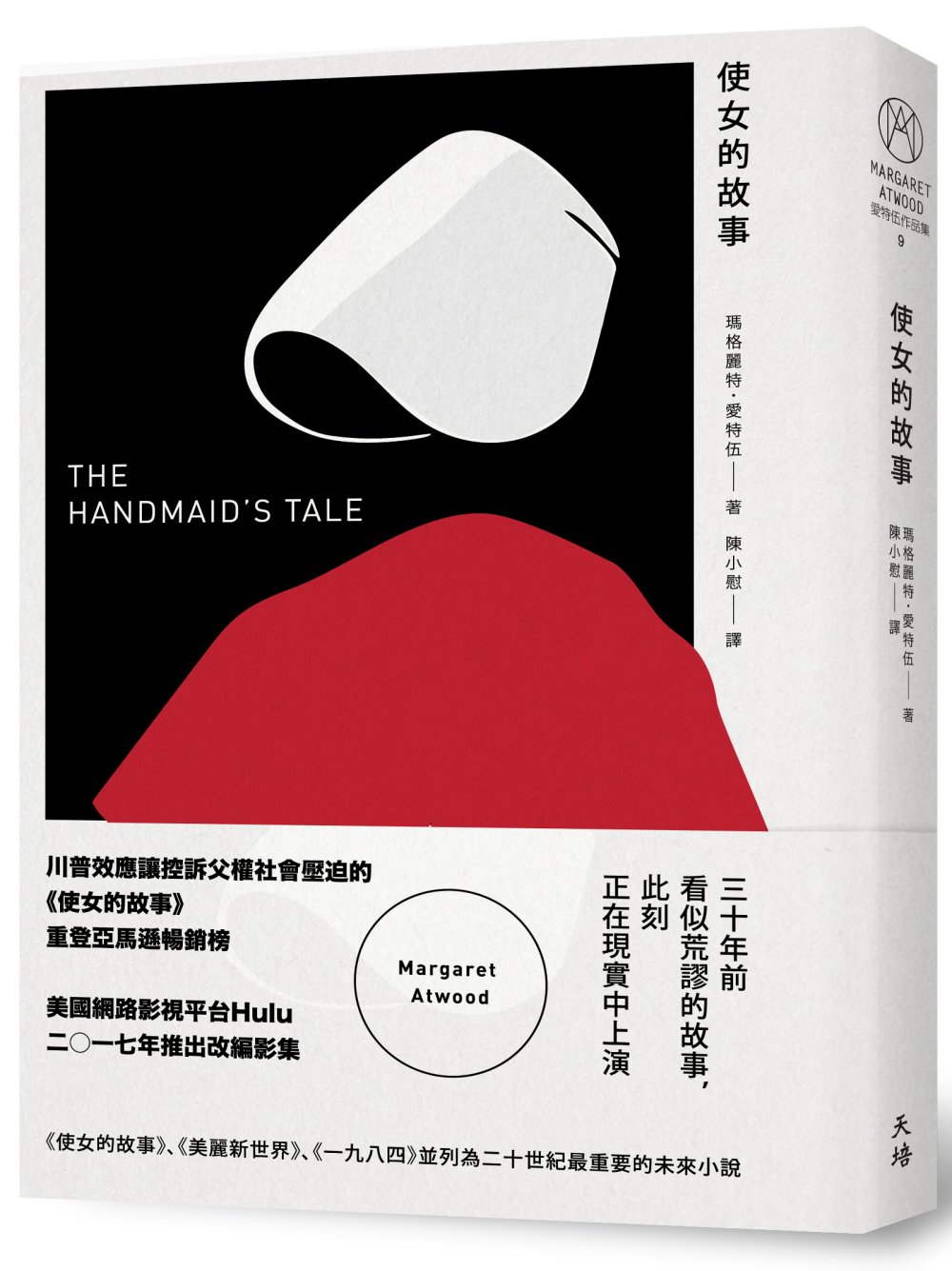

然而,別異於愛特伍(Margaret Atwood, 1939─)在《使女的故事》(The Handmaid's Tale,1985)裡,將「基列」伸延為父權國度,並施以結構性批判,羅賓遜反引原典的目的,不在給定評價,而在迫視個體價值重估的可能性。一方面,是在跟讀艾姆斯自述時,我們理解他對自己做為小鎮的傳信與施洗者,卻從未真正接納傑克的自我罪責——這竟是整部自述話語,繞行的隱密核心。於是,他的遺書,是將自我據在的舊世界,在重啟記憶時一併解構,如絲縷抽繹一幅織錦的線頭,還原終局樣態,為未來重新的素材。從而,他對幼子的「遺愛」,亦是將自我卑怯感反向托付。此所以,他預期此子終將離開,因「遲延的希望依然是希望」—放眼自己無力實履的新世界,父親惟願兒子,「成為一個勇敢國度中的勇敢之人」。艾姆斯牧師祈望基列鎮,為將來更如實的「基列」。

另一方面,傑克亦以自我放逐,將那表面靜好的父老世界,衝突出一個實質脆弱的景深:對比他們擬態的亙古經典,新教徒不過是轉進新大陸凡三百年的移民社群;對比歷三百年的自我重置,基列鎮父老,不過是路流途中,最稚幼的一群孩童——他們依循經典,想像世界的「從來如此」,自然,只能是一種孩子氣的悲願。於是,永別基列鎮,且在永別伊時,包容那些疲累卻不知世故、猶然在避難所裡,困等永生憑證之父親們的傑克,正是「基列三部曲」裡,最成熟且寬諒之人。

在希薇式的故土就地流浪期間,傑克終究締結一些真摯情誼:與艾姆斯牧師的幼子、萊拉與葛洛莉等等,這些或不囿於永恆假說,或自身亦是小鎮異質之人。就此而言,羅賓遜複寫自己一再辯證的悖論:無信仰之人,對他者的衷誠;或者,這其實是一種毋須任何信仰體系來護持的,最素樸而本然的宗教精神。

當儼然不可動搖的信仰體系,一再被生活裡,本真的宗教精神給洞視,羅賓遜辯證的信仰與生活,也就總是體現後者更其寬闊的畛域。這正是至今,她的四部小說重複反證的神祕信靠:由「外邊之人」重啟的,終究由「外邊之人」來繞路納藏—小鎮喻體,成為異質之人容受的異質;一部靜置無盡往昔的永生指南,也就重由路流者攜行於路,使他們永遠難免,在短暫人生裡,因他者境況而自疑,像走入新世界之初,未有殿堂之前的使徒。

(本文轉載自衛城出版《字母LETTER:童偉格專輯》)

童偉格

1977年生,萬里人。著有長篇小說《無傷時代》、《西北雨》;短篇小說《王考》;散文《童話故事》;舞臺劇本《小事》。

延伸閱讀

1.【致新世界|書評】房慧真:美麗是種傷──讀《美傷》

2.【致新世界|書評】辜炳達 :《行過地獄之路》與野蠻詩學

3.【書評】吳曉樂:當你要征服什麼,至少要理解對方的語言──讀《毒木聖經》

回文章列表