初到英國時完全不認識gig這個單字,是聽了室友喬治gig長gig短的,才偷偷去查了一下:gig是「engagement」的縮寫,1920年代首用於爵士樂界,漸成泛稱各式音樂表演的俚語,在我們的摩登時代裡,它的定義甚已囊括劇場及各式身體性的現場演出。有趣的是,在《葛洛夫音樂與音樂家辭典》(The Grove Dictionary of Music and Musicians)中特別提及,gig是「一夜限定」(one night’s duration only),正如它的發音那樣短促未停。

喬治平日在藝廊工作,和許多倫敦年輕人那樣,除了份糊口的工作外還有個樂團,名字取得很糟,叫The Fucks。 我聽過他們在酒吧的週末現場表演,他是吉他手,另外一名女孩是鍵盤手,兩人都唱歌。安可之後喬治拿著啤酒下台,像想盡地主之誼那樣問我們「還好吧?」,我們熱情地說「喬治你真是superstar!」,他害羞地笑笑。後來他們的樂團有個難得的機會到倫敦著名的表演場地Roundhouse表演,臨演出前幾天喬治卻摔斷了手,他提著打滿石膏的右手,懊惱地說得在幾天內找到人教會他所有的吉他譜,然後關上房門繼續抽他的大麻煙。我一直覺得他是故意摔斷手的。

在倫敦聽的第一場gig,是法國電子團體Air。彼時我初抵達一個月,得知表演訊息時票已售罄,還是不服輸地上網尋票,最後從一對溫文儒雅的銀行經理夫婦手中奪得兩張站票。以結論來說,我對這場gig頗失望。音響燈光一切毫無瑕疵,特效處理過後的人聲與想像中毫無二致,不僅毫無二致,簡直和從CD放出來的一模一樣。但不知為何我一直有個強大的感覺,就是「他們不喜歡倫敦」,那種感覺彌漫滲透在所有完美音牆之後,像空氣中無法目睹卻始終揮之不去的黴菌株。在那之後我連他們的唱片也不聽了,我的Air時代正式慘烈終結。

這使我不禁思索,人們的感官或許必定遭受情愛波及而橫生一些甚至毫無來由的偏見。Yeah Yeah Yeahs來宣傳《It’s Blitz》專輯時我的人生正墜往馬里亞納海溝並且尚未看見最底,漫長的暖場之後,Karen O 像個頸上還吊著繩環的女鬼,在靛藍色的布幕後開始唱「我感到悲傷╱無法不回頭看╱公路遠颺」,感覺到她強烈而龐大的母愛將我籠罩,我的眼淚一直流。此後我曾幾次向人描述Karen O 體內如宇宙母船的愛,沒有人與我身有同感。

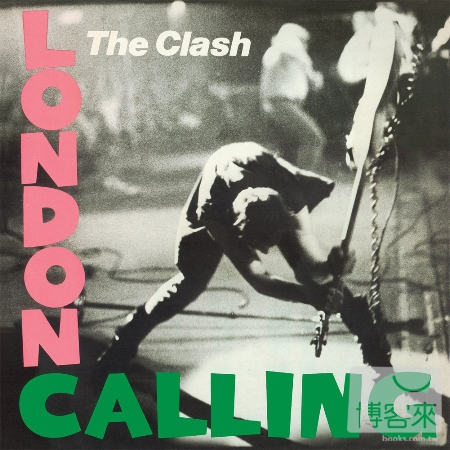

Yeah Yeah Yeahs的表演場地是Brixton Academy。相較起其他諸如Hammersmith Apollo等的大型場地,我偏愛這裡,泰半是因為我喜歡Brixton。它不高傲,它一團亂,很真實,市場裡總是有數不盡令人心跳的濃重顏色與氣味。緊接在1981年的血腥暴動Brixton Riot之後,一名23歲的青年以一英鎊買下了這間廢棄的威尼斯風格劇院, 自此這座老劇院與英國搖滾史再也無法割離。這名承認自己當時相當天真的青年Simon Parkes說起令他最難忘懷的一刻:「The Clash的開場。」。那是1984年三月,Brixton Academy命運的轉捩點:「他們開始表演〈London Calling〉,看著五千人瞬間瘋狂,使我感覺腎上腺素激飆到介於出車禍和與你哈很久的辣妹接吻之間。」

這種集體入神或出神的體驗,一次又一次,搭配著大量的酒精及沉默的藥物將人引入極幻與恐怖之地。我在Brixton Academy看過Portishead 的演出,發生在倫敦境內所有gig都一樣,絕不可能準時開場,於是接近九點的時候,當燈光終於按下,已爛醉的群眾開始鼓噪吼叫,Beth Gibbons的聲音像是從夢的最底爬出來,時而溫柔時而兇殘地包圍我的全身。Adrian Utley的吉他捧著她走,你聽不到他們究竟會到什麼地方,但他們一路糾纏到最冷冽的懸崖也沒有把她摔下。六人編制的Portishead音場跟這個場地貼合得近乎完美,他們平均地在新歌當中穿插了過去那些令人想念不已的舊曲:〈Wandering Stars〉、〈Mysterons〉、〈Sour Times〉和引發全場大合唱的〈Glory Box〉,明明已經是十年前的歌曲,連編曲也沒有變,還是輕易把我們帶到了暗巷、仙境、外太空。另外讓我驚奇的發現是,過去以為是效果器做出來的聲音,竟然全都是Beth Gibbons的身體和喉嚨製造出來的,對照十年前經典的紐約現場,她的聲音完全沒有損壞或者弱化,屏幕上投射出許多她痛苦地緊閉雙眼、雙手緊握麥克風的臉,這才是痛並快樂著,沒有華服與多餘的把戲,大大的重複的她的臉與那張嘴發出的絕美聲音,是折磨我們同時懷柔安撫我們的一把溫暖的槍。前夜在BBC先看了他們的新歌現場,演唱的〈Machine Gun〉很乾、並不大好聽,讓人失望,但今夜的〈Machine Gun〉簡直像是另一首曲子,鼓聲像利刃、非常hardcore一層一層逼迫過來。她在最後笑著說請大家原諒她今天的嗓子,說It’s rubbish,然後跳下舞台,讓樂手完成了最末一首曲子。這真是笑話,她不知道她的槍可以抵著我們到任何地方。

在倫敦聽的最後一場gig,是來自瑞典的Little Dragon,我的行李前週已打包漂流上海,機票日期是五天後,和我一道的,是3D動畫師瑪麗和她的同事瓦倫提娜。瑪麗說妳就要離開了待會一起去喝一杯吧,我近乎無禮地說接下來已有約,得去趕公車。那夜細雨,我一個人行色匆匆在站牌底下等待,剛才的音樂不像是地球上的音樂,我暫時被帶離,現在又踩上骯髒溼滑的巴士地板了。和來時同樣,這座城市的一切淒美與時效性的相濡以沫使你加速理解自己的渺小與偉大,我的簽證已經過期,不走不行。

這幾年不再聽了。印象裡最末一場gig,也是回到台灣的第一場,在高雄港邊我初次來訪的露天場所,我們聽甜梅號。我為朋友點了一杯野牛草伏特加,因為好喝又特價,就多點了一輪,待我轉頭不見人影,才發現朋友已不勝酒力倒臥在地,來人滑順地繞過她,我初尋著的她看來就像母親體內的嬰兒那樣安全自若。中場過後有一陣子我坐在外頭抽菸,昆蟲白海浪一樣的吉他越過破牆湧來我身旁,嘩地破碎而後輕埋我的雙腳。直到最後我也沒有醉,我用力捻熄菸頭,發現自己再也無法在這魔幻時刻、像個真正的迷那樣出神入神,這才明白我曾身體力行的gig這個單字,竟和它的原意同樣,此夜此情不復返,此生限定。

羅浥薇薇

八○年代出生。台灣苗栗人、左營長大。

現職為幼兒電視轉播與保育員、不自由創作者,未來不詳。 著有小說《騎士》。

回文章列表