(攝影/但以理)

那天在優人神鼓的台北文山藝文中心表演36房中,伴著一旁練習房裡的鼓聲隆隆,我們問優人神鼓的音樂總監黃誌群:「為什麼要修行?」

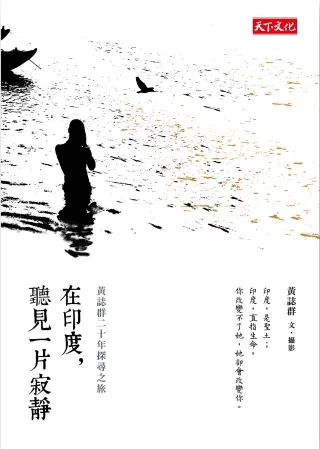

修法20年的黃誌群日前出版了《在印度,聽見一片寂靜》一書,是他印度之旅的匯集,也是個人修行之旅的盤整。聽聞關於修行的這個問題,黃誌群微微笑了起來。冬日晨光斜斜透窗,將他臉上的笑意映照得格外溫暖和煦。他說,這是個好問題。

先將時間拉回二十多歲的黃誌群身上。彼時的他總透過工作、巡演與自助旅行,走訪世界各地。瓜地馬拉、捷克布拉格、法國巴黎,甚至非洲馬拉威與中東約旦,都有過他的足跡。一次在尼泊爾加德滿都,黃誌群與昔日在新疆喀什相識的旅人意外重逢。黃誌群還記得他們當時在喀什分享的印度之旅,勾起了他許多童年的回憶──出生在馬來西亞的他,住在印度人的社區對面,外公說著一口流利得令他驚奇的印度語;搬家後隔壁住著印度鄰居,總是給他美味的印度烤餅;鄰居弟弟一次帶他到正在舉行印度儀式的廟宇去,他跟著排隊來到祭司面前,祭司一邊唸咒,冷不防地以法器戳穿他的舌頭,但他竟一點也不痛……

而當那位重逢的旅人告訴黃誌群說,他又「回去」了印度一次。「回去」兩個字之於黃誌群,有股神祕的驅動力。於是在1992年12月,他終於初次踏進了印度,這一進,也讓印度就此成為他的精神之地。

黃誌群初次前往印度,只是單純的好奇與旅行。他在瓦拉納西(Varanasi)神迷於印度的繽紛多彩,震懾於恆河的生死同流。而當他遇到一名雲遊師父,聽從他的指示去到菩提迦耶(Bodh-gayā),與他學習靜坐,確實領悟到「活在當下」的智慧,他的旅行自此成為修行。「後來幾次去印度,都是直接從曼谷到加爾各答,再往西北到菩提伽耶,」最多到更遠的達蘭薩拉(Dharamsala)。「都是去打坐、休養生息。之後幾次到印度,主要興趣也不在旅行。都是想要自己靜靜地修法,以修法為主。」

然而,修法一定要千里迢迢飛去印度嗎?「當然在印度會有個環境,這個環境有時空上的因素。比如離開了台灣,很多事情就會抖落,身心上的包袱就暫時擱下了。」修行者如是全心全意得到一個完整的、屬於自己的時間。「這時候要努力修法會比較容易,也比較有所體會。」黃誌群解釋。

(攝影/但以理)

毫無預警地,原本的修行之期,竟轉成了旅行。黃誌群再度成為一名旅人,走訪這座印度教永遠的聖城。那些在恆河邊的人們,或洗滌衣物,或沐浴祈禱,或只是安安靜靜地坐著;那頭有人歡愉地舉辦慶典,這頭卻有人哀傷地在進行火化。有人日常,有人朝聖,生老病死,一河俱現。那是他處從來沒有的光景,也是黃誌群原以為早有識知,卻又再度受到衝擊的人地景貌,宛如初見。

「在印度有時候會覺得很奇怪。就幾棵樹,一條河流,或夕陽,或月圓,也沒有特別大的景物。但你就覺得,怎麼那麼美?怎麼會這麼感人,這麼沉靜,這麼輝煌。」印度教也好,佛教也好,幾乎整個印度對宗教都十分虔誠,對生命的超脫格外熱中,將印度蘊成一個世界宗教大國。

「那種氛圍讓你看見他們在日出祈禱時,在水中那種莊嚴、寧靜與專注的神情,是非常美的。」

這一回的印度之旅,讓黃誌群體會了旅行與修行之間的互補關係。「在禪宗的修行中常說,學禪的人必須要行腳,所謂『訪盡叢林叩盡關』,就是要印證所學。」旅程往往埋藏了許多可遇不可求的開悟因緣,端看你的心如何準備。一個賣茶的女孩、一個吟唱的詩人、一個靜坐的老人,或者只是一隻鸛鳥,都可能是那把打開執迷之門的鑰匙。「但這也是有所脈絡,可以從頭溯源的。不論有什麼體悟,都是先前做過一些努力與尋找,有很清楚的步驟與次第,得到啟示,再回頭去感觸、去感受,反覆精進修法,才有這些許種種。」黃誌群說這就是因緣。若有日常的積累為基礎,因緣方是修法旅程中的觸媒,讓你突然有所了悟。

於黃誌群而言,這正是他一直持續修行的「活在當下」,也是禪的特質之一。「當下」不是時間中的孤島,是過去與未來的承襲與相連。「『當下』聚足了過去與未來所有的因緣。我們現在所做的事情,也會影響到未來。雖是萬古長空,也必須是一朝風月。」

「修行好比爬樓梯看風景。二樓的風景與十樓的風景截然不同,爬得愈高,看的東西更加開闊不同。」但爬到十樓之前,總得先經過二樓、三樓、四樓,總要踩好腳下的每一道台階;總要看過低處的窄仄,才懂得高處的寬廣──這也是「當下」之意。

「每個人修行的目的不同。對我來說,修行不是為了生活、身體或財富,而是想要解脫生死這道天塹。」生死這道絕對命定的課題,身為一修行者,黃誌群不知道最終究竟會看到什麼,只能一步步拾階而上。「可能有一天我再也不需要回去印度了。但到目前來說,我自己知道我還在路上,還在繼續往前走,印度還是我還想再回去的地方。」不論現在走到哪裡,他所知道的是,前方所能得見的,勢必比現在更遼闊無邊。

(攝影/但以理)

【延伸閱聽】

回文章列表