「小津安二郎的電影,就像一塊最好的豆腐。用最好的黃豆和最好的水做成的最簡單、最純粹的一塊好豆腐。」──傅天余(導演)

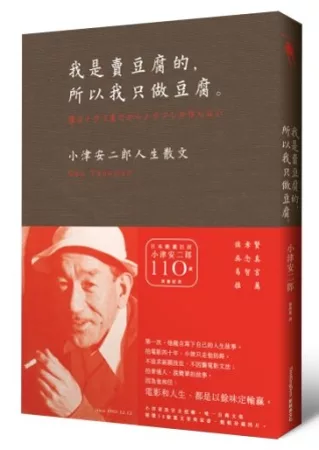

日本傳奇導演小津安二郎逝世五十週年,今年三月,台灣終於出版他唯一一本親筆文集:《我是賣豆腐的,所以我只做豆腐》。四月,小津的經典名作《東京物語》修復版,和山田洋次向小津致敬新作《東京家族》接連上映。在這樣一個「小津季」,走過小津時代的茉莉書店總監傅月庵,與從學生時代就景仰小津的新銳導演傅天余一起談書、談電影、談小津,帶台灣讀者們感受小津的大師魅力。

從小津看生活:不同世代,各有餘韻

傅月庵(茉莉書店總監):《東京物語》是1953年拍的。二十年前,當時出版社的同事拿錄影帶給我,叫我一定要看;但我看完只覺得怪,不知道好在哪。如今我已過了五十歲,有了幼子,加上兩年前母親突然被醫生宣告病情,沒有多久便過世。現在再次看到這部電影,心就被撼動了。我記得母親聽到醫生說她的病時,母親說:「能醫就醫,不能醫我就回去。你成了家,我也抱了孫子,你姊妹也都有了歸宿。我沒有不放心的。」

人都在時間之流中,再次看電影,我這麼想。這部電影對我來說只講兩件事,一件是「物哀」,這是日本話,就是台語說的「唏噓」。人生就是不斷的失望,電影裡在都會工作的孩子不如父母的期待,在時間之流中家庭自然崩壞。每件事都給人不如期待、失望的感覺。另一件事就像佛經裡說的,人生在世就是獨自生來、獨自離去,電影也呈現這個道理。因為這樣,有人趕緊抓住時間、用力過生活;但也有人因此說日常即非常,看淡現世一切。

傅天余(導演):其實看小津最有意思的,就是不用從電影的專業角度看、可以用生活的角度看。

我回想自己什麼時候看小津,一下子回憶就湧上來。大學時代加入電影社,讀的看的都像標準的文藝青年,小津安二郎的作品不用說,一定在名單中。但當時看小津的電影,就只是把它當成影史上一個大師拍的經典。畢業後,跟著吳念真導演拍片,有機會聽到吳導提起小津,他很喜歡學小津電影裡的人物,學調皮的孩子、學搞笑的通俗角色,小津的電影到了吳導口中變成極親近生活的故事。漸漸,我就發現小津電影裡通俗劇的力量;拍電影後我更了解,那樣簡單生活的掌握和拍攝,其實非常困難。

我跟很多小津迷一樣,去日本旅遊時就排上行程到小津在圓覺寺的墓前一拜,在那個寫著「無」字的墓碑上澆水。我記得到鐮倉圓覺寺入口對著寺中住持說出「Ozu」,對方就很了然地指出路,可見小津過世五十年,至今到他墓前致敬的人還是非常多。三月時,我看了小津的親筆文集《我是賣豆腐的,所以我只做豆腐》中易智言導演寫的序,他提到過去小津是他的偶像,看了這本小津親身談少年時期為何拍片、談愛吃的食物、談電影工作,甚至還有他去中國參加中日戰爭時期的日記。

自此,小津不再是偶像,而是貼近人生的導演;我也是相同感覺。小津的電影其實一點都不難懂,但那樣的故事確實很難說。我忘了誰曾說過:「到了一定年紀,看所有的藝術電影都像看通俗劇,所有的通俗劇倒看起來像藝術電影。」

從小津看影壇:傳奇的建立、打破與再造

傅月庵:小津是日本影壇的神話,確實不假,我聽過幾個有趣的故事。首先,很多傳說都說小津很高大;但實際有人去查,發現小津只有169公分高。可能是當時日本男人普遍不高,顯得小津高大;也可能是小津個性強,給人高大的感覺。另一個謠傳很廣的事便是小津墓碑上的「無」字,有人說這是小津在墓碑上闡釋他對自己人生的想法。不過,這個「無」字其實是他家人選的,不是他。小津1940年代到中國,隨軍到了南京的一間廟,住持寫給他無這個字,他非常喜歡。後來帶回日本送給好友,也常跟人說起這件事。家人在他過世後就想,乾脆把這個字寫上去。

我想聊聊《東京物語》裡小津掌握到的日本人,尤其是從廣島鄉下搭車到東京探望子女的一雙老父母,他們舟車勞頓到兒子家,卻很怕打擾到子女,不斷的抱歉,突顯出一種禮、一種自制。我對那樣的父執輩的自制有很強的認同,我對自己的孩子也是教導他不管做什麼事,都不能造成他人的困擾。

另外,我對山田洋次導演向小津致敬的新片《東京家族》非常佩服。想想要重拍這樣一部經典、一部代表著日本電影的六十年前老片,真不容易,「不容易」有幾個層次:既不能有形無神,也不能有神無形。但即使有神有形也不行,因為若毫無不同,只是照搬照抄,難免有抄襲的危險。也因此,這一「見山是山,見水是水」,必得是超越「見山不是山,見水不是水」始得的才行。換言之,需得「過化存神」,卻不能化得太過,以免屍骨無存,僅剩血水一灘。此中分寸拿捏之困難,可想而知。山田洋次把小津的故事化入新時代,把東京311後的日本世代放進來。這個真的拍得好。

傅天余:山田洋次是我非常推崇的導演,從他過去「男人真命苦」系列到武士系列,到這幾年他拍家庭故事《春之櫻》、《母親》我都非常佩服。去年我在北藝大教編劇,我的課堂考就是讓學生看完《春之櫻》,要他們憑記憶寫下分場大綱。

山田洋次都拍通俗劇,他是日本通俗劇之父,光看劇本就非常厲害,每場戲都有其必然性。當作學習範本再合適不過。我想藉此說說很多想進電影這行的人,請不要一開始就追求風格。像王家衛那樣高度風格化的導演,其實早年做過多年編劇,劇本寫得才好。看小津的散文集也會知道,小津在松竹做過攝影助理、剪接助理、助理導演等。他當助導時,因為導演常喊肚子痛離開現場,他和其他人就得想辦法把片子拍出來,自己想劇情、想怎麼拍;山田洋次也是,他早年拍「男人真命苦」系列時就練足了基本功。

傅月庵:小津去世五十周年,回頭看小津,我想他在電影史上如此重要是因為他拍出日本人的特性,讓外國人一眼就能辨認的日本性格。就像你不管喜不喜歡,張藝謀在外國人眼裡就代表了中國。我想特別說,日本人的性格中,有一種獨特的、如禪宗的時間觀,跟中國文化很不同,把日本俳句和中國詩詞對照看,就會看出日本強調「瞬間不變的永恆」,中國則多描寫「時間長流之中的變遷」。這樣回頭看小津,非常簡單的故事,卻留有一種餘韻,正是徘徊不去的人生恆久之理啊!

回文章列表