那天,我們只問了詩人一個問題:「你怎麼寫詩?」

一句「怎麼」,讓敏感度多於一般的詩人孫梓評,用他的邏輯去拆解與延伸,去推演這兩個字能夠觸及的範圍,便足以替代所有關於寫作背景、情緒、技巧、態度、想法種種成題的疑惑。如同他在新書《善遞饅頭》中,對文字打破砂鍋般地詮釋與追究。

面對這個問題,聰慧的詩人,瞬間了悟地回道,「那我要從以前講到現在嗎?」

彷彿所有寫作的種子,都在很久很久以前便已深深壓入土中。孫梓評回溯起他的書寫,線頭拉回他被父母送去台南偏僻鄉間念管理嚴格、高升學率的私立中學時期。「那時身邊同學們整天就是念書,晚上念到半夜兩、三點,一早五點半就起來早自習。」父母從商,學校只重成績,孫梓評的生活養成裡幾乎沒有一絲文學因子,「但我也不知道被什麼雷打到,國中時就突然決定要寫詩,像是某種宣洩的出口。」孫梓評說,那有點像是自己體內的某一種養分。

學校的封閉禁絕,刺激出孫梓評浮上水面呼吸的渴望。「每個週末,我從學校搭客運到台南市轉火車回家時,會趁著空檔去書店買書。那是我給自己的透氣瞬間。」與閱讀為灌注,以寫詩為出口,然那時的他卻刻意不讀詩。「我對自己的創作沒什麼自覺,但因為知道自己讀到不喜歡的詩會很沮喪,讀了太優秀的作品又容易受到影響,怕使自己的詩變成一種模仿,所以我讀小說,讀散文,但降低自己讀詩的比例。」一直到上了大學,才開始又讀詩,「等於有十年的時間我是懵懵懂懂地寫詩。」如是,寫就了第一本詩集《如果敵人來了》。

一直到第二本詩集《法蘭克學派》,孫梓評才比較有自覺地去思考「詩的表達」這件事。「念研究所時,羅智成老師的課讓我反省到,自己在詩的寫作上,其實是不太與人溝通互動的。」即使詩表面上是一種自我或私我的書寫,擁有極大的、晦澀的權利,「但如果自己的作品太晦澀,身為作者也會感到很大的不安。」於是他逐步修正,在詩中加入小說或散文元素的嘗試,讓詩人的意念輪廓漸次明朗。及至第三本詩集《你不在那兒》,孫梓評接收鯨向海的鼓勵,將每天自己放上MSN的暱稱發展成詩,採取集中、聚焦方式的狀態,書寫自己能夠確切掌握的事物,希望讓詩與寫詩,都不再那麼複雜。

「最後就來到這裡了,《善遞饅頭》。」他用了「最後」兩個字。「所以已經到了人生的晚年。」孫梓評大笑,他總在言談當中繞上一句「如果我有生之年還繼續寫作」,顯出他對書寫與作家身分的不確定。「我一直到現在都不覺得自己是個詩人。」要他點出心目中真正的詩人,他說了鯨向海,說了鴻鴻,說了陳黎和夏宇,「我不是詩人,最多只是『喜歡寫詩的人』,然後幸運地獲得了出版詩集的機會。但我對寫詩其實是沒有那麼高的敏感度跟自覺的。」

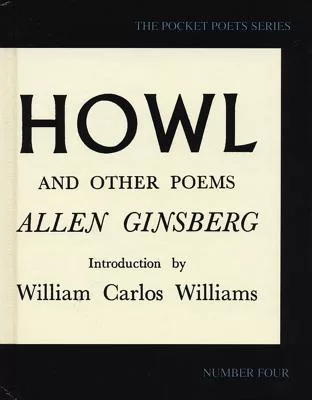

話雖說得心虛,然即使孫梓評也寫小說與散文,他認為自己對詩的書寫還是更有把握一些,也慢慢摸索出自己與詩之間的距離。「作為和所有人一起生活在當代的書寫者,我對一些議題,也有自己的看法跟想像,但我希望避免直接的陳述或回應。」他援引美國60年代著名詩人艾倫.金斯堡(Allen Ginsberg)撼動世界的〈嚎叫〉(Howl)那句「Looking for an angry fix」,他總好奇當時他們所尋找的angry fix是什麼,而現下這個太平的亂世,又需要一個什麼樣的angry fix?「我常在想,詩可以是這個angry fix嗎?而我的詩,會是一個angry fix嗎?」

在第四本詩集《善遞饅頭》裡,孫梓評選輯了自己從2003年到2012年的詩作,這十年間,他從當兵、退伍、念研究所、畢業,到進入職場,歷經一些人生階段的變動,對周遭的感知更多了,詩卻寫得更少、也更冷冽了。「我希望讓詩能承載的東西更豐富,所以會在寫詩時,把最熱情、最混亂的部分都修飾乾淨,保留一種類似冰山局部,或被修剪過的風景。」他笑說自己之所以愈寫愈少,八成是因為年紀大了不再那麼易於感觸,實際上是更嚴謹地把詩當成作品,因此苛刻地收束自己的觸角,不再把詩當成青春時期的宣洩垃圾桶。

然而,詩人心底的柔軟,終究不忍讓詩的閱讀收在低溫當中。於是他在詩集送印前兩天,決定再埋入一首〈如果的散步〉,既是他個人詩作歷程的階段式結尾,也是一簇小小火苗的點燃。「我想我還是有點熱情的,而且是可以表達出來的。」彷彿禮物一般的閱讀驚喜,未嘗不是詩人企圖傳遞的溫暖。

〔孫梓評作品〕

回文章列表