詩人騷夏(攝影/張傑)

詩人騷夏(攝影/張傑)

也許,《橘書》是一本應該從〈後記〉開始閱讀的詩集。第130頁,騷夏介紹了一隻橘貓,認養大會上,已成年的貓稍嫌碩大,淡漠的眼神也不那麼討喜,但騷夏還是帶牠回家。從相遇到相處,貓奴總是像貓本尊,讀著讀著,我們才意識到,這是一場與「自我」相認的過程,橘貓,便是騷夏。

而這本《橘書》,即是騷夏向著讀者攤開肚腹的展示。

繼《瀕危動物》之後,時隔八年,騷夏終於交出第三本詩集。為何花了這麼長的時間?一身裝束仍像個上班族的她坦承,辦公室生活讓她幾乎喪失創作能力,直至前年,因朋友推薦讀了藝術家侯俊明的《鏡之戒:一個藝術家376天的曼陀羅日記》,並依隨《我的曼陀羅繪本》進行練習,「那是拯救創作的一個方式,我在圓圈中畫出塗鴉,這個狀態很放鬆,也讓我找回創作的專注力和寫詩的手感。」

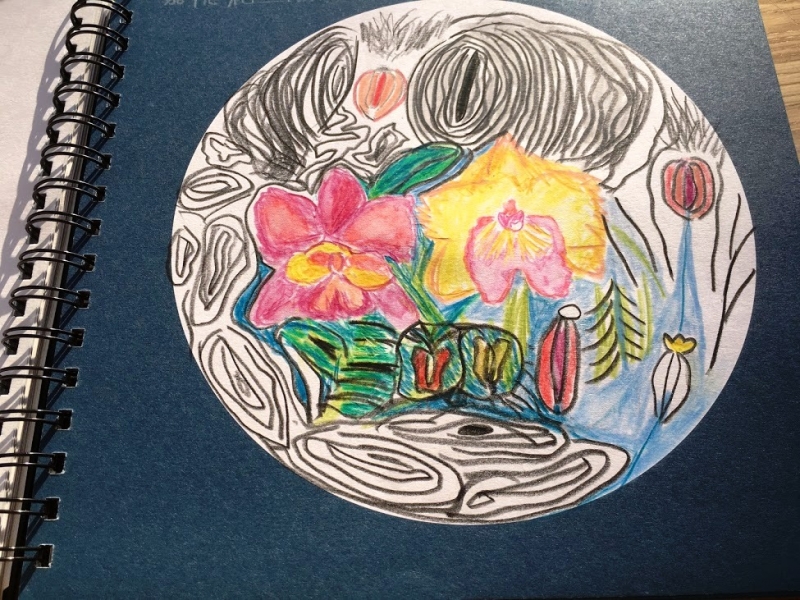

「曼陀羅」意指圓輪或軸心,象徵修行密法、觀想的地域,被視為佛陀覺悟的境地,宇宙的縮圖。1950年代,心理學家榮格發表了「論曼陀羅象徵」,當一個人繪畫曼陀羅時,具有暗示其潛能和獨特性的力量,得以整合內在的意識與潛意識,於是將其轉化為藝術治療的理論與方法。跟隨著侯俊明的經驗,騷夏也開始為自己畫下曼陀羅,如此的探掘成了創作的前奏。

繪畫曼陀羅時,得以整合內在的意識與潛意識。上圖為騷夏畫的曼陀羅原稿(圖 / 騷夏提供)

繪畫曼陀羅時,得以整合內在的意識與潛意識。上圖為騷夏畫的曼陀羅原稿(圖 / 騷夏提供)

《橘書》以詩、文、曼陀羅為載體,延續她一貫的創作主軸:從身體出發,試圖抵達慾望。騷夏說自己是壓抑的人,上班時是公務員模樣,在工整的節拍裡將工作一件一件完成,她經常將自己刀刀劃開,投向不同的場域,「寫詩的時候我比較自由,創作是平衡自我狀態的方式之一。」於是,難在日常言說的同性情慾便在詩作中迸發,她經常直截寫出苦煉的心境,讀來透心,如〈眼睛看到卻不敢相信〉:「我飾演一棵鳥都不愛停的樹/我是一棵樹/砍了我讓妳造一本書」、「我又愛上一個人了/只能赤腳跑/哭著回家/告訴老狗」。騷夏經常利用詩性閃現如此委屈且折磨的心緒,那便是她所謂詩的曖昧與自由。

相較於上一部詩作《瀕危動物》多聚焦於個人情感,《橘書》在曼陀羅的幫助下,打開了更多視野,作畫前她習慣打坐靜心,閉目養神。「寫作時,我是屬於很依賴畫面的人,這畫面有可能是心像,也就是閉上眼睛腦中浮起的畫面。多數時候是一片黑,從一片黑暗的洞穴,到開始繪製曼陀羅,加進來的顏色像是微微的燈光,漸漸的就可以看見洞穴內石頭的紋路了。」

這個過程也幫助她打破人我界線,在破光的洞穴內,騷夏揣摩自己是產婦、是大叔、是男同志或是迷途的旅人。於是,在卷一(生殖的輪)中搭配曼陀羅的故事包羅萬象,似是夢境或有寓言。她從日常生活擷取靈感,例如〈綠鬼溫泉〉寫的便是她在陽明山老湯屋的所見所聞,一群上了年紀的女人在氤氳水氣裡袒露生活的皺褶與傷口,也在傾吐的過程中獲得療癒。

(攝影/張傑)

(攝影/張傑)

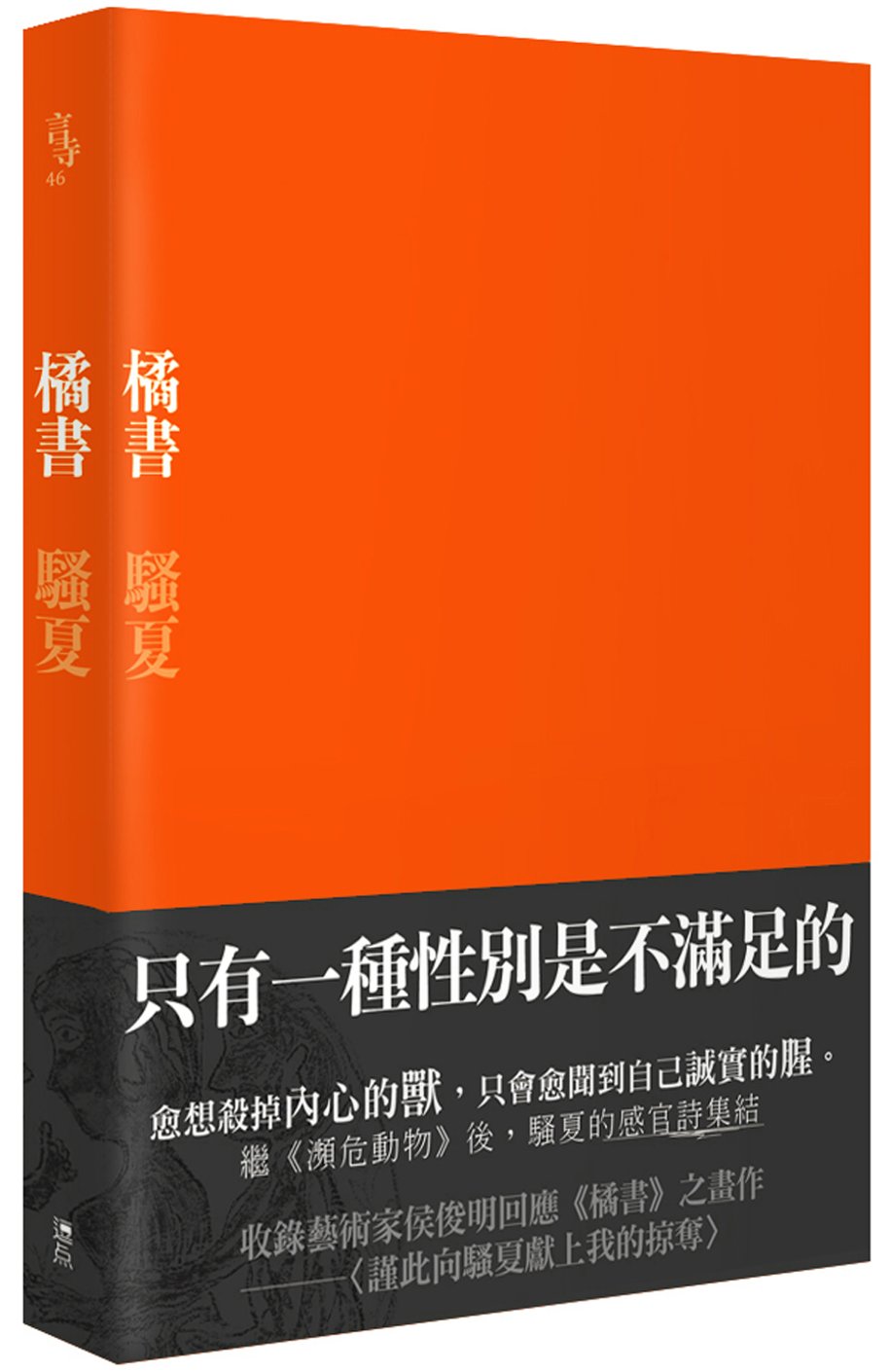

隔了八年再出書,對騷夏而言並非因沉潛許久,慢工細活,反而是她在出版業工作多年後重出江湖的試驗之書。種種做書與賣書的經驗讓她在面對自己作品時,更想試圖做一些實驗,比方,如何為新書命名?

她說《橘書》是一個概念,她想做一本沒有書名,只有顏色的書。當過編輯和行銷的她,幾乎每天都在跟「書名」打交道,「對做書的人來說,書封和書名都是要特別下功夫的地方。從書名就是行銷的開始,怎樣的書名會賣,怎樣的不賣,甚至大數據都可以分析出一番道理,這也是我從入行至今一直奉行不疑的。」但面對自己的作品時,她卻遲疑了,甚至溢出莫名的厭煩感,「從詩句中摘出亮晶晶的句子當書名,對我來說不是難事,也知道那攸關一本書會不會與讀者相遇。」猶豫許久,她誠實面對不願再進入迴圈的自己,在出版社支持下,決定做一本沒有「意有所指」書名的書。「放棄書名這個魚鉤,也能引起讀者的興趣嗎?」

至少,引起了藝術家侯俊明的興趣。

《橘書》書稿完成後,騷夏邀請當初啟發她邁向曼陀羅之路的侯俊明作序。侯俊明寄回一份四開大小的手繪圖,畫面上,一位雄壯的綠髮女人與一隻紫色的貓臍帶相連,身上插滿了詩句的劍,並挪用騷夏的詩句,排列組合,又成了一首金光閃閃的詩。

這份圖文並茂的推薦序或許是騷夏的詩作裡,關於「慾望」的具體形象。橘色是肉色,也是脈輪中的生殖輪,騷夏堅持要直視同性之間無法「生殖」的慾望,「生殖的問題,我覺得不應該是狹義的『生得出來』的人才配討論。我談的不只是生理上『傳宗接代』的功能,而是借用這個隱喻,為詩命題。」於是她寫下:「只有一種性別是不滿足的」、寫下〈秀美〉的故事:「秀美家門前的木瓜樹因為不結果,所以樹幹被釘了釘子,秀美的臀部同理被釘了長釘,但她仍然生不出來,於是秀美發誓她的陰戶會向所有人綻放……」睽違多年,騷夏將她更沉著且厚滿的慾望端向讀者,面對這頭殺不掉的獸,她只能攤開誠實的腥,任人聞嗅。

延伸閱讀

回文章列表