小時候,不懂事,時常遙控轉到哪,就駐紮在哪,亂看一通。有一陣子特別迷戀那些關於殭屍鬼怪的影像,小小的眼珠專注地緊盯,裡頭道士扮相的主角,煞有其事地解釋,主角的魂魄被勾進陰冥地曹之中,待他下去牽引。一炷香,只有一炷香的時刻,待得太久,陽氣受到磨耗,牽引的人自己也有亡命之虞。這種設定,迷人之外也有那麼一些警世的道理,你可以深入很陰邪的境地,但不能貪久。畢竟,當你凝視著深淵時,深淵也在凝視著你呀。

廖梅璇的文字,就是對於一炷香的精準控制。在翻頁時,時常扼止不住內心的搔刮感,禁不住想問(同時又瞪大眼睛):這個人的精魄已經下得很深很深,這樣好嗎?

但,她就是能壓在香火欲斷未斷的那一個分秒,翩然出現在讀者的面前。還能說話,還有點生氣,外表自然不會是太健康光鮮的模樣,可是,她回來了。你也不曉得,這到底是僥倖,還是意志力?是現代醫學的精工?還是情人的庇護?總之總之,人還在,且,甚至還能寫。這種書,人生難得一本,都是奢侈。

而在〈父親〉一篇,廖梅璇清楚地展現出她個性中某種堅毅的硬質地。故事前段,像是童話故事糖果屋的情節,書寫者把麵包撕成小丁屑,虛線般的痕跡其實是作者的心理邊界。一些輕若不存在卻彷彿長久的記憶,一些若真似假的追想。正當讀者即將要懂得什麼時,她巧妙地把讀者往後帶離。一個大跳躍,視點倏地落在家屋之外的時代變遷,解嚴、社會運動以及島內漸次開放的議政風氣。讀者逐漸發現,作家行雲般的筆,走到特定人事時,筆尖即分岔、荒枯。終於,故事走到窮處,沿途兩側的空間開始緊縮,最後僅餘一條小徑,空間窄仄逼人。在這裡,所有作者的詳實與隱晦,所有的凸與凹,以榫卯般的工法,對準,接上。

一場荒涼的告解於焉展開。

「我無法將『抓耙仔』的形象和木訥寡言的父親連結起來,但父母鬼祟的作風,對強人政權的擁戴崇拜,讓我不得不對自己承認,我的父母可能是威權時代的加害者。我聽著老師渲染警總恐怖傳說,讀著報章雜誌揭露的內幕,不由自主臆測,父親曾在過去情報生涯中傷害過人嗎?毀壞過他人家庭嗎?那些人家裡是否有跟我一樣歲數的小女孩,經歷失父的傷痛?」

常人在寫作時多會偏愛自己,文辭間多是花好月圓、一團和氣。廖梅璇並不,她對自己是極度的尖刻。她以一種株連的心態,甚至問起那些家戶裡,是不是有位與她同歲的小女孩。

在此,我想特別抽出這個橋段,來談一件事。常見人聞問,作家如何為作家?有個常見的回答是靈性。靈性有點抽象,我喜歡想成,即「在常情中解出世人不能解之情」。

這些緊迫的提問,如同穿壁一般,現出了作家心胸的床前明月光:她對人世有極大的眷戀與深情。是以她必須去解常人所不能解、不願解之情。否則她的想像必定左支右絀,那個與自己同年、卻因父親受暴於威權而遭逢了喪父命運的小女孩,也必然不會降生於故事中。也因為這個提問,作家的風貌有了雛形,文字有了附體。

相同例證,也可見於作家其他的篇章之中。〈精神病院皮下鈎沉〉中,作家寫及候診期間一段憂鬱症病友間的對話:「如同正常社群,病友們會互相扶持,也互相競爭,同為精神病患,更懂得辨識對方心理上的阿基里斯腱。女子不一定意識到這是暴力,她可能仍被魍魎纏身,才需要回來看診,因而下意識用言語攻擊復原情況不如她的病友,彷彿藉由踐踏更弱勢的人,能將位階抬升至與正常人齊平⋯⋯」

辨識出言語中內建的暴力,這是常情。但是垂眼去凝視女子心內的揪扯,去考掘暴力的成因,去叩問人性的本質與內裡。再一次地,作家發揮出她的靈性,於常情中解出世人不能解之情。也是再一次地驗證,哪怕這個世界總教她失望,依然,她對於週轉的萬物抱持著眷戀與深情。

整本書看來,廖梅璇素來對「空間」寡欲。她並沒有成為主角的欲求,可是命運偏偏一再選中了她。當一個人置身在過度戲劇化的背景之中,她唯一可以與之抗衡的,只剩下對於命運的紀錄。此書有幾大母題:性別議題的探究,對其身世的惴慄不安,核心與邊陲的精良思辨,考掘不同階級展現出的殊異風範⋯⋯等等。其中最引人入勝者,莫過於作家對於這些主題的熟稔,均濫觴自她的「格格不入」。

在原生家庭裡,她是那個被迫識事的長女,走進了這麼多家族秘辛,卻走不進父親遺囑上的那個名。在異性戀體制中,她也曾誠惶誠恐地試圖扮演異性戀情愛劇本寫給女子的角色,卻發現那些關於性交與婚姻的對白,時常教她讀得口齒酸疼。高等教育那套出國深造的成功者敘事亦不屬於她,她站在地面上憤恨地目送飛機,乘載著一個又一個學識不及她的同儕,漸遠、漸小,一轉身又得操煩下個月的房租與餐費。縱然踏出社會,資本主義嚴密的社會分工,亦教她無地自容。每一封被已讀不回的履歷,都成了憂鬱症的紅利點數,日積月累。

像是孩童的遊戲大風吹,她沒有一次,給自己爭實一個座位,沒有一次,她一再地被排除在各種背景之外。她痛過。自殺過。試圖登出這場一點也不好玩的人生遊戲。直到她遇見了湖,書名的那個「她」。這一回,作家長長遠遠的漂流,好不容易有了安棲;熙攘的人群裡,她終於找得了屬於自己的位置。人身就了定位,文字也跟著一一降伏於作家的掌間。

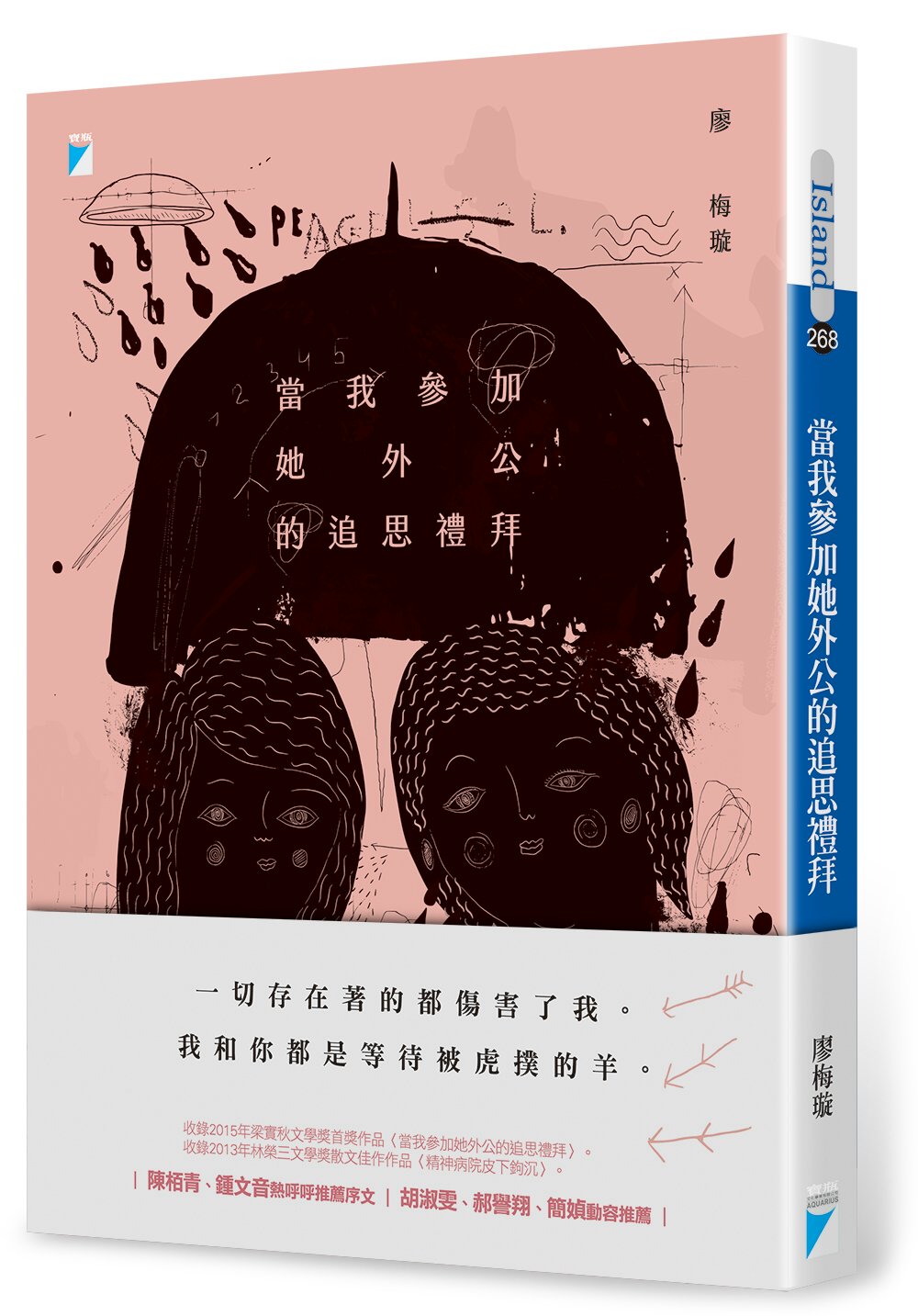

〈當我參加她外公的追思禮拜〉雖置於最初,個人十分建議,完盡書事之後,回頭再來細細賞讀此篇。若已撫觸這本書的每一顆字,將要明白,字字句句,均非興之所至的隨筆,而是曾有一個人,她與周身一切磨練的等價交換。此時,我們需要一個收束,一個甘心闔上書的魔幻時刻,而以讀者的角色,我希望一切結束在那個陽光爽暖的下午:

「那天阿公反覆詢問女友多少歲,又問我的年齡。三十幾啦?嫁了沒?還沒喔?阿公點點頭,立刻灑漏了記憶,繼續問同樣的問題。為了讓阿公能留住丁點訊息,我們一遍遍回答,直到阿公恍然大悟,反覆說,你沒嫁,你嘛沒嫁,你們住作夥?阿公的淺色眼珠一如晴空,沒有絲毫雲翳。好,好,按呢好。他點點頭。」

按呢好。獻給歷劫歸來的作家。獻給大家。獻給多元成家。

願天下有情人終成眷屬。

吳曉樂

台中人。1989年生。台灣大學法律系畢業。喜歡鸚鵡。鸚鵡被關在籠子裡,久了會學會開門,希望有一天,更聰明的人也會學會開門。著有《你的孩子不是你的孩子》。

延伸閱讀

1.【專訪】專精嗅聞痛苦的葛奴乙──廖梅璇《當我參加她外公的追思禮拜》

2.【專訪】《女子漢》楊隸亞:對我而言,又女又男的狀態可能就是一種「好」

3.【書評】吳曉樂:讓人「怦然心痛」的人生整理魔法──讀楊隸亞《女子漢》

4.【書評】Emily:用少女體寫的血書──讀漫畫《我可以被擁抱嗎?因為太過寂寞而叫了蕾絲邊應召》

回文章列表