正是萬暗中、光華射的聖誕夜,垃圾場裡一名棄嬰,被三個街友發現,分別是靈魂裝在魁悟大男人身體裡的「花子」、號稱若非遭逢變故才不會流落街頭的「阿仁」,以及離家出走的少女「美雪」。

花子決定以「純潔的孩子」之意,將棄嬰命名為「清子」,好好發揮自己無處施展的母愛。她是一個心臟正快速跳動著、沒有孩子的媽媽。

如果不是阿仁和美雪堅持要找到棄嬰的家人,這或許就是史上最鬧的多元成家。

卻是一個清子哭了,會想辦法讓她平靜下來的家。是一個自己都吃不飽了,也要泡牛奶給她喝的家。是一個在真正無計可施的時候,不惜回頭去正視難堪過往,只求能獲得少許支援的家。

當然那永遠意識到自己不足,努力要讓孩子能更完整擁有和被擁有的心態,也是非常家長的。

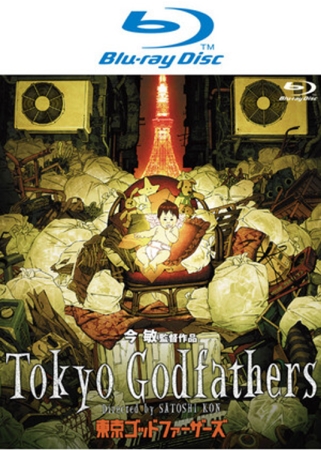

新宿街頭的流浪漢三人組:前紅頂藝人「花子」、前自行車店長「阿仁」和翹家少女「美雪」,在垃圾堆發現一名女嬰,他們為了幫她找到親生父母,在東京展開冒險。

新宿街頭的流浪漢三人組:前紅頂藝人「花子」、前自行車店長「阿仁」和翹家少女「美雪」,在垃圾堆發現一名女嬰,他們為了幫她找到親生父母,在東京展開冒險。

或許是為了讓事件全部在神的日子、神的注視下演出,他們共同經歷了一個極度濃縮、濃烈的夜晚。像陳克華寫的:「靜靜隨著呼吸起伏的海面/我來到一處漩渦/中心/深陷//像小獵犬號無人太空船/來到宇宙中心的黑洞島嶼」,這雖然是「為身體寫詩」裡的「肚臍」一節,但也無妨連結生命起源帶來的衝擊,如詩的結尾:「此刻,我知道遠處有海嘯一般的戰慄襲來/是宇宙打了一個噴嚏。」

於是我們知道了他們的背景,知道他們為了在街上生存下來、為了顏面,扯過的那些謊。那些失落的親情和愛情,絞住整個人無法遠走的感受,沒有不同。他們是騷夏寫的〈少數的甜蜜〉:「在熱鬧的街無法前進/像一枚無法在異國流通的貨幣/但 我不是偽幣」,只求能「被你握緊,已到達神殿。」

也必定曾有過這樣的經驗:「我又愛上一個人了/只能赤腳跑/哭著回家/告訴老狗」。(騷夏,〈眼睛看到卻不敢相信〉)

正好是我個人品味裡認為,騷夏對於愛人一事,寫過最傳神的詩。

同樣令我想誡命般刻在石碑上的句子,還有葉青寫的〈蝸牛〉:「人是蝸牛 殼是空洞徒勞的愛/有些蝸牛發生了一些事 之後/雨水就直接打進眼睛裡」。

不管是多麼非典型、非傳統的故事,心碎的聲響、割痕的痛感,都是相似的。清子現在不知道,也總有一天會知道,不管她是誰扶養長大。

而誰會不希望孩子長大後,成為一個富同理心的人?誰會希望孩子長大後,成為孫梓評在〈同信念〉指控的那種,「規定紅色只能跟綠色結婚」、「只有自己才是神的忠貞藍」的人?

清子不會記得,她有過這樣的家人,一群缺乏身分、記載,但曾努力保護她的人。但不記得、不承認,不代表不存在。愛過,就應該有墳,法律,應該保護所有人不被亂葬。

〈有墳〉,騷夏

告訴我 我是如何愛上的:

如何製作一張五官模糊的告示

如何輪廓清楚地複寫收據

牙齒與骨骼

傾注氣力往戀人身上的考古

終究回到自身

又要如何要求准許 將一顆時間汰換的乳齒

向黑夜投擲

讓熟悉的山頭於是有墳

同場加映——

〈同信念〉,孫梓評

你會介意紅色的性別嗎?

你會規定,紅色

只能和綠色結婚?

當你說:紅──色──

聲帶、喉頭、唇齒共同描繪

與我眼中所見真朱,小豆,猩猩緋

是否相同?

你會擔心橙色和橙色

不能生小孩?

你身邊也有一些靛色的朋友嗎

當你希望,黃色只能走黃色專用道

不准和紫色有染

只有你才是神的忠貞藍?

而我(以及我們)

拒絕讓黑統治

夜,當星星慢慢亮起來

原可能空白的心

紛紛,違背傳統

生下彩虹:

許多同信念小孩

湖南蟲

1981年生,台北人。淡水商工資處科、樹德科技大學企管系畢業。得過一些文學獎,入選過一些選集。著有散文集《小朋友》《昨天是世界末日》、詩集《一起移動》。經營個人新聞台「頹廢的下午」。

點圖閱讀更多【詩人╱私人讀詩】

回文章列表