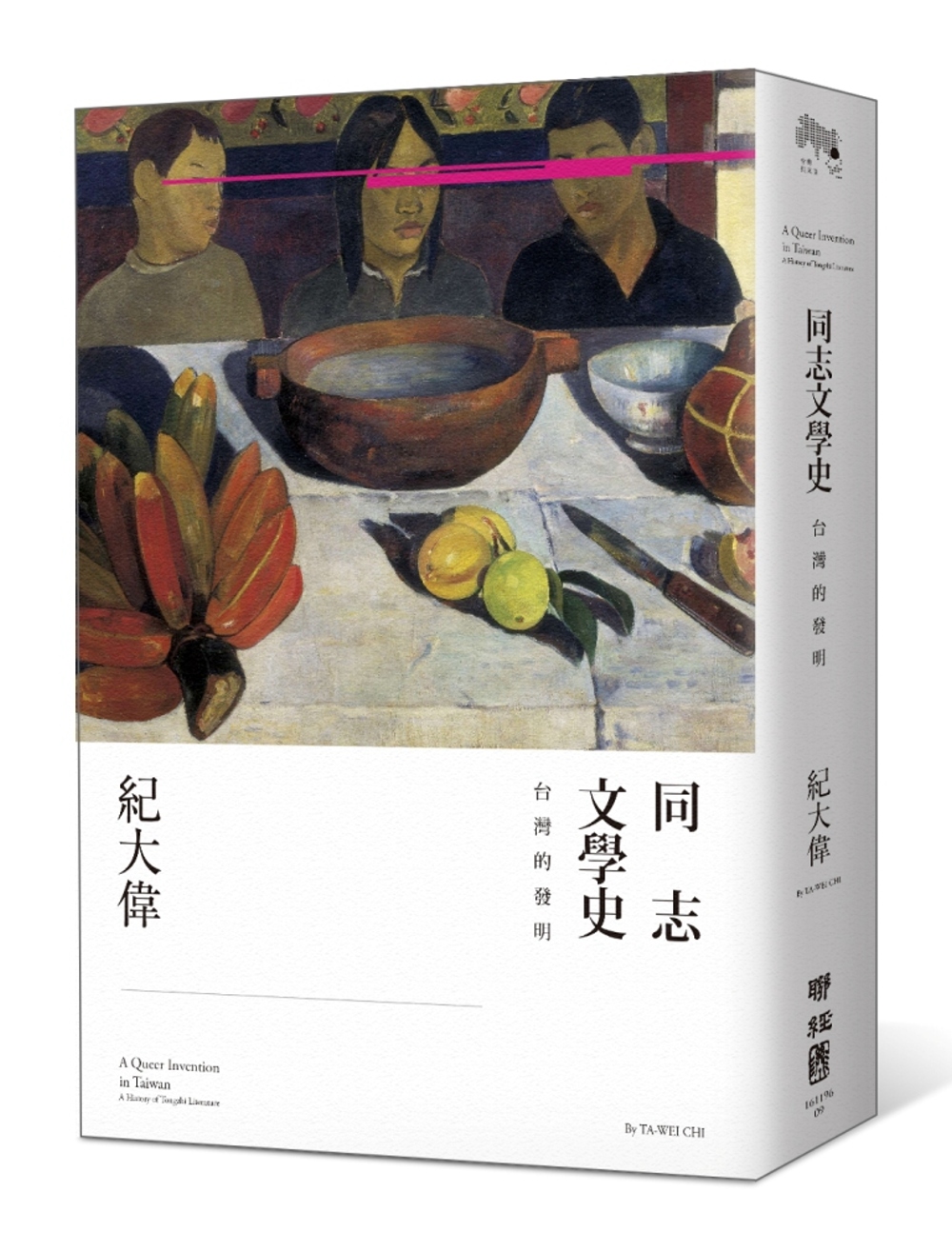

早年的台灣同志文學在哪裡?(吊詭的是,早年的「台灣文學」還叫做「中國文學」,而「同志」和「同志文學」這些詞彙都還沒出現。)除了搜查同性之間閃爍的目光以及同性之間擦槍走火的行為之外,我也留意當代所認知的「同性戀」概念如何在台灣作家筆下顯影。

詩人楊牧在1976年出版一部散文《年輪》;詩人將全書視為一整篇散文,而非短小散文的結集。文中〈一九七二〉這章寫於1972年,分為四節,第一、二、四節寫的是在台灣看不到的、充滿大自然撞擊力的北國風景,做為壓軸的第三節寫的是當年在台灣也不會看到的異人情事:同性戀(詩人採用這三個字)。詩人寫,「我聽到一個高度文明化的比較文學者說:『同性戀也許是自然的;許多人居然到了中年以後才發現,原來他當初對於同性戀愛的鄙夷,乃是他故意壓制他底性向的表徵。』」又寫他聽另一個朋友說:「我是男人,但我以為我無法接觸女人。我愛的是男人——我和他們在一起覺得快樂。人們輕視這種心情!」詩人只是轉述,並沒有表示個人意見,反而接著去描寫大雪之災。

但詩人微言大義。從整本書的脈絡觀之,可以得知詩人對於「高度文明化」、「鄙夷」、「壓制」、「輕視」等詞非常敏感。詩人在柏克萊大學時,就深切感受到「知識人」和「庸眾」的區分:前者(含大學生)為了社會正義的理念而去聲援被剝削的墨西哥葡萄農工,後者(美國一般民眾)卻不懂得疼惜墨國苦力反而想要占小便宜。詩人應該信了這位比較文學者(即,比較文學的學者)的話。

《年輪》1976年版。(圖片提供 / 紀大偉)

雖然〈一九七二〉對於男同性戀朋友的話不置可否,但詩人在1976年寫下的全書後記卻又提及他,一言難盡:「在西雅圖的第一個星期,我終於找到機會和另一個朋友 R.M. 深談。R. M. 是個同性戀者,可是他若不明說,我也不會追問他甚麼是同性戀。他坐在下雪的窗前,用低沉的聲音剖白給我聽,一個彬彬君子,卻被社會壓力逼向陰暗的一角,只因為性向如此,竟產生莫需有的罪惡感,我非常同情他,也敬服他終於找到勇氣在我的面前談他的心情,我欣賞他的真實,表裡如一。」如果詩人在1972年還不知如何接受他的同性戀友人,他在1976年表明他對朋友的敬服與欣賞。

〈一九七二〉中,詩人提及他親見的人之前,還先鋪了哏。他寫,「想到紀德那種人,因性向的趨離,在同性之間尋找精神乃至於肉體的飄搖和淋沐,想到他們說遭受的批判,忽然覺得,所謂『自由』,終於還是有限度的解放。」詩人秉著青年學人對於社會正義的關懷,質問為何有些人享有精神、肉體的自由,有些人卻因為性向不同而得不到。(紀德的奇書《如果麥子不死》生動呈現了紀德和王爾德的同性戀生活。)

而在談述紀德之前,詩人還特別提及《魂斷威尼斯》。「《威尼斯之死》裡尚且有另外一種亙古的帶著罪底烙印的愛戀… 柏拉圖經典裡(按:《饗宴篇》)男性對於男性的沉迷… 只是對一種完整的,絕對的『美』的要求… 神與魔的交替,如何殘忍地吞噬一顆最具知識能力的心靈。」詩人提到認識當代同性戀的關鍵詞:罪惡感,對美的絕對要求,濱臨死滅的天人交戰。這些詞彙預示了邱妙津小說。

書中描寫《威尼斯之死》的片段,這些詞彙預示了邱妙津小說。(圖片提供 / 紀大偉)

詩人提及的《魂斷威尼斯》,可能是指湯馬斯.曼的原著小說,也可能是指1972年威斯康提(Luchino Visconti)導演的同名電影。如今,電影中的馬勒第五號交響曲第四樂章已經是最具同性戀意味的古典音樂片段之一。

我並不認為楊牧這篇散文是台灣同志文學作品。但我看重詩人如何在1970年代漸漸認識了當代的同性戀:文學中浮顯的同性戀「知識」,其重要性不亞於文學作品中同性之間的眼神和擁吻。

回文章列表