一般人熟悉的少年漫畫有著飛揚的速度線、連串的狀聲詞,打不完的N代強者,以及強調勝負對決的情節。但事實上漫畫也有其他類別,比如李鴻欽改編自吳念真電影《多桑》的同名漫畫,它走出一般讀者對漫畫的印象,用看似屬於少年的題材,訴說了成年人才能體會的人生故事。

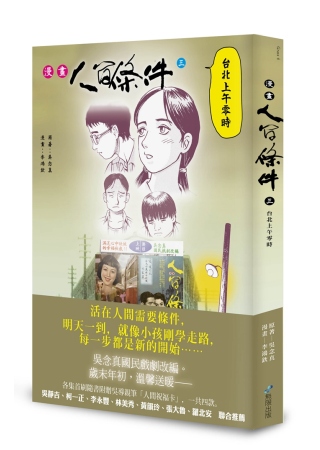

讀者可能很快的猜想,這樣硬派的寫實風格,必然有強烈且清晰的決心在背後,且花了兩年才畫完這部作品,然而李鴻欽說起創作過程,就如《多桑》的畫風般坦率又含蓄,他沒有特別強調什麼使命,只說這次改編壓力很大。「相較於我之前改編吳導的《人間條件》,《多桑》是真實的人生經驗,我無法改太多,但是不改又失去改編的意義,」李鴻欽始終擔心的,是讓讀者覺得兩者沒有區別,「高倉健演的《鐵道員》也有改編成漫畫,成果很棒,但有些人就會覺得好像電影照搬過來。」

為了增添劇情,並忠於真實,李鴻欽的做法是保留電影中最不可刪去的情節,再從吳念真的多場公開演講中,擷取電影裡沒有的故事納入其中,「漫畫有一篇吳導幫人讀信的故事。這是當聽眾問吳導如何踏入編劇這行,他必講的。另外,像是他與多桑去看電影、考上初中時多桑送他鋼筆,也是電影沒有的情節。」

除了內容上的增減,漫畫與電影在表現形式上也有差異,李鴻欽說,「如何傳達『聲音的表情』很困擾我,吳導的電影很強調台詞,每一句都有韻味,特別是你懂台語的話。這是他電影最大的魅力,哪句話的句尾要用什麼字都有講究,像寫詩一樣。所以我畫分鏡時都用台語來思考。」

儘管漫畫有著種種限制,他也提出漫畫能發揮的特色,「我們看電影也許會很順地看過去,但在漫畫中,我如果要讓你的情緒停留在某一格,就可以把它畫大一點,營造停頓效果。」這一方面是漫畫體裁本身的優勢,另一方面也有賴創作者的經營,李鴻欽的作品確實經得起久看,關鍵之一是他對細節的描繪。「我很注重細節,故事就在細節裡。我從小就不愛看少年漫畫,因為東西都太直接,少了細節。所以我畫漫畫光是一格,承載的資訊量就很多。」

他舉了一個例子。「之前聽吳導演講,他很怕面對父親自殺這一段,電影裡處理得很隱諱。我後來聽飾演『多桑』的蔡振南說,多桑自殺前其實考慮得很謹慎,覺得沒有必要這樣活下去。我因此很仔細地處理分鏡,把多桑的動作與手勢都一格格畫下來,用畫面搭配獨白,我覺得這是用漫畫來表現會比較溫柔的部分。」

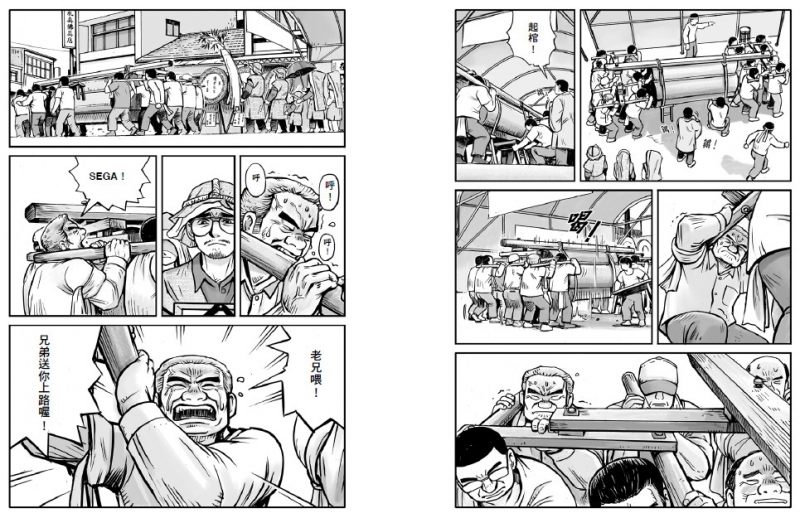

漫畫《多桑》內頁,每一格都充滿細節(圖/大辣出版提供)

李鴻欽特別提到出多桑出殯的情節,「我很喜歡那一段,分鏡畫到想哭!我想以此對比阿燦叔的出殯,這是電影所沒有的。」當多桑年邁的弟兄,拖著孱弱的身軀仍堅持扛起靈柩,李鴻欽漫畫中那種讀者熟悉的男性情誼又躍然紙上。某種程度上,也像是回到了漫畫的表現方式──臉部的特寫、明快的情緒轉折、空間的變換,那是漫畫的語言,「我想更直接強調礦工間的兄弟情感,不是親兄弟,卻是生命共同體,戰友一樣的關係。可能他們早上還一起聊天,下午就有人死於礦災。所以礦工的情緒都很直接。」李鴻欽彷彿在漫長的改編過程後,最終得以深深的吐出一口氣,將所有情緒安放其中。他所描繪的,不僅是多桑,也是那一代從小受日本教育、而後漸漸被歷史遺忘的台灣人。

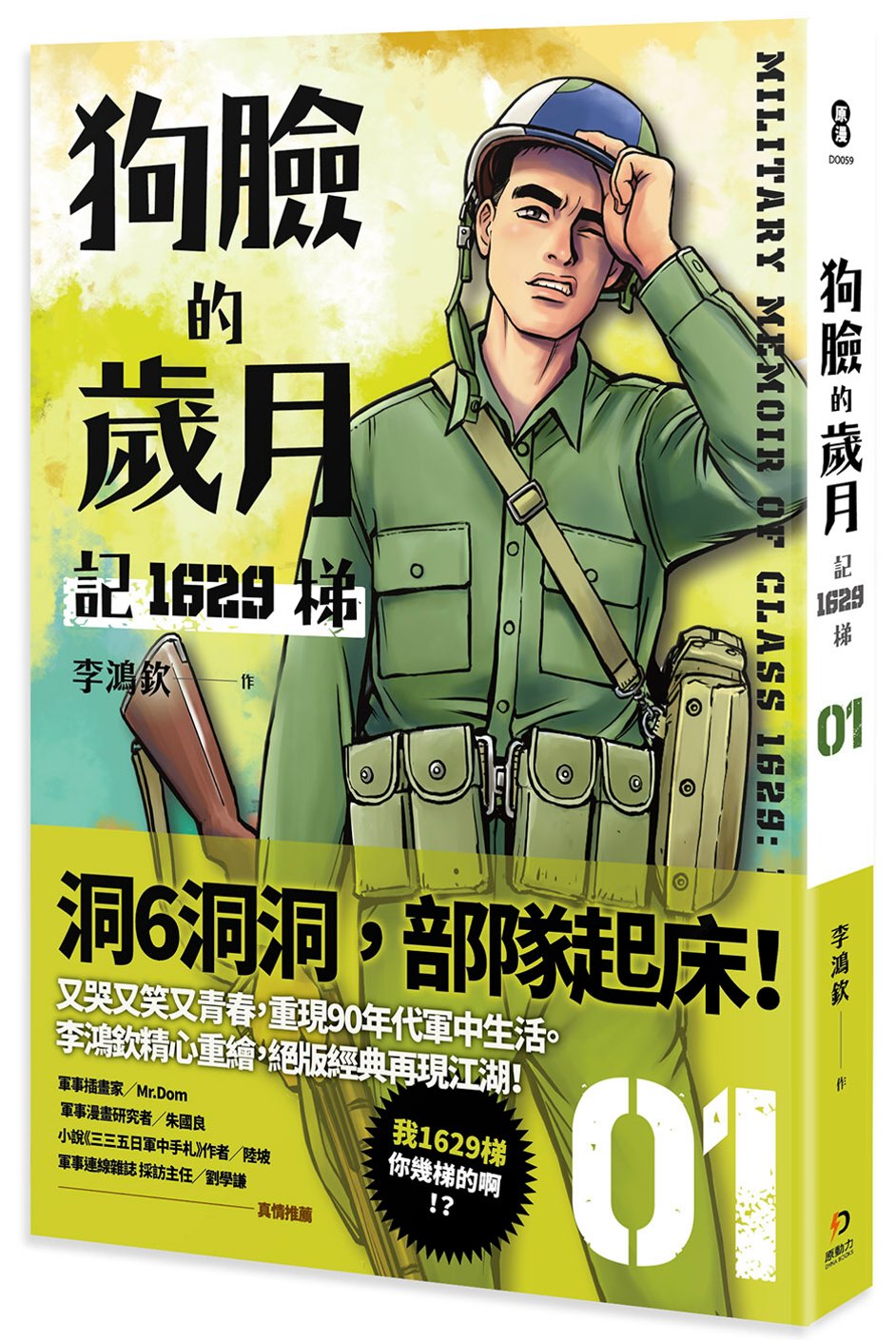

對於大環境,李鴻欽坦言台灣漫畫已是小眾,而自己的風格又算小眾中的小眾。「我的東西不美型。問題就是很小眾,必須要找到知音。」他認為這是個人的選擇,無所謂優劣,台灣漫畫很難超越日本,唯一能區隔的就是「內容」,而重點在場所和語言,「一般台灣漫畫設定都在台北,或很多漫畫家習慣刻意模糊背景,不去強調是哪裡的故事,甚至取個日本筆名。但我就是偏食,就是想畫自己的故事,有真實的場景,像《狗臉的歲月》設定在嘉義,也許讀者會比較少,但很純粹。」

問李鴻欽為何偏愛有如寫實電影的漫畫風格?「你會成為什麼樣的作者,跟你從小喜歡什麼有關,我很愛台灣新電影,他們就是那樣的調調;我也喜歡大友克洋,他的漫畫很強調運鏡,每一格都可以抽出來當電影腳本。我也很喜歡谷口治郎,很想畫出像他那樣的漫畫。」所以,當李鴻欽說:「我可以說我的漫畫誠意十足。」讀者會知道這不僅是謙遜之詞,也是美學的實現,他就是要將人生故事細膩如實地刻在漫畫的碑石之上,而不是讓畫筆飛快地掠過。

而我們總是需要這種悖離於主流聲音的原因是,現實如果是紛雜的,難以一言以蔽之,那描繪現實的工具,不論是文字或漫畫,也應該有著這樣的曖昧與忠實,就像讀者無法說多桑是不是一個純然的好人或壞人,漫畫也不應該只有一種類型。然後真正的善意,或真正的戲劇性,也許就會被發現。最後,李鴻欽說,「你不覺得真實的人生更有戲劇感嗎?」這既是指他的漫畫風格,亦指真實人生,只要我們能夠跨出類型的限制,便得以好好地審視一個時代,好好地審視一個複雜的人。

回文章列表