臺灣民間真相與和解促進會理事長、台大政治系教授黃長玲(攝影/ 汪正翔)

臺灣民間真相與和解促進會理事長、台大政治系教授黃長玲(攝影/ 汪正翔)

「不是都已經補償了,還有什麼要做的嗎?」「國民黨不倒,臺灣不會好。」解嚴將近30年,卻彷彿才過去沒多久,一切都沒有論定,在臺灣提到「轉型正義」,人們的立場往往針鋒相對。另一方面,那也像是真的過了太久,久得我們只剩下鮮明的標籤,而想不起那個時代的細節。

解嚴後,塵封多年的政治受難者故事開始進入人們的視野,激起同情與憤怒。我們記下一個個名字,和他們相遇;但讀完故事回到當下,那些相遇與我們的聯繫又變得模糊。他們還是他們,過去的還是屬於過去,我們很快離開了那充滿不安與懷疑的時代,確認了正義在哪一邊,「無奈的歷史悲劇」或者「徹底清算獨裁者」,答案在模糊之中一下清楚了起來。

關於正義的問題,答案總那麼清楚,清楚得那麼模糊。

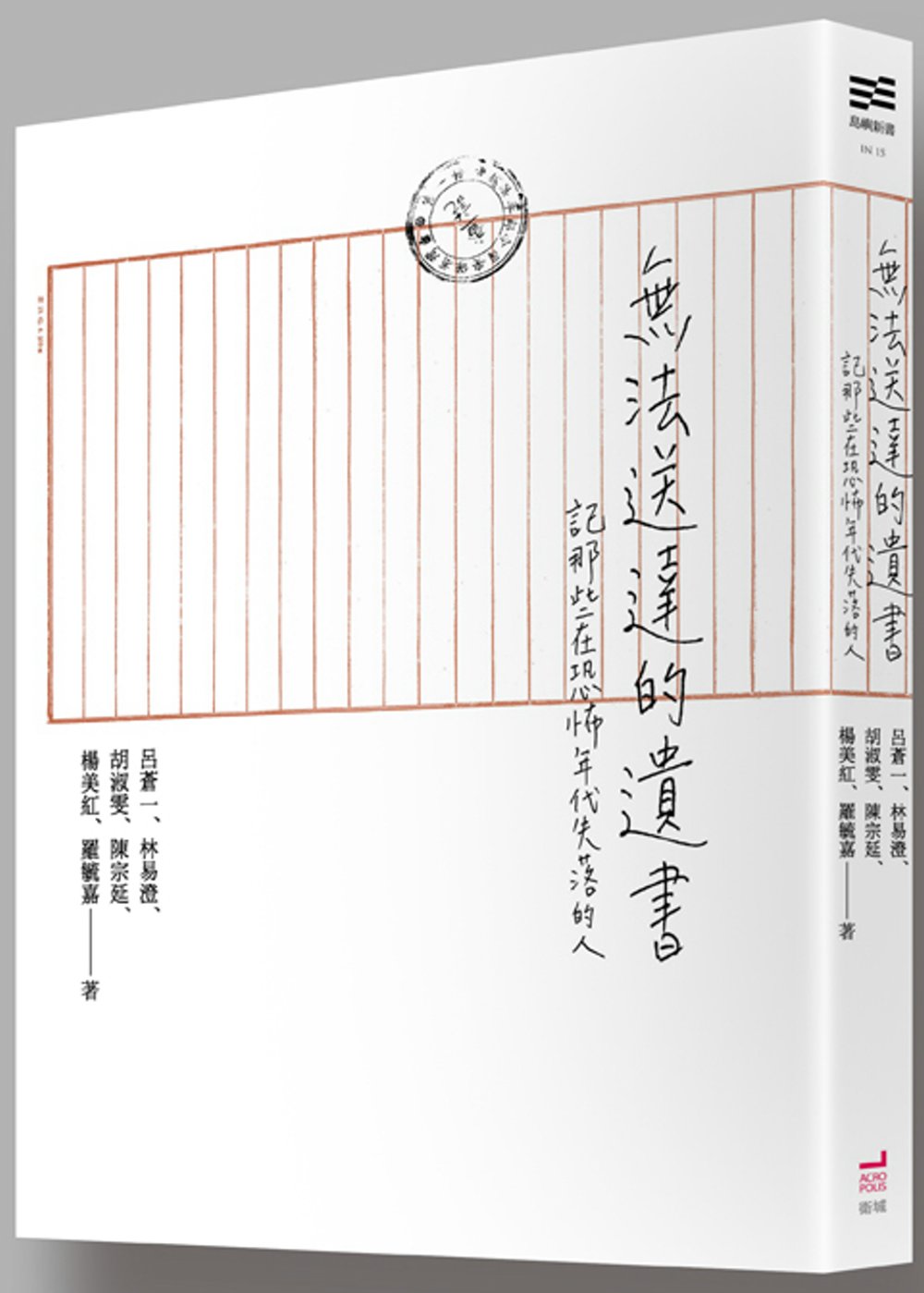

這或許就是《記憶與遺忘的鬥爭:臺灣轉型正義階段報告》的困境與可能之所在。不像《無法送達的遺書》是說給讀者的故事,臺灣民間真相與和解促進會出版的《記憶與遺忘的鬥爭》更像是工具書,總結目前為止轉型正義的工作,如各國比較、口述史檢討、檔案開放、受難者賠償等。書中沒有清楚的結局,只有片段的線索,它要說的故事,還沒有完成。

因為那個故事不只有受難者,也包括加害者、旁觀者,和島嶼上的每個人;不只包括事情是怎麼發生的,也包括知情的、知道一部分的、不知道的人們怎麼經歷這些事;不只包括真相,更包括去認識它跟我們的關係何在,真相才具有意義。這使得這套「階段報告」沒辦法給出一個階段性的回答,但也讓它從最基本的磚瓦開始,試著釐清那個時代的複雜。

像是臺灣民間真相與和解促進會理事長、台大政治系教授黃長玲說的,她很難想像會有讀者從頭到尾一次完整地把三冊看完,但是,每一場新書講座卻總是來了滿滿的人。

「萬惡的國民黨」所不能解決的事

對戒嚴體制的共同記憶,儘管立場分明,卻有著類似的效應:一種記憶無感於政治的壓迫,另一種則聚焦於政治的抗爭,但兩者都不追問生活的細節,然而少了細節,對體制的反省也失去了落腳處。

民主化以來,國家體制處理的主要是228事件,228在很短的時間裡造成重大傷亡,臺灣人毫無心理準備,傷痛很深。白色恐怖則是長期威權統治下的個別加害,一個一個家庭被摧毀,造成更大的隔離跟傷痛,但是對一般人來說並沒有感受到。

黃長玲說,「這幾年出現很多1970、80年代的懷舊文字,但是對壓迫不太著墨,這種鄉愁式的文字,也表現出那時我們對政治的壓迫很無感。比如,民歌對很多人來說是年少時期溫暖的回憶,跟著求學戀愛一起成長。多年後我去聽民歌演唱會,聽完我跟朋友說:那時候的歌聽起來多麼清新有希望,在這之外的社會現實卻無法被呈現。」

帶著希望想像未來的社會,卻不曾感到現實和政治的壓迫──怎麼去理解這樣的人們呢?黃長玲認為,「在民主化之後的體制下,採取一個『覺今是而昨非』的態度是比較容易的,也許用一句『那時候就是無知』便能回答。但那時的人是不是就這麼無知?懷抱希望的人是否也曾想過,要生活在什麼樣的社會裡? 」

長期分裂的政治取向,讓我們在臺灣常用標籤看人,也失去對生活的可能與豐富的認識。黃長玲問,「我們能否做到,不去美化也不只是指責,盡可能對那個時代公平?」後見之明其實並不存在,比起當時的人,我們能做更多的只是現在知道更多了,就用生活的細節抵擋標籤,也用更大的社會現實去質疑生活的侷限。那樣或許更能夠面對光譜兩端之間曖昧的明度,然後詢問在行動與不行動之間的人們,當你站在那裡,你的責任是什麼?

「我有時開玩笑,國民黨的教育很成功,在『萬惡的共產黨』之下,所有的東西變得很簡單;那今天把『萬惡的共產黨』換成『萬惡的國民黨」,好像所有臺灣的事情都很簡單了。」黃長玲強調,「但我們得避免這種單薄的觀點,而是去理解當時的歷史、當時的社會、當時的體制。」

(攝影/ 汪正翔)

(攝影/ 汪正翔)

沒有找出兇手,每個人都因此受苦

阿嘉莎.克莉絲蒂的推理小說《無辜者的試煉》有這樣一個案件:探險家讓青年搭了一程便車,隨後便前往南極。他回到英國才發現,該名青年因為沒有不在場證明,被判決殺害母親,死於獄中。當探險家說明實情,青年的家人卻沒有一絲喜悅,反而陷入苦惱──如果不是品行不良的小兒子殺的,那會是家族中的誰?

簡單直接的答案是最好的。我們也許可以試著忘記具體的人事,將威權體制歸之於獨裁者,當作一切都過去了;但當你放棄面對彼此之間的不安與懷疑,放棄確認到底誰做了哪些事,我們就不可能互相信任。這便是何以《記憶與遺忘的鬥爭》從最嚴格的轉型正義「定義」開始,否則很多東西將會被混在一起,被簡化,使我們無法踏出第一步。

在高中校園舉辦的座談會上,最容易引起共鳴的是戒嚴時期留下的髮禁、服儀規定。有同學問,為什麼不是從戒嚴的「共同記憶」來談轉型正義?對此,黃長玲說明,「國際上用『轉型正義』這個概念,是比較狹窄的,聚焦在威權統治對人權的侵害;在臺灣,這四個字被普遍用在威權體制留下來的習慣,包括學校的制度到原漢不平等,但定義到那麼寬,將很難說清轉型正義是什麼。」

過去對政治案件研究的不足,形成了各種刻板印象,例如常見到這樣的辯護:如果沒有國民黨,臺灣會被中共赤化,也沒有日後的經濟發展,白色恐怖是歷史上的不得不然。黃長玲說,「但研究發現,許多槍決是韓戰爆發後、國民黨政權相對穩固時下令的,它並沒有因為危機不再迫切而變得比較溫和開放。我們透過最基本的人權案件的整理,便得以檢視當權力不受限制時,它做了哪些事?」

與此同時,許多受害者也才得以認識自己的歷史位置,並且開口。政治案件中,外省籍占了四成,遠超出人口的比例,這使我們不再只從族群角度去認識白色恐怖,認為只是外來政權壓迫本省人。黃長玲的父親來自山東,她說,「澎湖731案是山東人永遠的痛,有個朋友認識30年了,從來沒有提過。有天我在email上順帶寫到省籍的比例,朋友馬上回信說:『我家裡也是。』」

案件事實的重建與整理,使得刻板印象得以打破,各種立場不再無所交集,而有了機會──也將不得不──去面對彼此。黃長玲說,「我常常想起克莉絲蒂小說裡的話:沒有找出兇手,所有人都因此受苦,每個人都被同等的懷疑。釐清責任對大家都有幫助。」

我們從沒有真正的機會去問

把轉型正義的範圍收到人權侵害,便不易連結一般人的記憶;將整個戒嚴時期的統治作為課題,又難以做出知識上有效的討論。在認識白色恐怖的兩難之中,《記憶與遺忘的鬥爭》隱隱指向一條路:這個兩難其實是一個過程,我們必須從嚴格的定義出發,同時記得這只是起點。

儘管新書的出版是因雜事太多、資源太少才拖到今天,但作為「階段性」報告,卻也凸顯出這轉折:總結在個別政治案件上的研究之後,走向對整個戒嚴體制的思考。白色恐怖時期,國家暴力「官僚化」、「日常化」的特點,有待從這些案件出發,進一步叩問社會的共同記憶。

書中,中研院法律所副研究員黃丞儀的文章〈戒嚴時期法律體制的未解難題與責任追究〉展現了極好的嘗試:如果正義原則並不放諸四海,如何說戒嚴時期的惡法不是有效的法律?他的回答是:黨國體制的法律和機制違反了最低限度的自然法,破壞法律適用的公平性,法律被貶低為政黨排除異己的手段,進而侵蝕法治國家的核心意義。1991年大法官對《動員戡亂時期國家安全法》釋憲──宣告軍事審判案件確定者,解嚴後不得上訴或抗告。黃長玲說,「這便是以『法的安定性』為名,封閉了重新檢視戒嚴時期法律的空間,結果只是成全了『不法的安定性』。」

戒嚴統治的面貌,既包括現代國家的法治外衣,也包括威權國家的暴力侵害,而被統治的人們有著雙重乃至多重的記憶。於是,當談及《國安法》第九條,黃長玲說的既是「分裂」的共同記憶,也是「失去討論機會」的共同記憶。

她分析,戒嚴下並不是沒有法律,但只是rule by law,維持統治穩定;在民主國家,rule of law則有著積極性,要維護人的自由平等尊嚴。「當年的釋憲,讓我們失去分辨兩者的機會,也沒能共同體會到:憲法是人民跟政府簽訂的契約,政府應保護人民的權利,過去40年被摧毀的,今天必須還給人民。我們從來沒有一個真正的機會去面對,中華民國憲法的價值是怎麼被摧毀的。只是說:『喔,現在解嚴了、民主化了,我們有憲法增修條文。』」

(攝影/ 汪正翔)

(攝影/ 汪正翔)

黃長玲說,「在那個失去的機會中,將有人跳出來,說你按照法律判我,但這法律並不合理,也將有體制一方的人跳出來,維護法的安定性。這樣社會就有機會聽到各種觀點,有機會去思考法律或國家體制和個人的關係。」在那個沒有發生的討論中,不僅指出國家暴力在哪裡,也讓這種統治的複雜性被討論、被聽見,然後讓人民選擇自己要的道路。

一個邀請

這樣,到了尾聲,我發覺筆記上草擬的第一個問題其實問得並不完整:「對政治學者來說,總會覺得在解嚴初期我們錯過了某個時刻,但就歷史學的角度來看,時間越久越少利害衝突,更可能客觀地面對過去。你怎麼看?」透過訪談,我們得到的答案或許是,今天我們有了機會打開塵封的檔案,傾聽一度禁錮的口述,然而那些事情並沒有隨著時間變成客觀的過去,那個時刻一直都還在等待開始,那故事一直都還在等待完成。

那也像是黃長玲不是結論的結論:「就『絕對的標準』來說,這本書可能永遠也沒有出版的一天,會一直想還缺什麼、還沒有做什麼。」但是這本書更接近一個邀請,讓沒有發生過的討論發生。「越來越多的年輕人發覺自己家族長輩曾經牽涉到政治案件,或許有一天也會有年輕人發現父親是在體制的那一方,甚至願意告訴我們背後的事,那麼,欠缺的這一塊就有可能補足。」

聽著她謙遜卻不失堅定的聲音,腦中不禁浮現這樣的景象,很多年後,我們也會像從今天看著解嚴初期嘆息一樣,看著《記憶與遺忘的鬥爭》出版之後的種種,不同的是我們想著,那時有去做這些事,真是太好了。

回文章列表