小宇是我的第一個偶像。

我在十三歲那年認識他,在那之前,當然也有其他崇拜的對象──國語流行歌手、香港來的電影明星、週六晚間的綜藝節目主持人,或是兄弟象隊的第三棒。都是一些平日生活中不會接觸到的人物,感覺離自己比較遠。

因家住南部,如《週末派》、《TV新秀爭霸戰》那些每週收看的電視節目,無法去現場參加錄影。小虎隊的貨櫃巡迴演唱會也忘了什麼原因沒去,頂多是兄弟象來台南棒球場和統一獅比賽時可到場加油,不過我和打擊者之間,仍隔著本壘板到外野看台區那樣長的距離。

可以說小學階段,我的偶像都是光鮮亮麗而遙不可及的,與自己每天面對的真實世界不會產生太大的關係。

小宇在國一下學期轉學到隔壁班,立刻在我們這屆的男生與女生班都引起了騷動。消息(有時是錯誤的消息)傳得很快,大家在掃地時間竊竊私語著:

「聽說是台北下來的喔!獨生子,家裡很有錢。」男生帶著忌妒的口吻。

「好高、好帥,又會打籃球!」女生使用仰慕的語調。

我們當時如何變熟的,細節已經模糊了,總之他轉學過來不久我們開始稱兄道弟,而他很快就成了校園裡的風雲人物。

我和小宇周圍繞著一票喜歡打球的哥兒們,大夥自稱夢幻隊,他自封夢幻隊隊長,絕技是上籃時一定得左扭右扭再拉竿打板,即使前方完全沒人防守也不願意完成一個簡單的單手上籃。簡言之,打球就是要帥,更放大一點來說,事物的觀賞性與實用性一樣重要。

他比我高個兩公分,身材像一根剛削好的竹竿,戴著一付大框眼鏡,蒼白的臉上總有幾顆剛冒出來的青春痘,不是日本漫畫裡那種王子型的帥哥,卻天生領袖氣質,有自己獨到的魅力。無論騎單車、打球或放學後到電動玩具間打機台的 NBA Jam(可以從中場起跳灌籃的那款瘋狂遊戲),他的嘴巴永遠停不下來,喋喋不休地虧他身邊的朋友,同時不忘挖苦自己。

他很洋派,許久後我才體悟到那是所謂的 dry humor。

國三重新分班,暑假尾聲我到教務處前看公告,在新的班級分配表上看見他和我編在同一班。站在長長的走廊邊,一種心願成真的感受油然而生,那時我才曉得,原來自己對這份友誼是這麼在意。

我們終於同班了,他剛好就坐我隔壁,兩人相處的時間更長,從早到晚幾乎形影不離。我在各方面受他的影響更深,開始模仿他說話和思考的方式,甚至筆跡。也是從國三起,我會去他的房間鬼混,那無疑是友情升級的象徵。

小宇家離我家走路只需五分鐘,他的房間基本上就是一個文藝青年(這個字在 1994 年還算正面的字眼)的庇護所:這裡堆了一堆藝術電影與 NBA 明星賽的錄影帶,那裡疊了一疊西洋另類音樂的 CD,書架上躺著幾本村上龍與村上春樹的小說。他那本《挪威的森林》甚至不是時報的譯本,比那還要更早。

國三課業繁重,每次補完習的空檔到他那邊泡個幾小時,都覺得時間飛快。

我會坐在地上看他的書,如《球迷唐諾看球》、萬象出版社的《音樂文字》;聽他的音樂,如 The Cranberries 的《Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?》。他會側躺在沙發上對著電視機打 Sega 的電動,桌上擺著幾瓶喝到一半的可樂。興致來了我們會討論最新一集的《談笑書聲》,爭論是張大春講得好,還是楊照有理──真希望我們中間也能擺上一只沙漏。

雖有共同的興趣,或者說「我被他開發出了共同的興趣」,我們本質上卻是很不一樣的人。

他的衣服偶爾會有一股淡淡的菸味,但從沒在我面前抽過菸,神祕得很。隨著相處時間變多,我反而覺察到我們心靈深處的距離,很難開誠布公地深聊什麼。特別是他的家庭,他的父母在做什麼我一概不清楚,去了他家那麼多次,印象中只見過媽媽一兩回,從沒與爸爸打過照面。

還有,他究竟是從哪裡知道這些東西的?這些騷亂而讓人著迷的音樂、電影、書,他知識的源頭到底在哪?我從未過問。

超齡的早熟心智,讓他在某些時刻顯得難以親近。國中畢業以前,我最好的死黨對我來說,仍是一個謎樣的少年。

小宇的身體不太好,國三下學期常常請病假,連續好多天沒來是常有的事。我漸漸明白他也許不只是感冒或者發燒,是他根本厭惡學校這樣的地方,厭惡升學主義下一個個被教成笨蛋的同學,厭惡只因為差了幾分便拾起籐條把學生的屁股打得皮開肉綻的惡質老師。

他厭惡我們的青春就這樣被消磨殆盡。

聯考放榜,我上了第一志願,他的成績奇慘無比,去讀一所社區附近的私校。高中後我交了一批新的朋友,每個都有宏大的志願,立志考上北部最好的大學,小宇對我的重要性卻有增無減,似乎只有和他在一起的時候,我才像一個真實的人,我的十六七歲才算有好好活著。

我們夢幻隊成員分散各所高校仍常相約打球,我仍三天兩頭往他房間跑去,翻他訂閱的《影響》和《非古典》雜誌,聽他剛買的 Blur 專輯《Parklife》,看他從 MTV 頻道側錄的《The Real World》、從 Sun Movie 電影台側錄的《愛在黎明破曉時》。

我清楚知道,啟蒙的那扇窗已經被打開了,唯有緊跟著他,才有機會望見更絢爛的風景。

1996 年 11 月的某天,小宇在放學後騎著摩托車到學校側門接我,我們身上都穿著制服,上衣都沒扎進褲頭。那天是我一星期內唯一不用補習的晚上,高三開學後我們碰面的次數急遽減少,我前兩年太混了,再不拚就要去蹲重考班,那可是糟糕透頂的事。

他已經滿了十八歲,騎在路上不用再躲警察,氣定神閒地把我載到國花戲院門口,自己騎到民權路的騎樓下停車。我向票口買了兩張電影票,和零食部的阿姨買些飲料和爆米花。當我們進到放映廳時,裡面一個人都沒有,小宇選了中間那排最中間的位置,我在他旁邊坐下。

放映廳就像我們私人電影院似的,直到預告片尾聲,才見另一對姍姍來遲的男生嘻嘻哈哈地走進來,在左前方入座。仔細一看,是老外,八成是成大的交換學生。他們一坐下就把啤酒拉環拉開,唏哩呼嚕喝了起來。

然後正片開始了,整個放映廳就我們四個人。

起先是一陣急促的腳步聲從耳朵後面傳來,愈跑愈近,也愈跑愈快,彷彿有人拉開放映廳的門,把亡命之徒放了進來。他一路衝向我們眼前由黑轉亮的大銀幕,活力四射的小鼓、貝斯與吉他也同步敲響,兩名長相猥瑣的平頭男正在大街上狂奔,邊跑邊掉東西,同時配上這段旁白:

Choose life. Choose a job. Choose a career. Choose a family. Choose a fucking big television. Choose washing machines, cars, compact disc players and electrical tin openers……

Choose your friends…… Choose DIY and wondering who the fuck you are on Sunday morning. Choose sitting on that couch watching mind-numbing, spirit-crushing game shows, stuffing fucking junk food into your mouth……

Choose your future. Choose life.

等等,他真的是「這樣說」的嗎?

即使有中文字幕輔助,那英文的腔調好重,我實在聽不太懂(甚至懷疑那究竟是不是英文);再者,我過去怎麼從沒想過這些事?以當時的成長經驗來說,我的人生幾乎全是單選題,少有複選的權力。就讀哪所國小、國中,全是父母安排好的。讀書,只是為了考上第一志願,那之後呢?

更悲慘的,依主角的說法,無論單選、複選甚至消極地不去選擇,人的下場無非就是「最後整個人腐爛到底,在悲慘的家裡生一堆自私的混蛋小孩煩死自己。」

靠!他好像就在說我,我就是那個自私的混蛋小孩。

影片開頭的那首搖滾歌曲進行到此,主唱用欠揍的語調唱起歌詞,小宇聽了兩句,側著臉對我說:「喔,是 Iggy Pop 的〈Lust For Life〉, 下次借你。」主角接著躺下來,以靈魂出竅的表情在一間破爛的屋子裡施打海洛因,那是他遠離發霉酸臭的現實生活,逃逸到外太空的藉口。

那部目眩神馳的電影正是《猜火車》,事發在 80 年代經濟蕭條的愛丁堡;而懶蛋、變態男、卑比、屎霸、湯米是那群街頭無賴的名字。

飾演他們的是一票二十出頭的年輕演員,年齡其實沒大我們多少,每人都嚼著一口濃重的蘇格蘭腔,聽得我耳壓直線上升。之前看報紙介紹,主角叫伊旺‧麥奎格(這哪門鬼名字),留著性感的平頭,穿緊身T恤、超緊牛仔褲和泛黃的 Converse 高筒帆布鞋,渾身叛逆的騷勁,就連下巴的那道凹痕裡似乎都藏有不可告人的祕密。

高度風格化的影像,黑色喜劇般的笑點,《猜火車》把那群廢業青年的貧血人生拍得既空虛又亢奮、既墮落又歡愉、既麻痺又敏感、既退化又前衛。他們用鄙俗的言語和暴力姿態嘲笑中產階級,內心卻想望著那種生活,價值錯亂下,一個個成了精神狀態有問題的邊緣人,以挑戰社會的道德禁忌為樂,以此證明自己存在的意義。

我崇尚那種貧窮虛無的生活方式嗎?當然不,我想過好的日子。電影再怎麼刺激,我還保有理智與清醒。

但我隱隱察覺到一些線索:有些事情,不一定要照著體制教你的去想、去做、去遵循,不妨保留一絲彈性。同時深刻感受到性、藥物、搖滾樂,這三者微妙的關係。

那應該是我初次在大銀幕上看到同齡女孩的全身裸體,女主角 Diane,讓人無法抗拒的酷女孩類型。說來有點難為情,曾經一段時間,她是我(猜想也是許多 90 年代青年)的性幻想對象。在床上的一絲不掛,上學前漂亮的女子高校制服,都把我鬱積的荷爾蒙從身體內部往外掐了出來。

尤其她和伊旺‧麥奎格做愛那幕,搭配 1978 年世界盃的畫面(那恰好是我和小宇的出生年份),當蘇格蘭隊長 Archie Gemmill 對荷蘭隊踢入關鍵進球的那刻,劇中人同步高潮了,我們被壓抑的青春也劃破濕熱的空氣,一起被射了進去。

對了,當然還有那些酷炫得一塌糊塗的音樂。

性交的時候、在俱樂部喝酒的時候、用藥的時候、藥退的時候、嗨到狂喜的時候、down 到谷底的時候,不同情境襯著不同性格的曲子──Sleeper、Elastica、Pulp、Blur、Primal Scream、New Order、Leftfield,全是我們超愛的 Britpop 與電子舞曲。

冷不防還會來上幾首老屁股的經典名曲,如海洛因過量時配上 Lou Reed 的〈Perfect Day〉。而伊旺‧麥奎格在蘇格蘭最噁心的廁所鑽進馬桶去找兩顆肛門鴉片拴劑時,他一邊在海洋深處游泳,放映廳的喇叭一邊響起 Brian Eno 的〈Deep Blue Day〉。

奇詭的視覺加上聽覺,我的感官被解放了。可以說,那是我的第一次迷幻體驗。

回到戲院一樓,我們像剛歷經了一場震撼教育,興奮討論著 Underworld 的片尾曲,並約定未來有機會要一起去倫敦,就像劇中人那樣。

隔年我北上讀大學,小宇到一個偏僻的鄉鎮讀技術學院,也在地方電台主持一個叫《小綠洲》的搖滾節目。我是名義上的共同主持人,每次寒暑假回南部,會到錄音間和他一次錄上許多集存檔,如此維持了兩年多。

我在台北的日子,他偶爾會寫封信或寄張卡片交代近況,或在奇怪的時間用公用電話打電話過來,總是匆匆沒講幾句就掛斷。我知道他有話想說,卻不知從何說起,沉默的分秒裡,我聽得見冷風往電話筒吹,聽得見省道上沙石車呼嘯而過的聲音,聽得見他的鬱悶。

大二暑假,我們約好在倫敦會合,當我真的抵達倫敦,卻收到他的電子郵件,說自己因故無法前來,要我好好享受音樂祭。

前夜祭的晚上,我獨自闖入一場歡迎 Party,台上的 DJ 把《猜火車》原聲帶裡的歌全播了一輪。我和陌生人喝酒跳著舞,腦袋不時想起小宇在籃球場上意氣風發的樣子,想起他的房間,每一張借過我的 CD,錄給我的 mixtape。

沒有他帶我進入那個世界,我當時不會站在那頂帳篷裡。而我也不會是現在的我。

兩人上次見面已經好多年前,久到我想不起確切的年份,遠到我現在的朋友中已無人聽我談論過他。不同的命運,好像把彼此的世界愈推愈遠了,但我一直記得電影中有一句台詞 ──He had a great lust for life.

(他曾經擁有對美好生命的渴望)

但願如今的我們,都選擇了自己想要的人生。

陳德政

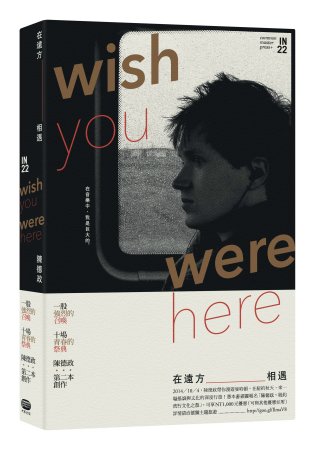

寫字的人,聽些音樂,看些電影,讀點書,走過幾個地方。有個部落格叫「音速青春」,有本書叫《給所有明日的聚會》,最新作品為《在遠方相遇》。

回文章列表