(攝影/蕭如君)

侯文詠總之是個醫生。

這麼說或許奇怪,畢竟侯文詠已離開白色巨塔甚久。如今的他,多以作家之頭銜先於醫者;近十年的作品,小說也好,散文也罷,早已淡了與醫相關的色彩。甚至,無論侯文詠在文字中提過多少自己早期的醫學生涯,對更年輕一輩的讀者來說,可能都很難記得,眼前這位談笑風生的創作者,一度有過披著白袍的形象。

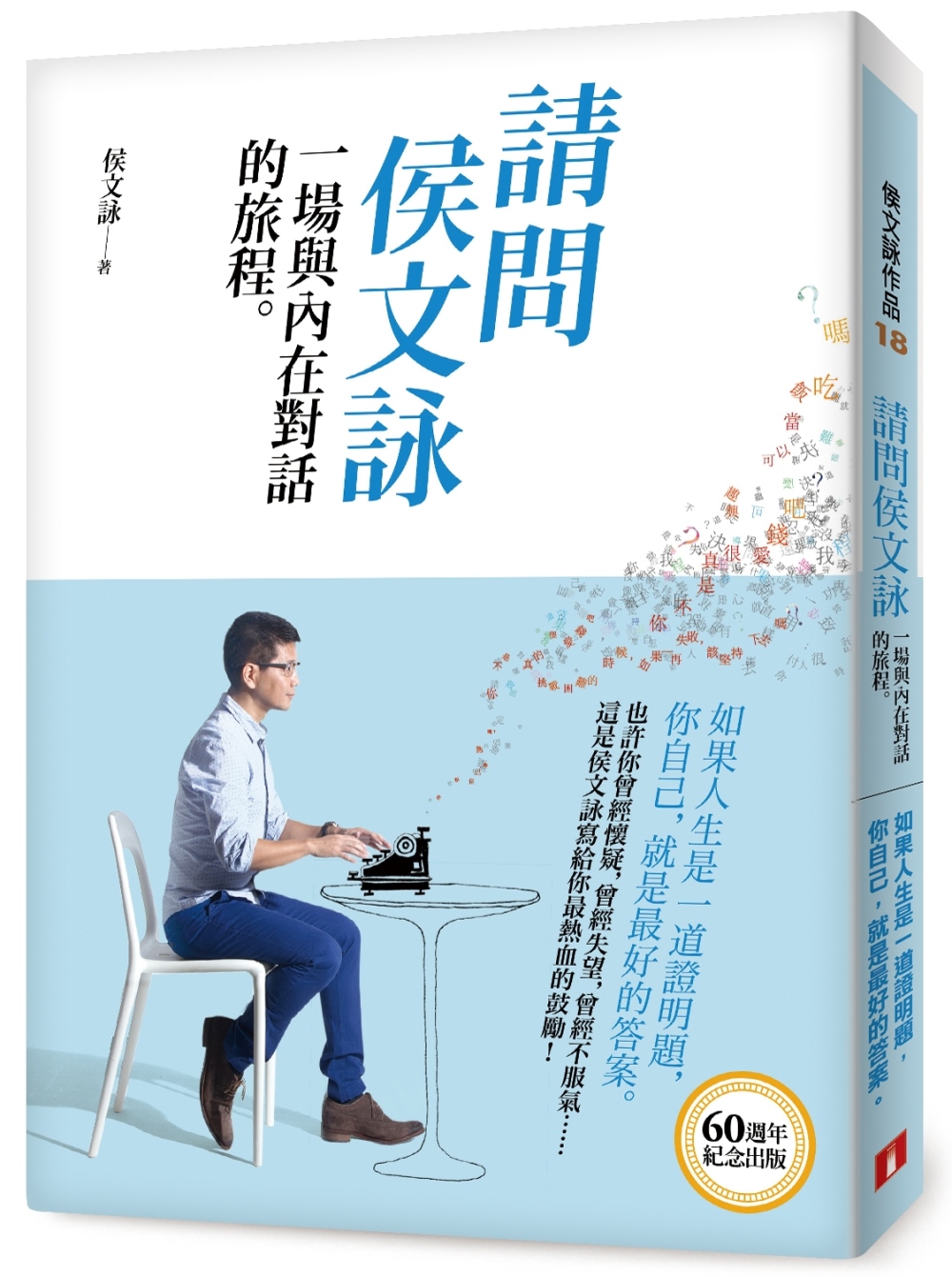

然他在此次最新作品《請問侯文詠:一場與內在對話的旅程》中,以作家身分,負擔著回覆讀者提問的解答人時,好似那個退居深處的醫者角色再度甦醒,不斷發揮望聞問切的功力,試著為各式各樣的生命疑慮寫下一張張處方箋。處方箋裡的內容,不只是他的思考與他的觀察,還有更多他自己走過的路,與經歷過的旅程。

「其實這樣區分很有趣。我猜想我有一種能力是從讀文學書來的。」侯文詠講起很久很久以前的自己,那也是他在新書中回覆的其中一個問題:「很多人覺得這個時代讀文學書對前途沒有幫助。我從小到大讀文學書,也不是要對前途有幫助,只是我喜歡。」讀文學書總讓侯文詠得以進入更多遠方的情感與思緒,「能夠『碰觸到別人的內心世界』這件事,對我來說很迷人。」長期遊走在眾多古今中外豐富的他人之心,間接使侯文詠宛如鍛鍊出讀心術,「我好像比較聽得懂人家在講什麼、想問什麼。那個『懂』不只表面上的意思,可能還會多猜到這句話背後藏著的一點點內心、一點點情感。」於是他給的答案總不限於問題自身,還回應了更多未竟之語。「與其說我在給答案,不如說我在和大家一起想事情。」

明明是在回答別人的問題,為什麼是內在對話?「因為所有的答案都會回到自己。你得先對自己講,講通了才行。」換個方式來看,這些也都是曾經困住侯文詠的疑問,「而我從一開始碰到這些問題到現在,可能又多想了二、三十年。這些年來,我是不是想出了什麼?」於是他不只在回答讀者,更是在回答自己。

「但很多問題始終沒有真的答案。」即便到了知天命的年紀,侯文詠依舊比周遭任何人更愛問問題,「我的問題比誰都多,答不了的也很多。只好揹著一身的問題和一身的疑惑,跑步時還同時帶著很多傷,就這樣繼續下去。好慘喔。」他半開玩笑地哀嚎,隨即忍不住笑了起來。

「可是你會發現,有這樣的人生比較好。」生命的疑惑不是考卷的試題,並非每個括弧都能填入正確答案。「寫這本書時,我發展到一半便卡住無法回答的問題,遠比寫得出來的要多。」在重看那些暫且擱置的「餘稿」時,侯文詠彷彿看見一個個蒙塵的種子。「如果容許這些疑惑再放上一段時間,它們可能都是最棒的。」假以時日,種子會萌發,會生長。「當下生命裡最好的作品,可能是那些有待回答的、尚未回答與未能回答的問號。」若你願意背負,願意用自己的身心時空去交換,或許能讓這些問號,醞釀成一顆顆美麗的星星。「不要害怕。為什麼一定要把心裡的問題都清乾淨呢?留著問題,讓它可以慢慢地養,慢慢地發芽。」不要像學校考試那樣,只肯給自己一小時的答題時間。「我就是這樣把自己養成一個作家的。」他笑著說。

「為什麼一定要把心裡的問題都清乾淨呢?留著問題,讓它可以慢慢發芽」(攝影/蕭如君)

那,不以作家為志願的人,也要養著問題嗎?「當然要啊。」侯文詠一臉理所當然。許多人選擇無視眼前問題的戳刺,說是不要淨想這些自找麻煩的事,當下只要玩樂開心就好。「這些都是絕望的人。你把問題丟在一邊,總有一天它們還是會回來。」人生不是你可以把所有的問題都扔掉,等著一輩子自動告終。「不可能。人生從來不是一個 easy question。」願意自找麻煩地養著問題的人,在侯文詠的認定裡,反而是樂觀的人。「因為他相信生命可以有更好的未來,是這樣的力量,推著這些發問者得以繼續。」

所以就這麼一路問下去,像自己手癢打上一個又一個的結,再一個一個慢慢解開。「有時候,遇到某個豁然開朗的瞬間,搞不好一個問題就解決了,還連帶三、四個問題一起。你的人生會變得再開闊一點,日子也再過得好一點。」

沒事將別人的人生攬在身上,對作家的書寫純粹當然有所影響。但侯文詠總不免回想從小母親老是嫌他做事太超過──當學生也超過,當醫生也超過,現在連當作家也超過,簡直雞婆得無以復加。「但我覺得這樣的超過是滿好的一件事。」即使他常常為了這些作家範圍以外的事讓自己忙到將寫作擱在一旁,也無所謂。

「我當然可以不管讀者有些什麼疑問,只寫我想寫的小說散文就好。但我更擔心,如果我現在不做這件事,那種身為作家的、很深層的,讓自己對這個工作保持熱情的原始力量,就不見了。」不論只是單純地無法見死不救,或者是為了維持自己對寫作的熱度,對侯文詠而言,他雖已不是來一命救一命的醫生,卻更願意、也更相信他能透過文字,給予更多人支撐的力量。

回文章列表