何式凝,一名嬌小靈動的女子,自覺而機敏地穿越俗世目光,高吟性愛之歌,打破舊時典型。

擔任香港大學社會工作及社會行政學系副教授的她,現齡56歲,儘管曾歷經疾病苦痛,不免憂懼孤獨終老,仍選擇抗拒婚姻的誘惑,擁抱浪漫之愛,並竭力探索女性情慾與多元關係,過好獨身的每一天。

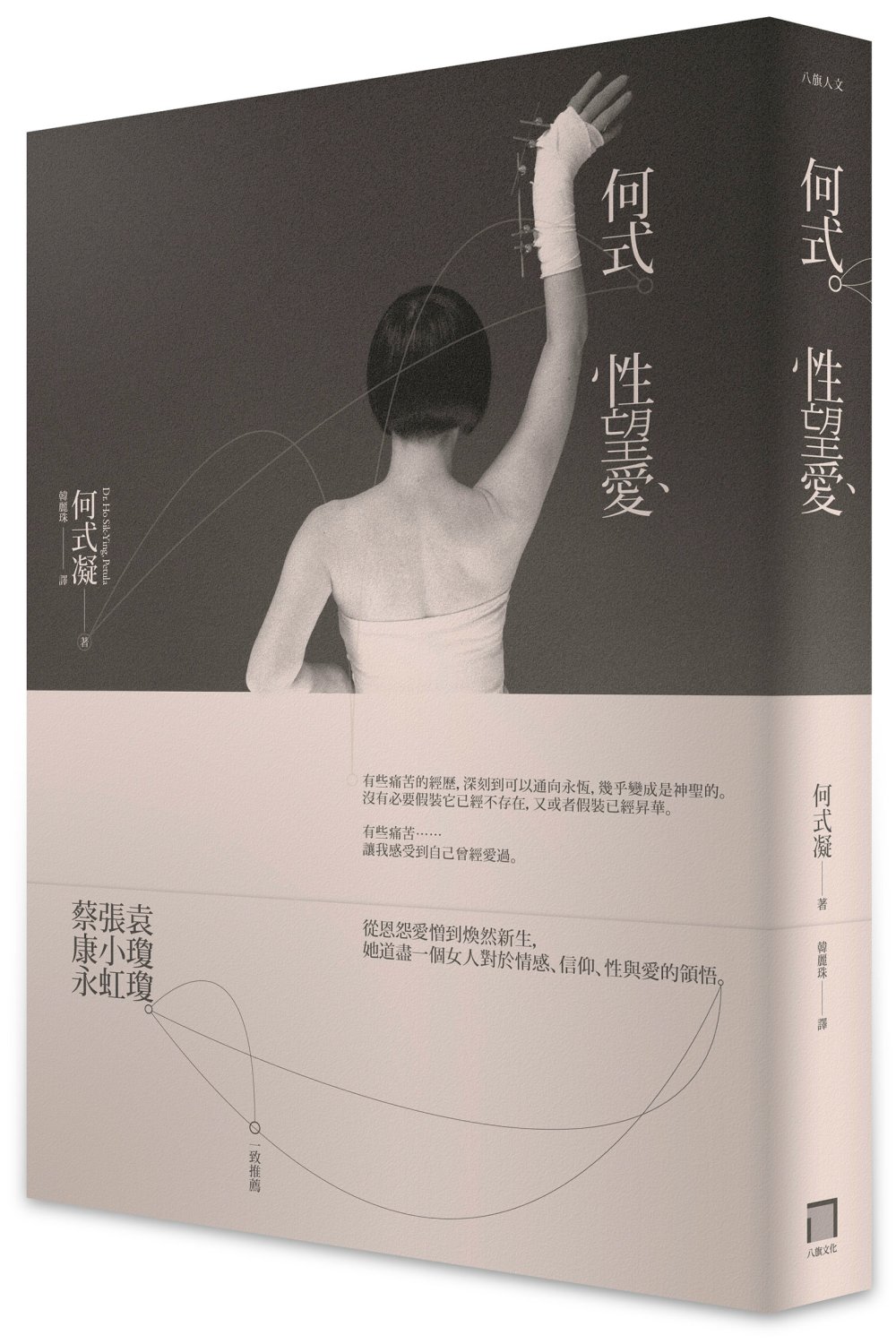

在自傳《何式性望愛》中,何式凝不遮掩地談及個人私生活與其所表彰的理念,書中收錄十來幀她不同時期的照片,俏麗的鮑伯頭儼然成了個人招牌,然而採訪這天,她卻扎起頭髮,濃密的瀏海也梳向一側。佔領運動前,何式凝一貫以鮑伯頭現身,「因為我不願意人家看到我的皺紋,我覺得這髮型很少女、很年輕、很溫柔、很可愛。」她直言不諱。後來,佔領運動爆發,她要到添馬公園講書,擔心瀏海經風一吹就亂,常得不時撥弄調整,「我為什麼要這樣?為什麼常常顧著頭髮?明明是一個室外講座,我已經很緊張了,為什麼還要把精神放到這個地方?」於是,她決定接受前額上的皺紋,心一橫,把瀏海梳往一邊。

不僅如此,她還去紋了眼線。

今年6月,中國國務院發表《「一國兩制」在香港特別行政區的實踐》白皮書,意謂著2017真普選已是妄想,當下,何式凝就有體認,自己的生活要有一種改變,需要簡單一點。彼時她正在前往英國參加學術會議的途中,返港後,二話不說,立即將此醞釀多時的念頭付諸實行,就是不想再多花時間化妝。言及此,何式凝湊上前來,要我們評斷效果如何。她說,佔中期間,時而睡在帳篷內,一回清晨在洗手間碰到友人,對方問,「怎麼妳好像化了妝?」她便欣喜地說,「因為我的眼線,你看,畫得很好啊!」接下來,她還打算去紋眉,待儀容打理妥貼後,她就可以乾乾淨淨、神清氣爽地去面對眼前的挑戰。

對何式凝而言,正因為身體如此關鍵,儀表形同一條細細的釣線牽動著內在心緒,身處亂世,她尤其不願多費心,能簡化的就簡化。居處環境亦如是,她從大宅搬到小屋,將傢俱送人,過起清簡的日子。而她的起心動念,並不同於時下對「簡單生活」的歌詠──提倡有機飲食、舒適衣著,講究心靈平安,以達致與他人之間的和諧關係;對何式凝來說,當然要吃得好、穿得亮麗,但那恰恰是為了讓心騰出空間去關切其他更值憂勞之事,令她得以承受痛苦、莫忘痛苦,「因為我知道我要面對的是我的過去、現今感情的某一種壓力、香港沒有一個好的將來的痛苦,必須去應付常理世界不容許的感情,一個黑暗的時代,一個以前未曾遇過的景況。」

《何式性望愛》初稿寫於2007年,當時何式凝年屆50,對前路心生恐懼。因申請上亞洲領袖學人計畫,得以前往日本進行文化交流,千頭萬緒的她,帶著vacation(休假)、marriage(婚姻)、sex(性)、illness(疾病)、dwelling(寓所)、big institution(大機構)這六個關鍵詞一起上路,決意好好反芻過往。其中,尤以她跟同志男友的一段感情最為至關重要,這段關係仿若紋身一般,深刻了她對身體與情慾的關注。

在香港,性愛教育同樣匱乏,戀愛、婚姻和性猶如鐵三角,是以何式凝做的研究多是關於如何跳脫此框架。她曾跟一位男同志糾纏二十年,有過的最親密身體接觸竟只是牽手;往後她又投入一段長達十年的關係,對方卻是有婦之夫。何式凝不惜以身試法,探測關係裡的不同可能。

她的摯友黃耀明表示,出櫃後,不過因為「多說了一句」,卻多了很多能量,活得比較舒坦,一如她為何要昭告大眾她的男友是已婚人士,「其實沒什麼,就是我生活的一部分,讓人家知道不是不可以說,雖然我說出來給基督徒罵,有些人也認為很不道德,但很多人都是如此,只是沒說出來。我說出來,坦白一點,其他人可以找到一種認同與共鳴。」

不斷質疑婚姻制度的何式凝,始終保持單身,2001年她赴哈佛大學任訪問學者時,結識台灣學者張小虹,少見有人如她一般歌頌獨身的美好,許多人雖亦稱揚,但多帶有潛台詞「如果沒找到,那就算了吧」,將獨身視為second best(第二好),她卻質疑,何以是second best,而非first choice(首選)?

何式凝說,她並非奉行獨身主義,而是習慣這樣的生活方式,得以擁有很多自由,儘管也仍期望男友陪伴,有機會一道出遊,但已不再羨慕已婚者有人在家等待,「每個人應該都有自己要做的事,現在是我們的黃金時代,好不容易才來到這個階段,能做得最多,一定要開心地去做自己想做的事。」每天一起床,她總是萬分期待這全新的一天,因為又有那麼多事情在眼前鋪展開來。但也非全然沒有缺憾,她有時會尋思,自己的命格是什麼?為什麼得到的愛情有些古怪,彷彿很好,卻又帶著巨大遺憾?如果對方能給她多一些時間、住得再近一點,會不會就好了?

正因做不到完全的豁達,所以不曾間歇地為自己的命運找一個解釋,就像她在《何式性望愛》中寫道:「或許,像我和達這樣,發展一些關於另類親密和僭越邊界的概念架構,只是看起來與眾不同,同時能把我們個人的失敗調校成為一種生活方式。」

何式凝將獨身生活過得充盈而精采,不乏有人欽羨說要跟她交換。她轉述給男友聽,他卻直言,「不要聽她這麼說,她是騙妳的,沒有一個女生會願意跟妳換,因為妳的生活一點都不容易。」這直白的話語背後透著的,實是綿密的體解與疼惜,無怪乎何式凝會說,「我跟他為什麼會在一起?雖然他給我的很少,但就是他能說這幾句話。」

身體是一個載體,承載著人生中的輕與重,她心裡很清楚自己應當做的事,乃是為社會上、關係裡、情慾世界的種種不公平挺身而出,站在缺乏權力之人的旁邊。佔中運動時,她眼見學生群起做出犧牲,遂同黃耀明說,「我們是付得起的,雖然會失去某些東西,但我們已經上岸了,就算沒工作也不會餓死。」說起香港的將來,何式凝斂起眉目,直說在她有生之年,真是不會有好轉的一天,雖說如此,我們都可想見,她依然會精精神神地,去開闢新的可能,一如她始終在狹隘的性別想像裡拓荒。

回文章列表