做為一本偽傳記體的虛構小說,《白醫師回憶錄》透過白醫師這位醫師主角的眼睛,去見證書中的每一位病人和醫療體制中的各種現象。傳統上我們期待醫師是宅心仁厚、救死扶傷的大好人,但白醫師既不是這種典型醫師角色,也並非《怪醫黑傑克》中外冷內熱的黑傑克、《醫龍》中直揭醫界黑暗的朝田龍太郎等誇張化的非典型形象。白醫師就像臺灣每間大醫院裡都能見到的醫師,是個過於貼近現實,真實到讓人終於理解「為什麼醫院裡的人臉都那麼臭、講話那麼不耐煩」的角色。

實際上,在本書的前幾個章節,白醫師流轉於不同科目、發揮經驗和知識幫助病人時,讀起來依然有著傳統醫療小說的風格。但隨著全書進入中段,與各科病例緊密相關的單元劇色彩漸淡,隨之吸引讀者眼光的元素變成了臺灣基層醫師、醫學生等醫界新血的窘境。對病人的關懷反而升高往後衝突的風險、會寫論文的醫師比看病的更「有用」、人力吃緊的現場仍需要醫師分出時間給規定的線上課程……。比起對現況的痛快批判或揭露,白醫師自述中的無力感和徬徨更加濃烈,少講醫者的理想,多說的是醫師背負了哪些一般人不知道的壓力、落空和恐懼。在《白醫師回憶錄》裡,醫者不是對抗疾病或體制的偵探或英雄,也不是臺灣社會期許的精英分子,而是和各個領域的工作者一樣,在自己的地獄中不知所措、咬牙苦撐的小人物。

然而從主題漸變的中段開始,小說指向的現實也開始發散,白醫師談論的不只限於自身專業見聞,而進入爭議性更大、更難從單一角度一概而論的議題,包括對中醫與中藥的看法、對波蘭醫學生的意見,甚至新竹科學園區的購屋問題,顯現作者的企圖心並非侷限於揭開醫療環境之不公義,放入的議題也幾乎超出一本書能處理的篇幅,略有以真實為利刃,四方殺出一片戰場以立身姿的趨勢。個人主觀看來,白醫師這個角色也漸漸出現某種自視較高、典型異男氣息、樂於高談闊論等屬於精英分子的負面刻板印象。

既然這本書是虛構小說,主角同時有受人同情和反感的特質似乎非常正常?但就個人推測,白醫師的「不討喜」很可能越過虛構的界線,這個危險並非由於白醫師這個角色太過真實、真實到讓我們聯想到現實中部分醫者的負面印象,反而正好相反,是因為這本書尚未全然善用「虛構」所能發揮之處。

《白醫師回憶錄》用了回憶錄的形式包裝小說,書末同時收錄了白醫師「小白」的〈後記〉,以及自稱醫師兼新手作家的「時間魔術師」的〈作者的話〉,各種形式安排,都是用「虛構」蓋上層層面紗混淆讀者,來保護寫下這些「真實」所面對的風險。然而,每一本受文學讀者認同的小說,它們真正在虛構的是什麼?人物?時間地點?剪裁變造事件?實際上小說虛構的產物可以用一句話簡單含括:真實感。

小說唯一虛構的是真實感。這句話乍看或許矛盾,但正因為虛構沒有不證自明的「真實」背書,才需要創造「真實感」,讓讀者明知小說的內容並非真實,卻依然願意跟著文字走進作者創造的幻境,在其中投入真實的情感。而《白醫師回憶錄》最大的考驗,就是真實感分布的拿捏。

做為一本醫療小說,相信不會有讀者懷疑《白醫師回憶錄》背後沒有職業醫師的參與,畢竟小說中出現的醫療現場描寫,都有著豐富且細緻的知識解說,與充滿人性的心理反應。然而除了醫師的工作場景,小說幾乎沒有在其他地方為一般讀者提供豐足的真實感。白醫師以外的人物幾乎都是面目模糊的功能性或樣板角色,醫院裡也鮮少看到工作以外的環境和日常生活描寫,偶爾穿插的學生時代也沒有真的讓白醫師形象更飽滿,全書後段篇章、特別是最後藉小明老師之口呈現的大段獨白,更是明顯在文字層面上缺乏口語的真實感,這些細節都使得文學讀者不易在腦中建立起屬於小說的幻境。非醫療從業者讀到《白色巨塔》,腦中浮現的是臺大醫院,或是一座在想像中因人而異的白色高塔?虛構能做到的並不只是遮起面容的紗幕,而是創造另一張和無數張不同的臉,善用虛構的創作者更能自由自在地將真實精密加工,做成看不清原貌的各種建材,打造出具備真實感的空中樓閣。

當小說絕大部分的真實感都來自醫療工作現場,其他部分卻顯得粗糙曖昧,自然難以說服文學讀者相信:這是一座被虛構出來,不存在於真實世界,卻有著光線氣味、草木建物、人間悲喜的醫院,只能往真實醫者的記憶切片與肺腑之言去聯想。而當另一個真實感的主要來源可能是讀者對某種醫師的負面刻板印象,那結果當然對創作者更加不利。但也不能排除一種可能,這本書使用虛構的主要服務對象並非文學讀者,而是職場倫理上的風險迴避,那自然必須有其他方面的考量。

儘管在小說寫作的大局觀有些生澀,但《白醫師回憶錄》堅持寫下醫界不公、醫者徬徨的用心,還是令人敬佩這本書背後的參與者對書寫和醫療的期許。就像小明老師那段不自然的獨白,比起漂亮地用文學技巧藏拙,書中寧願用不加修飾的形式一吐為快,這樣的衝撞精神所展現的醫療現場,在令人心驚的同時,也確實讓我對原先有距離感的醫者處境產生共鳴,只是同時多少有些擔心;畢竟文學讀者也同樣是尖銳和現實的,而越鋒利的刀往往更加脆弱,只希望白醫師們在工作之外找到更多填補真實感的血肉,過著他們期許能給予求醫者的生活。

作者簡介

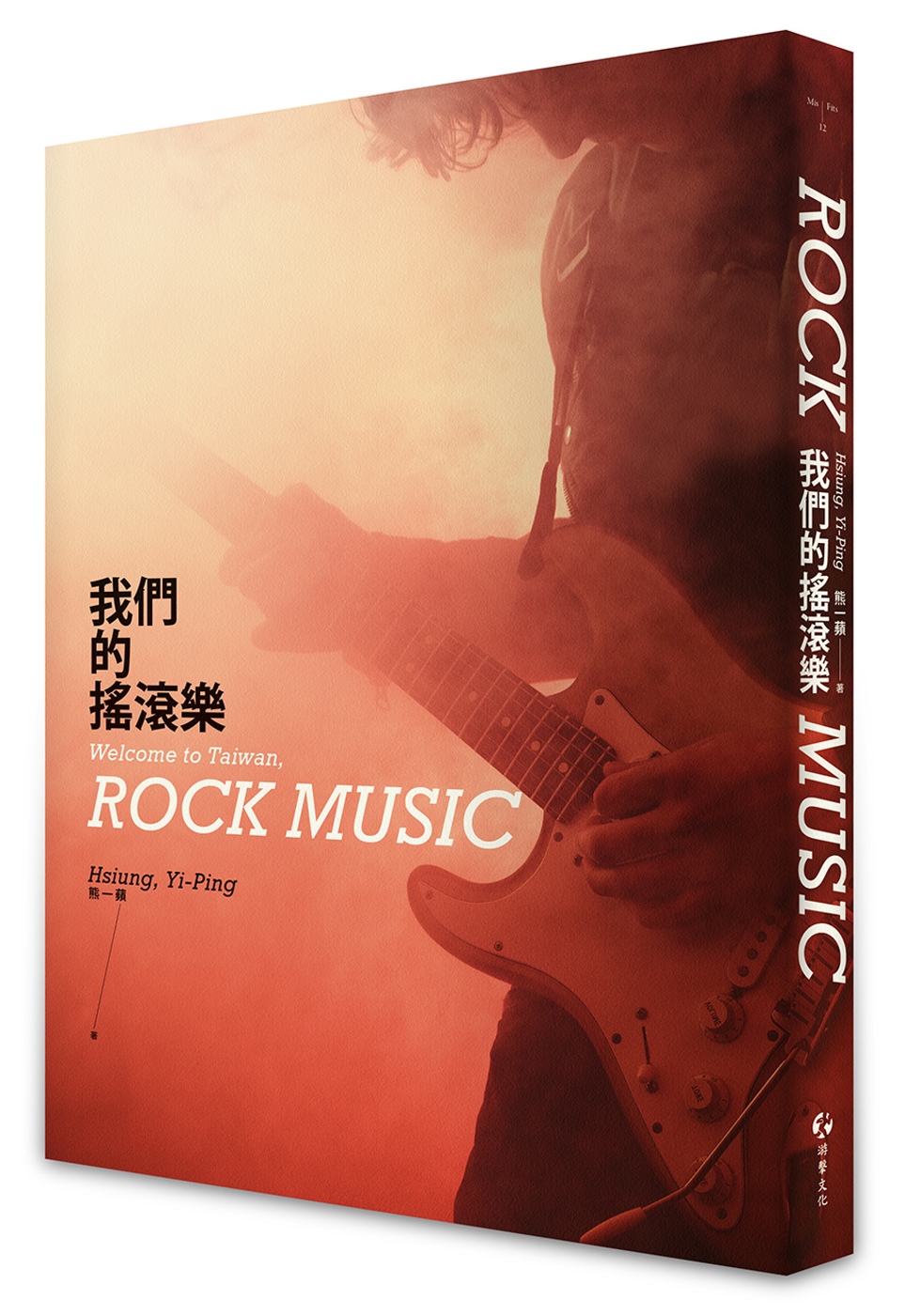

本名熊信淵,1991年生,國立臺灣大學臺灣文學研究所碩士。大學時期開始發表文學作品,曾獲林榮三文學獎、聯合報文學獎等。研究所時期嘗試自主發行作品,並接觸非虛構寫作,先後參與《暴民画報:島國青年俱樂部》、《百年不退流行的台北文青生活案內帖》、《沉舟記:消逝的字典》、《親像鳳梨心:鳳山代誌》等,並獨立發行《超夢》、《#雲端發行》、《結束一天的方式》、《廖鵬傑》等,著有《華美的跫音:1960年代美軍文化影響下的臺中生活》,2020年以《我們的搖滾樂》入圍臺灣文學獎金典獎。現居臺南。

回文章列表