金獎編劇、小說家嚴歌苓現居德國柏林,她日前(8/24)在台北與清邁的「飛地書店」同步舉辦新書線上視訊分享會——「世界是不安分者發現並開墾出來的——談長篇小說《蜃樓》」,並與飛地書店創辦人、《端傳媒》前總編輯張潔平跨地對談。

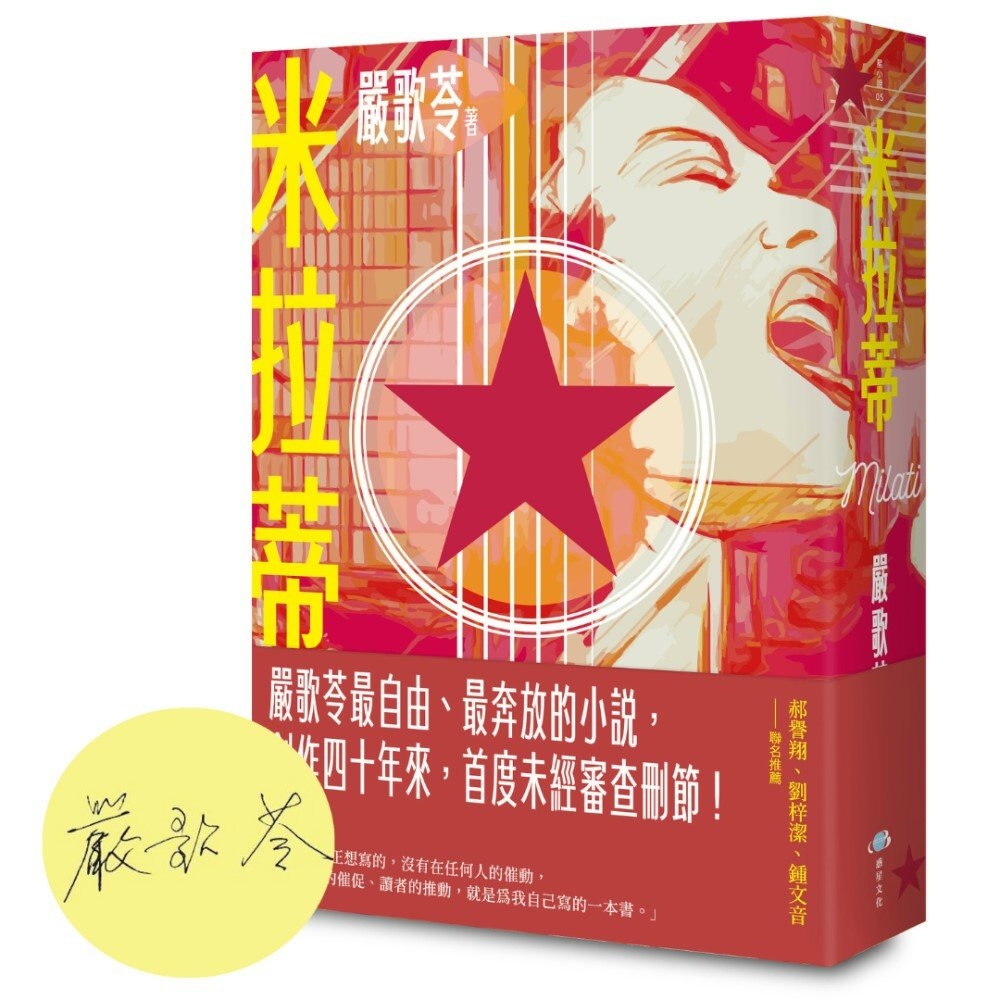

今年繼《米拉蒂》後,嚴歌苓於八月在台推出第二部長篇小說《蜃樓》,描寫九〇年代的「海南島」吸引無數懷揣夢想的闖蕩者前來追逐財富與成功的故事。 她如何看待這群拓荒者在海南的社會現象?又為何醞釀二十年,在疫情封城期間揮筆寫就?

本文節錄講座活動的精采內容,一窺嚴歌苓筆下關於文學創作、小說主題的「無邊無際的自由」。

主講|嚴歌苓(《米拉蒂》、《蜃樓》作者)

與談|張潔平(飛地書店創辦人)

整理|黃曦 提供|惑星文化

△ 台北.飛地書店以視訊連線進行。

△ 台北.飛地書店以視訊連線進行。

任何一個人想到海南,都是想在道德、信仰上放個假

➤ 張:嚴老師的最新作品《蜃樓》是在疫情期間完成的嗎?那為什麼是從一九九〇年代的海南出發?當時是什麼原因讓您對這個故事念念不忘,作為創作的起點?

➤ 嚴:這個講故事人現在在大陸應該會被稱作是個大款(有錢人的俗稱)。他在很多年前跟我講了他的戀愛故事,問我要不要寫成小說?我說我看看吧。有很多故事起初聽的時候都覺得很好,只是過一陣子就忘了。我覺得作家的記憶是非常神祕的東西,你記住了一些故事,也在心中慢慢地讓這個故事成長,逐漸地凝鍊、超越它本身的價值,最後成為了你不得不寫的、你很難說清楚的深意。

不過有一些故事聽起來很戲劇性、很驚世駭俗,但是在記憶當中,它不斷地如大浪淘沙般,根據自己的閱歷,幾年之後或許不那麼感興趣了。但這個人老見到我,就問我寫不寫他的故事。我說你的故事發生在廣州,沒什麼意思,我要寫的話會寫到海南去。當時「十萬人下海南」,一個孤懸在海外的島,它本身和大陸的民俗、文化是有很大的距離的,而這十萬人才都是從大陸過去的不安分者。我對這個「不安分者」很感興趣,像是哥倫布、麥哲倫都是不安分者,世界就是靠他們這樣的人,才逐漸被發現、被開掘的。就像舊金山當年發現金子的人,讓世界各地不安分的人都跑到那去挖金子、開金礦,才有了舊金山這樣一代的西部海岸的繁榮。

對這種開墾者、不安分者的不安分的心靈,我非常感興趣。比如說我寫《扶桑》,就是後淘金時代。海南就像是大陸人前往淘金的地方,任何一個人想到海南,都是想在道德、信仰上放個假,你曾經在大陸被記過污點的人,到了海南是沒人會問的。這就是一個最最自由、開放的地方,用這個地方來寫它的愛情故事,會是更加動人的。所以我去了海南很多次,跟很多人談、讀很多海南的歷史。海南過去是個流放地,蘇東坡就是被流放到那的,很多有名的文化人、官宦都被流放在那裡,海南就是這樣一個處在野蠻和文明之間的臨界點,所以覺得特別有趣。

△ 與談人張潔平(左一)位於清邁.飛地書店的現場。

△ 與談人張潔平(左一)位於清邁.飛地書店的現場。

心理學的停止之處,就是文學的誕生之時

➤ 張:像《蜃樓》的原生故事是朋友的自身經驗,但你把它放在海南,是因為您想要寫開拓者,而開拓者是您最想寫的族群,開拓時代是您最想寫的時代氛圍。

在閱讀《米拉蒂》和《蜃樓》雖然時代完全不一樣,且前者是在嚴酷政治中間的、想要衝出來,且一路衝到了八〇年代的欲望,而《蜃樓》是在房地產經濟時代的大潮,不過在內容上其實和《米拉蒂》很像。「開拓」是您這些年在創作時想要探索的方向嗎?

➤ 嚴:我的讀者都不難發現,我總是有一個對自由的追求,比如說我在《扶桑》裡面講內心的自由,我用了很多的篇幅去寫自由。《米拉蒂》也是如此,它和一幫老作家、年輕作家各自對自由的追求、為自由付出的犧牲,這些都是我一直在想的個人的自由、政治環境下的自由,還有到了可以擁有自由的地方的自由。比如說你到海外了,你可以自由地想說什麼就說什麼,想寫什麼就寫什麼,但是你的吃飯問題也是可以自由地沒飯吃、活成窮光蛋。自由是要用各種角度的人生境遇去不斷地反思的,所以我用我的小說去說「自由」這個主題。

實際上,中國知識分子最缺乏的就是自由,他們被許許多多的概念給束縛,中國的知識分子很苦,他表面上的言行和真實的完全不一樣的,所以往往我們看到的中國知識分子都已經逐漸地消失了。所以存活和自由的矛盾,其實在哪裡都存在。

在國外也是,你要自由,有的時候要犧牲尊嚴,你就是要向各種海外的機構去要錢、爭取一部書,才能衣食無憂地在非常簡樸的生活環境裡,全心全意地寫出來,而不是晚上要去餐館打工、白天要教人學中文,沒能把最好的時間、最蓬勃的精力去獻給寫作。很多被犧牲、被磨損的,其實就是自由的正向和反向。

➤ 張:您的書裡面,自由的主題是非常鮮明的,但同時也不斷地在經歷幻滅,這個幻滅感您可以多說一些嗎?

➤ 嚴:我覺得一個人的成熟就是由無數的幻滅所組成的,幻滅一次就成熟一次,包括對愛情、對理想的幻滅。你想我們所有人經歷過共產主義的教育,現在看到的歐洲、西方世界老早就拋棄了共產主義。我覺得這個幻滅就是,你更有知識了以後,你才會幻滅,因為共產主義是在對人性不了解的情況之下被發明的。你想,一個沒有資產地方,人性的黑暗面就沒有韁繩了。你進到了大食堂每個人都拚命地去吃,寧願糟蹋也要飽到有餘,所以很快就會沒有糧食吃。這就是在佛洛伊德出現之前,出現了馬克思,這就是我們人類史上的大悲劇。因為馬克思對人性不像佛洛依德對人性那樣不斷地解析、追問。當然最後佛洛依德對人性認識了一輩子,也沒有認識人性,這就讓我們文學家有事可幹了呀,所以心理學的停止之處,就是文學的誕生之時。

△ 清邁.飛地書店的讀者提問熱絡。

△ 清邁.飛地書店的讀者提問熱絡。

真正的終極滿足,是每一天都能寫出一個神來之筆

➤ 張:先前我們在蒐集讀者問題發現有一個很相似的是,大家都從您的創作中看到了源源不斷的激情,這包含了您的高產,即使在現實中遇到了很大的困境,您依然持續地在創作,也用創作、用文學來超越打壓。這樣的激情在您自己個人的生命經驗裡,其實也經歷過許多的幻滅,那個幻滅究竟如何不通向虛無,而是通向激情呢?

➤ 嚴:我覺得這和一個人的基因有關係。就像是打不死的小強吧。我只要想到我還有一個小說形式還沒有嘗試,我還有一個故事還在壓箱底,這就是讓我感覺到我可以活下去的事物。

當我還在大陸時的稿酬、版稅、編劇費都高到是現象級的,它在剎那間戛然而止,什麼也都沒了。那你想什麼是終極滿足?買一個大珠寶對我是終極滿足嗎?這對我來講是買回來了很高興,但一下就把它望到一邊去了。真正給我終極滿足的是我每一天都能寫出一個神來之筆,你寫出來的東西反過來為你帶來了驚喜,這個就是終極的滿足。

特別是我這樣的歲數,我最近重讀了馬奎斯的《Living to Tell the Tale》(《活著為了講故事》),其中我看到他寫的精采段落,就覺得這是人間最美的美味也達不到的,這就是終極的滿足。你和這樣的大作家在神交,在神交的時刻你碰觸到的你認同的地方,就是終極的滿足。他在裡頭寫另一個作家,寫「If you can live without writing, that you don’t have to write.」就是說如果你不寫作就能活著,那你就不要寫。很多人都說「If I don’t write, I will died.」這就是我和他們可以認同的地方。不知道我有沒有回答到你的問題?

➤ 張:有的,我是聽懂了,不過我想這個問題到最後還是會再次出現,很多讀者都想問您是如何保持創作的激情,因為大家都想在自己的生命中找到這樣的激情,這個問題我們可以最後再來討論。回到小說的部分,我和很多台灣讀者聊您的作品時,尤其是《蜃樓》,因為那個時空是折疊的,就是很多中國以外的讀者認為這就是中國的小說,但裡面的情節、人物很鮮活,這個不安分的海南的開拓很鮮活,但此時此刻的中國還是不是這個樣子?就像您提到,世界是由不安分的人打開、衝破的。在您離開中國之前,您所體驗到的狀況和小說裡所描繪的差異大嗎?

➤ 嚴:後來我去海南的感覺是它依然有點生,就是生熟的生,還是有一個空間讓你去開拓。當然沒有經歷過八〇年代之前從生活到性上各種各樣的匱乏、以及人對物質慾望的被壓抑,當時各種各樣的被壓抑,使得中國人是完全窒息的狀態。突然之間海南成了海南省,這樣反彈式的狂歡情緒,如果沒有經歷中國那個時候的壓抑,它永遠不會感覺到海南的解放是多麽可貴。所以我們不可能要求任何一個沒有經歷過的人來體會到我所體會到的完全自由。很多人是為了離婚才去海南的,去海南就可以和愛人待在那,不需要被家庭束縛,各種各樣的人都去那裡,那是中國社會一個不太有壓抑的地方。

➤ 張:您在小說裡提到很多「無邊無際的自由」這樣的字詞,這跟八〇年代中國的感覺是相通的嗎?

➤ 嚴:比中國內地還是要自由很多,因為他們就是一塊錢可以領一張席子,就睡在一個長途汽車站的樓頂上,男的女的都睡在一起,當然不一定會發展出什麼關係。大家都睡在那一塊錢一張席子上,就可以睡過一夜,下雨了就搬到樓下,就是這樣的一種生活。他們都覺得,「哇,從來沒有這麼自由過。」也就是說,在一個進步的社會裡,突然之間能夠享受這樣的自由,是一個非常典型的例子。

回文章列表