從懷寧街轉入一個像柵欄的大門口,就是二二八公園,整齊的灌木叢圍籬規規矩矩的呈現一種單調的風情。只有杜鵑在春天會以各種紅色和流蘇樹如雲朵般的燦爛白花,才吸引一些人來拍照。巴奈曾形容「這個城市樹木和草皮都長成差不多的樣子,一切都被管理成要死不活的僵硬。沒有生命力的一種整齊」。

巴奈和那布的帳篷靠近捷運台大醫院站一號出口,後面是公園公廁。這七年來,有少數來到這個公園的人,是專程為了來看巴奈和那布。也有少數心懷支持的朋友們只為了看一眼「傳說中的帳篷」,經常是經過,卻因怕打擾她們而不敢和她們打聲招呼。

如果不是二○二一年六月,那布的一通電話,我也不會在過去兩年半成為二二八公園及這頂帳篷的常客。那是我退休後的第一個初夏的下午。當我手機上顯示是「那布」來電時,我以為發生了什麼事,因為我一向都是和巴奈彼此聯絡。電話中,那布第一句話就是:「妳退休的閉關期過了嗎?」

然後接著說:「妳能幫我寫一本書嗎?」

我不記得他是說「我」還是「我們」。我當下的回應是:「怎麼可能?我怎麼可能有資格寫原住民的書?」他誠意的試圖說服我,要我去台北當面聊。

我急忙訂了機票上台北去澆熄他的期待。去到帳篷。天氣不算炎熱,我們就在帳篷外,坐在野營用的折疊椅,巴奈在旁邊鋪了瑜伽墊在拉筋。那布說了很多,特別是「內本鹿」。我多次參加過他們從內本鹿下山後的分享交流會,對這個行動,我不算陌生,但我仍惶恐的拒絕。那布期盼殷切,我聽了很久,想到自己退休後曾計畫當志工。

「也許我可以以志工身分幫你做訪談記錄,好嗎?你可以當資料庫。之後,你再看找誰來寫,但不會是我寫。但即使是訪談,我也會很慢很慢的做。我不要有任何壓力。」

他立即回應:「妳儘管慢慢的、慢慢的做,不要有任何壓力。」能「慢慢、慢慢的……」實在太符合我的退休心情了,而且我也本有意在退休後多閲讀一些關於原住民族的書,我答應了。

之後,我平均每一至兩個月上台北,去帳篷開始訪談錄音、做筆記,像早年當記者一樣。那布及相關學者的訪談進行了近一百個小時。剛開始巴奈只有幾小時,錄音稿請了年輕朋友先打出聽寫稿,我再根據筆記做大修正。然後再分批印出來讓他們看。

半年後,多半在旁邊聽的巴奈說:「妳應該和他們一起上一趟內本鹿,妳才會有真實的感覺。」

喔。這事情很大條。同事和朋友都知道,我一向體力很差,是「洛基」(弱雞)。在一串「不可能」、「絕不可能」……的哀嚎中優柔寡斷、來回掙扎。去過內本鹿的陸君萍在我一再追問下,直言:「也許妳先用一年的時間先試著鍛鍊一點體力吧。」

退休時就想強化健康、多運動的我,台東朋友彥芬,幫我介紹一位優秀的重訓教練,我開始做起體能訓練。四個月後,我深蹲的背槓從二十公斤做到了四十公斤,加上每週四次四十分鐘的慢跑。內本鹿的隊友蘋果和巴奈陪我去爬了兩次都蘭山,出乎我意料之外,她們說我只要加強登山杖的使用,「應該上得了山」。半年後,我竟然走在回內本鹿的路上。

內本鹿之行原來預定來回共三十天,一共有三隊。我們是「老弱婦孺隊」,最後因為隊友受傷,我們只走了六天,就下山了。有一次,一位很知己的朋友問我:「妳對那個山有什麼印象?」我看著她,竟當場怔住了。

我看到的是「貧瘠」、「經過毀滅的」,只剩「斷垣殘壁」、「面目猙獰」的蕨類……的野山。那布第一次上山曾以「驚嚇」來形容他的感受。上山的第一天,我們走了五公里。第二天下起大雨,領隊決定暫棲紮營地。第三天雨停了,我們才繼續走。

我們幾乎都是在爛泥巴地上行走,年輕的隊友要我用很大很大的大外八方式走。夜宿的紮營地很簡陋,但只要紮營總會篝個火,可以煮飯,也讓人感到溫暖。再往上的路聽說才是挑戰的開始,更為難行。

若問我印象如何?「很不美麗的野山」應是最容易的回答,但我卻突然一句話都說不出來,內心有個自己都不曾感受過的糾結。

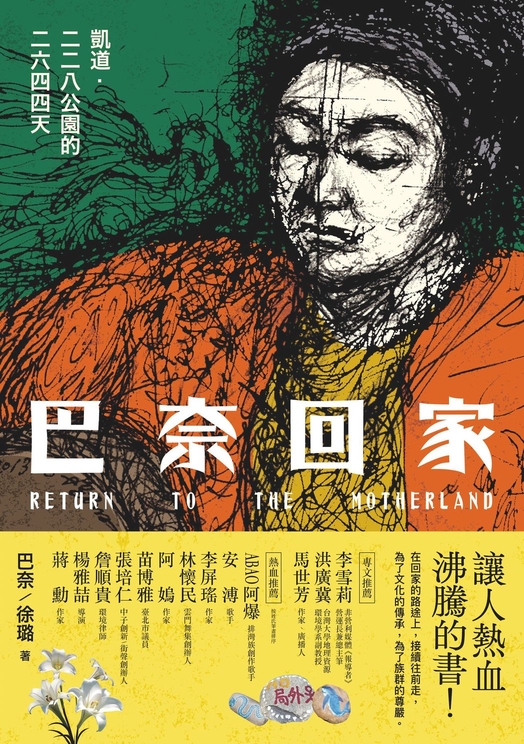

上凱道之前,那布很希望每年巴奈可以同行,回到內本鹿。(攝影/劉曼儀,出自《巴奈回家》)

我以為我已然了解這條路非常不好走,當我身歷其中,我對他們回家的路竟然艱困至此,有著很深的震撼,也明白了巴奈為什麼用「驚嚇」來形容。下山後,有好長一段時間,我的靈魂都好像還留在那裡。我常夢到那一大片泥巴路和那張因酒精而迷離破碎的臉。幾次半夜驚醒,回想夢中的淚,我終於知道,讓我說不出話的原來是壓抑在我心中的哀傷。

「重返內本鹿」背後是延平鄉布農族傷痕累累,受盡迫害和屈辱的歷史。下山後,我和內本鹿團隊的中生代領袖柯俊雄做訪談,他長期研究內本鹿和布農族的歷史,我鼓勵他應寫一本書,我也提到了若要把我做的訪談稿寫成文章或書的困難。柯俊雄回應我:「妳可以寫巴奈他們兩人的生命故事,因為他們的生命其實是很多原住民的縮影。」

這段話一直縈繞在我腦海。許多次到巴奈他們在公園內的帳篷,聽他們訴說一段段的生命歷程和對原住民族權益的追尋,聽他們的失望和期待。我告訴他們,如果是寫他們的生命故事,我願意嘗試。

巴奈那時剛好有比較多的演出,我幾乎「緊盯」著她的時間,找縫隙做訪談。有一天,我接到巴奈的訊息:「文章讓我哭得很厲害,唉。」當時她人在台東:「明天我們去『湛藍邊境』,好嗎?可以看海。」

有一回,她提到其中一小段寫到哥哥的往生,讓她沉到海底,讓她潰堤。接下來,她花了好幾個下午及晚上,很多很多時間讓我問問題、錄音。她自己也寫了許多文字。我知道,她終於「明白」這是寫她和那布的故事。

我是以「巴奈的粉絲」和她結緣的。彼此較為熟悉後,也習慣了巴奈自稱「凶巴巴」的氣場。經過這兩年半更頻繁及近距離的接觸,我才覺察她的心其實像「豆腐」,溫暖柔軟。只要姐妹朋友、年輕人碰到家事、情事、生活上的「坎」及低潮時,她就算連夜坐火車、轉客運,也會去陪伴、傾聽。一次又一次,當我們看著海,聽她敞開心胸談家裡的事,我恍神了一下:「原來這是我從未認識的巴奈。」

我也慢慢了解到她有一個絕對不能碰觸的底線,叫「尊嚴」。她的、原住民族的……她這麼長期的抗爭和堅持,其實為的就是維護她生命最重要的那條底線「尊嚴」。

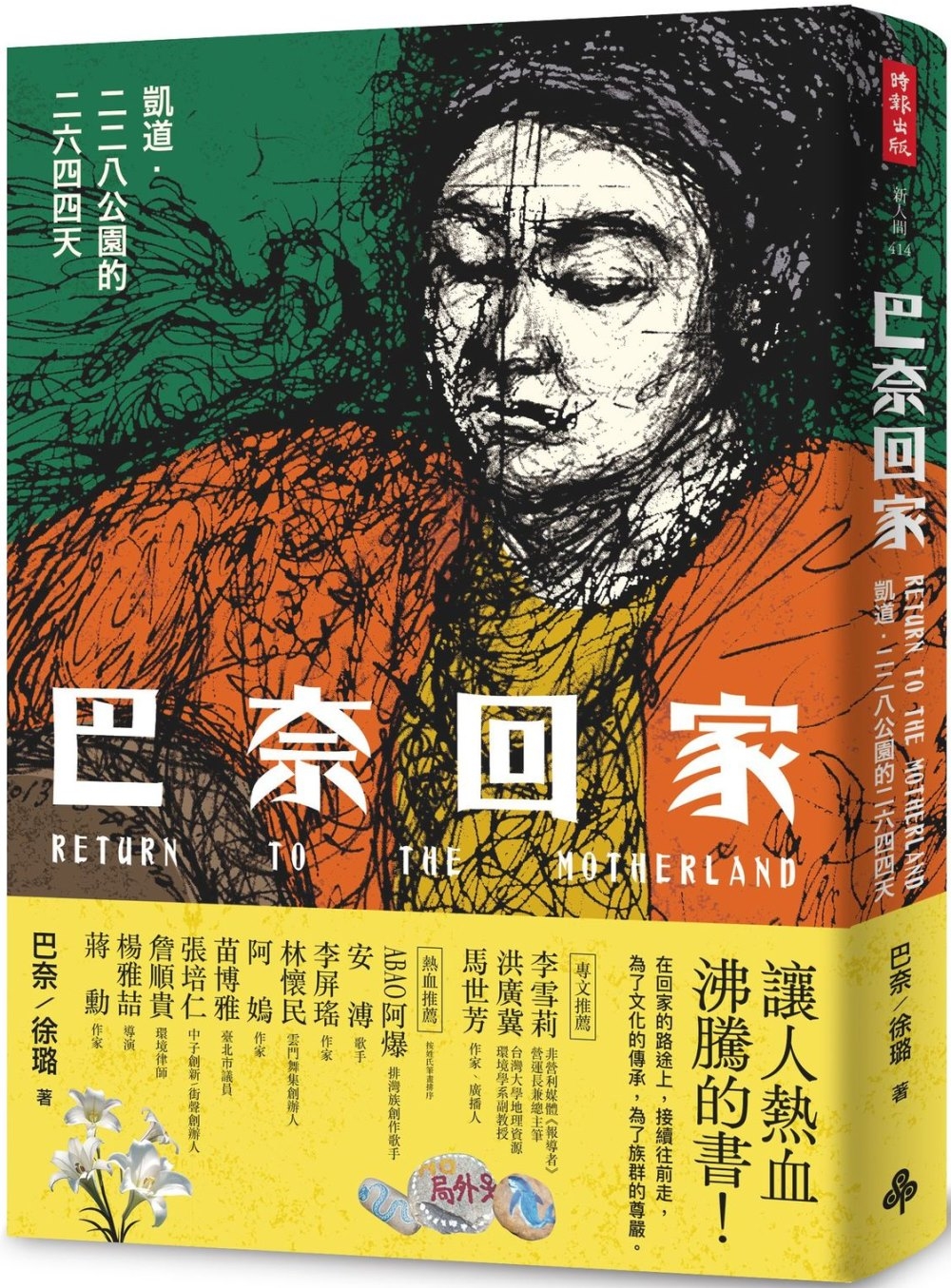

巴奈和那布彼此始終相互支持,2017年。(攝影/林相如,出自《巴奈回家》)

這本書出版之時,巴奈和那布也即將離開二二八公園,回到台東,那天會是凱道及公園抗爭的第二六四四天。在初步定稿時,我被朋友問及:「這個抗爭運動能為原住民族帶來什麼影響?這本書的深層意義是什麼?下一步呢?未來的路是什麼?」

內本鹿隊友蘋果給巴奈的訊息曾提到:《原住民族傳統領域劃設辦法》很容易被標籤成那是「原住民族」的議題。但沒有人是局外人,每個人都生長在這個島嶼的土地上,也許越文明就越容易被異化成跟土地越來越遠。

原住民族人口只占台灣人口的百分之二,或二.五,是極小化的「少數」。他們的資源和力量用「極微薄」都仍不足以形容。過去四十多年,如果不是他們傾力發出聲音、不斷敘述他們的歷史和故事,文明的力量在台灣也越來越茁壯的社會氛圍下,「原住民族」很可能只成為一個「弱勢」、「先住民」的名字。

寫這本書時,蒐集和校對族名是一項艱困的工程。巴奈和那布用盡心力,仍不能確認百分之百的正確度。特別是老一輩的族人和較常使用漢名的原住民朋友。「錯誤」或「疏漏」是寫完這本書最大的不安。

一個需要進行「轉型正義」的族群,其實都是滿載傷痕、匍匐前行。法國詩人蒙田曾有一句話:「刺痛我們的,比撫觸我們的,讓我們感受更深,也令我們更警醒。」

「警醒」讓巴奈、那布、馬躍,及許多原住民族中生代和青年族群不敢懈怠。他們用歷經幾代受盡屈辱的敏銳和意志力,以不同的方式關注著不同的議題,直視著所有民主國家的憲法都高舉的「人權」、「公平正義」之旗。

東華大學的吳海音教授說得好:一群人用生命跨越時空的斷裂,歸返重建和天地祖靈共生的家!這才是讓人羨慕、感動和尊敬的文化。

作者簡介

延伸閱讀

回文章列表