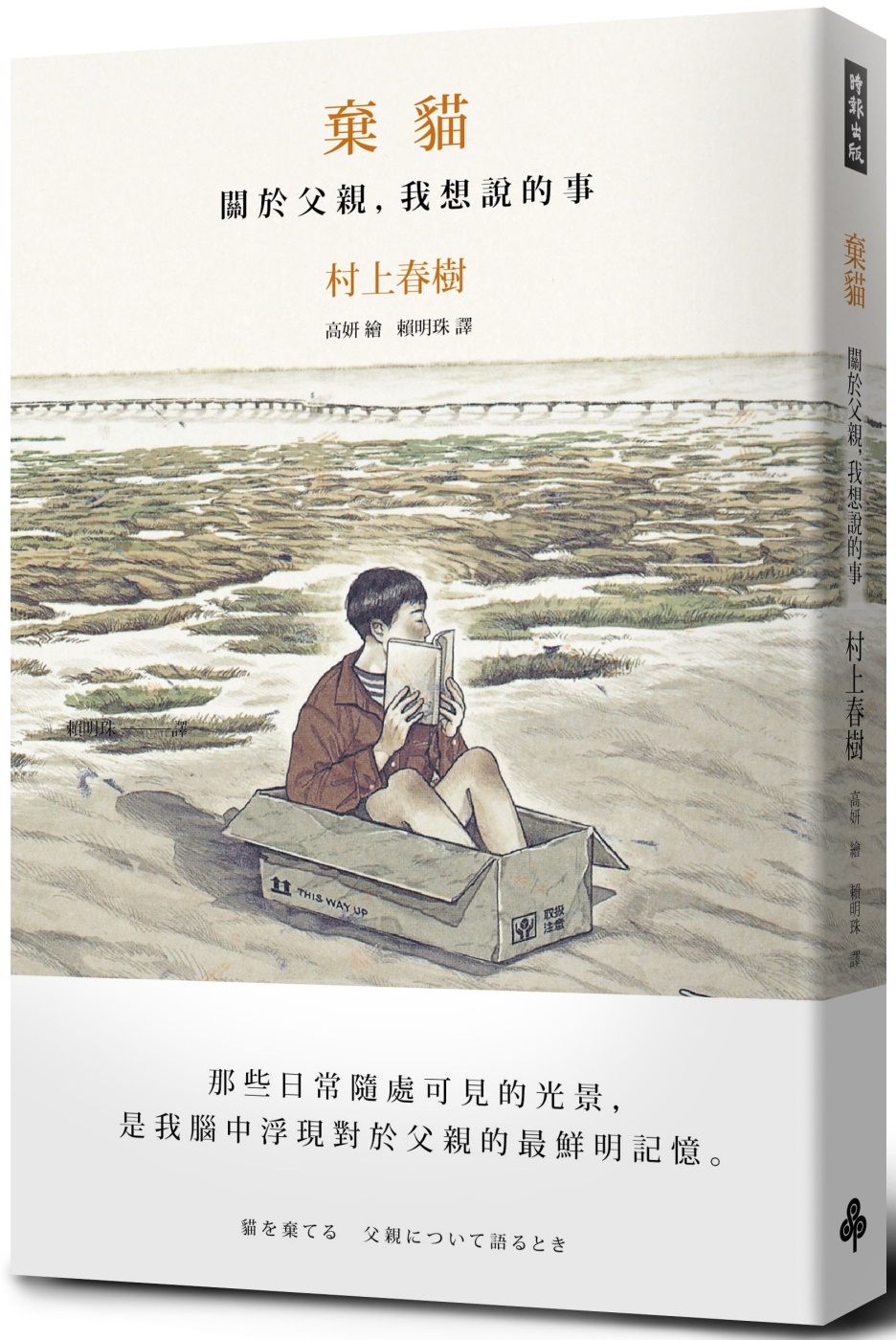

昭和三○年代初期,住家鄰近,仍殘留二戰被美軍轟炸成廢墟的銀行建築。某夏日午后,父親踩著腳踏車,載小學低年級的村上春樹,沿著兵庫縣西宮市的夙川前往二公里外的香櫨園海濱,把一隻老母貓遺棄在防風林。

無奈道了再見,父子原路折返家門。喀啦拉開玄關門,赫然發現剛才拋棄的老母貓,正喵喵撒著嬌,不計前嫌迎來。鏟屎官一面驚呆又鬆口氣。傷腦筋。只好飼養╱伺候下去了。

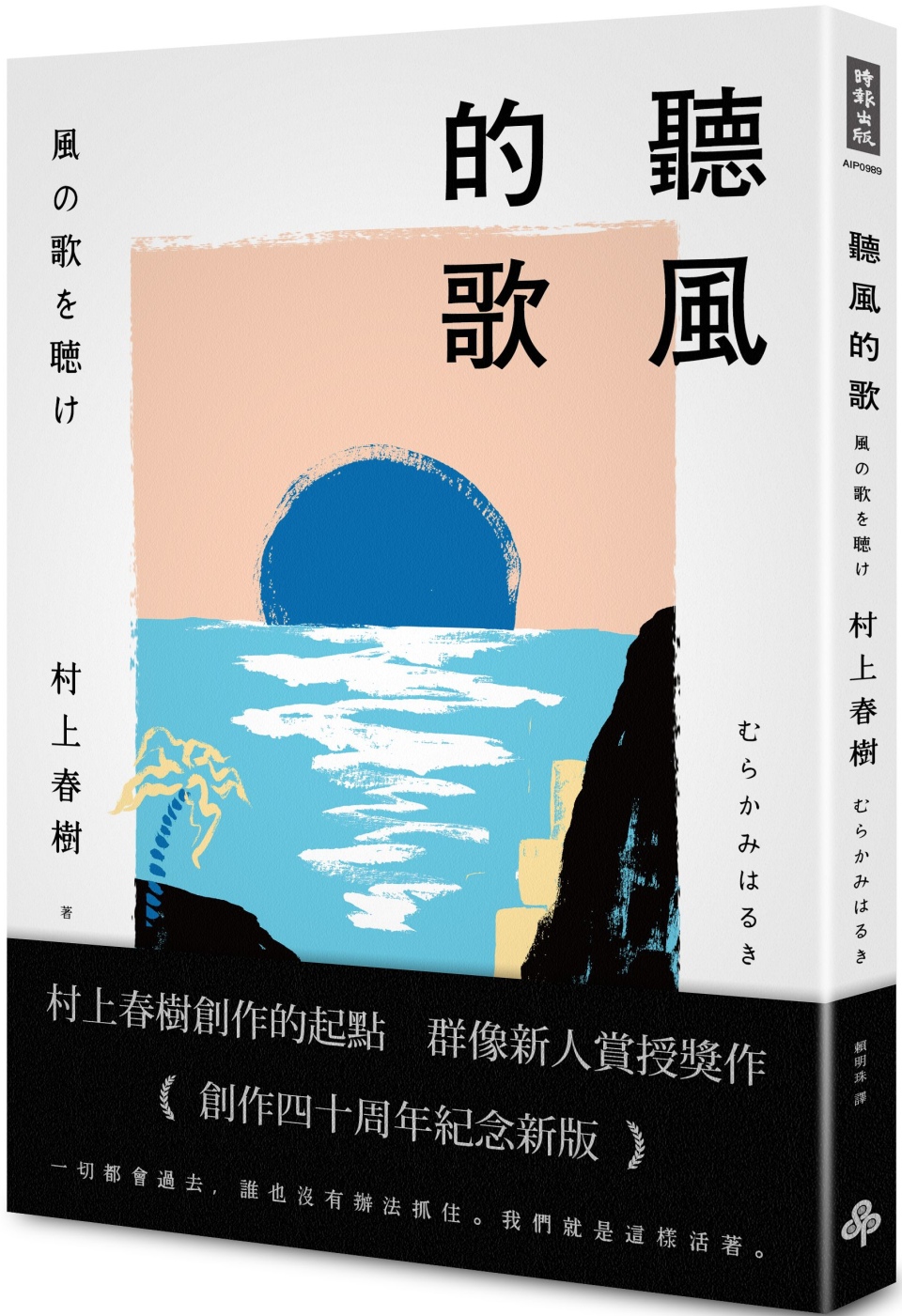

大量的書和貓是獨生子的好伙伴。他經常在日式簷廊下陪貓一起曬太陽。《發條鳥年代記》的開端便起源於尋貓。《海邊的卡夫卡》裡也有通曉貓語的男子。但我記得,《聽風的歌》裡,讀生物系的主人翁為了做實驗,殺死三十六隻貓。在《海邊的卡夫卡》,貓殺手「約翰走路」虐殺二十三隻貓,手段變態殘忍。這兩股拉力,或許是「黑暗之心」的體現吧。

村上春樹曾說自己是悲觀的人,常被黑暗之心所誘惑,同時也很樂觀、重道德,在心中兼容著相悖的要素──生與死,善與惡,虛與實,地上和地下,光明和黑暗,大人和小孩,看似古典的二元論,在不同小說被賦格辨證。

某次專訪,被問及為何不生小孩?村上回答:「我覺得自己還是個孩子,不適合當父親。」是了,瀏覽他小說中的主人翁,多半是深陷苦惱和無助的(大╱老)男孩,在冒險關卡中,莫名其妙掉入(超)現實的「井底」或「地下」,再逐步挖掘人生荒謬的「月之暗面」。

經歷過中日戰爭和二戰的父親,每日晨起,面對小玻璃罩裡的觀世音菩薩唸經,超度亡陷戰場上的同袍和敵軍。三度被天皇徵召,當年同在第十六師團的同袍幾乎戰死異鄉,父親逃過一劫,考上京都帝國大學,結了婚,生下村上春樹後,進了一間學院教國語。父親平日幽默,熱愛俳句,但喝了酒會鬱悶,「本質上很認真,也算是責任感很強的人」,對兒子而言,不喜歡也不討厭,反正昭和時期的日本大男人就那個樣(村上小說裡的父親,總讓我想起是枝裕和電影裡的父親)

小時候,父子倆經常攜手去看電影,或去甲子園看棒球賽。年歲漸增,二人個性太好強,不輕易退讓,也不敞心溝通,「學校的課業大多很無聊,教育體系太劃一、太壓抑。因此父親漸漸對我感到慢性的不滿,而我則開始漸漸感到慢性的痛。我在三十歲以小說家出道時,父親似乎因此為我感到非常高興,但在那個時間點我們的親子關係已經變得相當冰冷了。」

文中未細談齟齬。但據說,父親在神戶接受一家雜誌專訪,未徵求兒子同意,擅自提供他的青澀舊照,村上一怒之下斷絕親子關係,長達二十年避不見面,也不開口說話。直至九十歲的父親糖尿病併發癌末臨終前夕,才尷尬地面對面和解。

父親的鬱悶,來自戰場上不可告人的創傷,也源於童年被雙親棄養,送去奈良某寺院當小和尚。跟「棄貓」似的,父親事後返回原生家庭,卻在心底留下疤痕。

祖父是京都安養寺的住持,父親自幼努力修習成為僧侶。二十歲時,爆發戰爭,被徵召送往中國戰線,隸屬第十六師團的步兵第二十連隊。相傳是攻陷南京的血腥部隊。父親至死都沒有交代細節,向來反戰的村上春樹心有恐懼,幾經調查,慶幸父親未參與屠殺慘烈的南京攻略戰。

生前某回,父親黯然吐露,戰場上一個被俘虜的中國士兵,明知快被殺死了,竟不掙扎也不害怕,只靜靜閉上眼睛,等待被砍下頭顱。是兵亦是僧的父親,目睹人類巨大殘酷的殺戮,無語問蒼天,留下無解的心理創傷。而某種程度,創傷又被「過繼」給了聆聽此事的兒子。

難怪!村上春樹小說中的「父親」屢屢被變貌改寫,寫來寫去大同小異。現實中不盡理想的人父,在二次元的虛擬世界借屍還魂,並沒有變得更加通情達理。「父親」在小說裡,同時也不在小說裡。在猶不在,如影隨形。村上春樹與「父親」剪不斷、理還亂的矛盾糾葛,儼然一種禪。

回文章列表