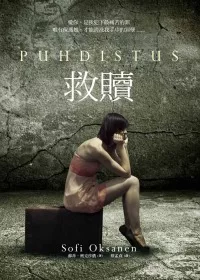

蘇菲.奧克莎儂(Sofi Oksanen)

1977年生於芬蘭,母親是愛沙尼亞裔,父親是芬蘭人。2003年出版第一部小說《史達林的乳牛》(Stalin’s Cows),內容充滿爭議,受到各界討論,並獲「魯內貝格獎」提名(此為芬蘭最具聲譽的文學獎之一)。2005年出版第二部小說《小珍恩》(Baby Jane)。

2007年,她創作的劇本《救贖》(Puhdistus)登上芬蘭國家戲劇院,甚至成為芬蘭國家戲劇院的常備劇碼。2008年,同名小說《救贖》出版,久踞芬蘭暢銷排行榜,拿下北歐所有重要文學大獎,並改編為電影及歌劇。奧克莎儂於2009年獲愛沙尼亞《信使報》選為「年度風雲人物」,是芬蘭最有潛力的年輕作家。

OKAPI:《救贖》書中,「恐懼」與「暴力」深深沁入生活,似乎周圍的人都不可信任。讓您開始構思這個故事的契機是?

奧克莎儂:當我還是小女孩的時候就開始寫《救贖》了,至少,寫作的種子在我童年時便已種下。成長過程中,我們經常拜訪在愛沙尼亞的外公外婆。那時,KGB會竊聽電話、審查信件,所以要互通消息,面對面是最安全的方法。儘管如此,就算我們在室內說話,還是會壓低音量,以免遭到竊聽。這就是我聽到家族故事的方式。

故事的其中之一,是關於二戰期間的一位年邁親戚,我從未見過她。我聽說,這位女士和她最小的女兒住在愛沙尼亞鄉間的農莊裡。某日,她們在自家後院遇到一個男人懇求協助。這個男人身受重傷,從蘇聯警察的手中逃出來。她們不忍心拒絕,將他帶回家,並答應將他藏在家中,直到他的傷口復原。此舉相當冒險。

這對母女砌了一個小房間讓這個男人躲起來,希望他能在窺伺的眼睛底下安全活下來,同時,也讓她們免於猜疑。但情況並非如此。當地的某人發現了她們的祕密,告訴了蘇維埃祕密警察。

祕密警察來到農莊,他們對老媽媽不感興趣——他們感興趣的只有女兒。他們把女兒帶去「問訊」。當她隔天回到家中,身體看來沒有大礙,但從那天起,她再也不說一個字。她獨自過完餘生,沒有小孩,終日沉默。

直到我長大了些,才開始思考她的命運。成人能夠領略話語的弦外之音,但對一個小孩來說,那不過是另一個故事:不過是過去的眾多故事之一,那些人我從未見過,事情也沒什麼特別的(儘管記得自己看過照片,也注意到那女孩非常漂亮)。不管那位年輕女孩經歷了什麼遭遇,自此數十年,直到她過世,那晚都對她影響深遠。究竟是什麼被奪走了,讓人如此沉默?

我開始研究當時其他跟躲藏有關的故事,多數都是在令人難以相信的情況下躲避蘇聯、納粹和秘密警察。有的人在櫥櫃裡住了好幾年,有的則是如同「森林兄弟」在林子的碉堡裡抵抗。這些故事大多都口耳相傳,然後變成英雄傳奇,而我,想要知道這些傳奇故事背後的實況。這就是《救贖》的起點。

OKAPI:由於時空與地域的區隔,台灣讀者對故事背後的歷史事件非常陌生。「西方國家」與蘇俄,對書中角色而言,各有什麼不同的意義?

奧克莎儂:翻譯史料的整個過程一直相當吸引我。當我著手進行這個故事,我對故事會如何呈現在其他文化、國家完全沒概念,但占領的故事似乎不分地域,壓迫和恐懼的感覺,移到另一塊大陸上也沒有太大的分別,人民因戰爭而受的苦也是一樣。尤其,所有國家對自由和獨立的渴求都很相似。

地理上,波羅的海三小國的情況較為不同(例如跟英國或法國相比)。在芬蘭和愛沙尼亞,我們總在強大鄰國的陰影下生存,這代表了我們的外交政策總是和東方(我指的是俄羅斯)息息相關。

至於西方國家和蘇聯,西歐和蘇聯世界全然不同。我指的不僅是斯拉夫文字,從文化背景、品味、道德規範到價值觀等等皆大異其趣。俄羅斯遠比台灣、芬蘭、愛沙尼亞或任何亞洲國家都要來得墮落。

西歐擁有悠長的民主傳統,但俄羅斯沒有,所以是個完全不同的世界。這並不是說我不喜歡俄羅斯的藝術、廚房、人民等等,我只是不喜歡俄羅斯的政治:)

另外,曾遭性騷擾的人都有過相同的感覺,不分地域。我為這本小說蒐集相關資料時,發現受過性騷擾的人有著同樣的感覺,不分時代,不分文化背景,不分語言,不分宗教。不幸的是,性暴力總是如同戰爭武器在世界各地發生。

OKAPI:《救贖》一開始是以劇本方式呈現的,不只在芬蘭,也曾在美國百老滙演出。各國觀眾對這齣戲的反應是否有不同之處?因應不同國情,導演的切入點和詮釋方式是否也有所區別?

奧克莎儂:我沒有看過所有的演出,而劇場也不像出版商如此勤於寄送評論,所以有點難得知全貌。我看過的演出不盡相同,有的非常直接,不用晦澀的表達方式。我不認為非此不可,暗示,有時會更令人印象深刻。而葡萄牙阿貝爾多劇場(Teatro Aberto)的演出是迄今最好的版本之一,有些演出也使用書中的橋段。

OKAPI:「蒼蠅」是貫串本書的重要象徵,牠在愛沙尼亞或芬蘭,是否有特殊的象徵意涵?

奧克莎儂:蒼蠅區隔了芬蘭和蘇維埃愛沙尼亞共和國,或是區隔了西方和蘇聯。蘇聯充滿了蒼蠅,但芬蘭極少有蒼蠅:) 蒼蠅是相當乾淨的昆蟲,因此我選牠為關鍵的象徵。而且牠有許多眼睛。

OKAPI:劇本和小說是相當不同的載體,當您改寫時,如何取捨?

奧克莎儂:純然出於直覺。

OKAPI:書中將場景、屋中每樣物品的擺設、人物的服飾、製作果醬與醃漬品等細節描寫得非常詳細,鮮明地勾勒出時代的特性。您是否有在愛沙尼亞生活的經驗?或是家族中的長輩將這方面的生活經驗完整地傳承下來?

奧克莎儂:自十六世紀以來(自家墳上得知,最早的書面紀錄可追溯到1623年),我母親那邊的家族便住在愛沙尼亞,在那之前,他們可能已經住在那裡當農夫,所以我母親那邊的家族非常鄉村。

蘇聯的鄉村景色一直到二次大戰前都沒有太大變化,因為沒有錢來促進發展:),所以就像個露天博物館。愛沙尼亞人仍使用獨立時期的工具,它們比蘇聯的工具好用。

愛沙尼亞蘇維埃社會主義共和國時期,我的奶奶住在沿岸地區,接近蘇聯邊界(代表該地也是軍事區域),當地禁止外國人進入。唯一能讓西方人旅行的地點是首都塔林,鄉村地區通常禁止他們進入。但我的母親還留有蘇聯護照,而且奶奶和我們的血緣關係夠親近,所以我們才有機會申請到鄰近地區旅行;外來者則是一律不准到鄉間。如果有關當局准許了,我們便能申請簽證。簽證核准了,我們才能去旅行,不過我們並非總能拿到簽證,所以處理旅行的事情會花上一整年的時間。如果我們獲得准許並拿到簽證,便會祕密前往愛沙尼亞鄉間。

我的芬蘭父親在蘇聯各地工作了25年,所以我遊歷了蘇聯各地,也因為他的工作,讓我有機會看到蘇聯的不同面向。

回文章列表