「Dear文娟:

獨自徒步了兩天,終於來到海拔4255公尺的恆河源(Gaumukh),在高處,想起了你,想將這眼前的溶冰之水取一瓢帶回去給你,想起你是,帶我飛起的―─第一道翅膀。

2010.9.13 旺霖」

對照《走河》書中第三十一章〈等待〉,方知八年前,這一瓢溶冰之水,多麼取之不易。

「源頭在哪?眼前的水勢,依然湍急,灰綠或白的河水濤濤在亂石河床間滾滾跳躍,兩岸看來再也無路可去,卻仍遙遙望不見河流的來向。不曉得該怎麼相信這就是恆河源地?

「『一般人到此,就算完成朝聖之旅,』廟裏的婆羅門祭司告訴我:『源頭在十八公里外的勾穆克(Gaumukh,又稱牛嘴冰川)。不過那裏山高路陡,祇能步行,或騎驢子,很少人會去的。』」

再看末章〈朝向大河盡頭〉,我心中一緊,這張卡片的文字,是旺霖用命換來的。

「陰沉的天。最後的五公里。海拔從三千八到四千二百公尺。感覺很近,實際在走,卻變得異常遙遠。」

「前一天,是頭輕腳重,現在則頭重腳輕。每走一段,我勢必得停住,休息一會,甚至兩度吐倒在路上。」

「每次,一望見前方遠坡上閃現一道涓絲般亮白的冰痕,就以為那是源頭。慢慢走近了,才曉得又是我的妄想。」

「雲層嚴密籠罩著天,寸草地衣不生的地表。大山的骨骼赤裸裸攤展開來,所有的肩膀,節瘤,脛骨,全暴露碎裂在外,滿地殘破的片岩,礫石,卵塊,還有那一逕兀自流著的溪水。」

「走到溪畔,一處插著旌旗,疊石圍起,供奉濕婆的神龕,也還不是源頭。……」

「我是島嶼來的一片葉子。這一百多個日子,從大海開始,經常每天步行八九個小時,儘管斷斷續續地,至少也踏踏實實走了一千六百公里啊! 」

我沒有遇過任何一位作者是拿生命來寫書的。

當年《轉山》裡的謝旺霖,與藏獒拚命、因水土不服差一點喪命;而《走河》的謝旺霖是與未知的河流博命,他說:「我不再思想前方。一切都化作當下腳下的一步,祇求一步接住一步而已。有一刻間,我感到不再身處遙遠,而是踩著自己的盔甲,身體,血肉,踽踽獨行,毫無防備,走成了透明。」

2008年1月,《轉山》出版,那時我陪著旺霖至全台新書分享會,更跨海到大陸宣傳簡體字版,隔年洽談同名電影的授權。當年《中國時報》兩度以「文學暢銷奇蹟 轉山最屬特例」及「轉山旋風」為題報導:「最奇蹟的暢銷書非《轉山》莫屬,目前已賣了超過六萬,許多企業家、主播都為其吸引,令出版人嘖嘖稱奇。六年級的謝旺霖騎單車登上西藏高峰,並以濃縮、感性的文字,將一路的考驗與風景,內化成自我追尋與成長課題,真誠動人,不但獲得林懷民、蔣勳等前輩的讚揚和背書,作者至今已走遍全台、甚至遠赴上海校園演講,成為尋夢青年代表,形成一股驚人的『轉山旋風』。」(林欣誼,2008.12.28)

《走河》書寫了八年,其間他讀了兩校的博士班,休學,接著當兵,也到歐洲旅行。沒有走路時就是寫作。他說:「我只有在走路的時候,才會感到安心。」

謝旺霖自嘲自己常把簡單的事作成了複雜。一條人人走起來順暢的,他走來就崎嶇,那是要他親嚐親受,再透過文字書寫成書的天命吧!

他持續以獨特的「謝旺霖式」的旅行前進:試探、尋徑、前進、孤獨、貧窮、執著、荒謬、驚險……

恆河全長2510公里,他逆流而走,從「河下游」,行經「河中游」,溯源至4200公尺的恆河源頭「河上游」。許多人問他走河的理由、寫書的理由。他都說不出所以然。

直到近兩個月的編輯,尤其後半個月,編輯企劃們幾乎與他天天相伴,從封面設計到內文編排到地圖描繪到菩提葉的擺放到文案到校對,他每每親臨現場,一字一句斟酌,一次次鉅細靡遺的討論,在互動在自我的對話中,他稍微能描述書寫的意義了:

「這不是一本可以按圖索驥的書,也不是冒險犯難的作品,更沒有企圖描繪那龐大複雜高深的印度。」

「其中雖不乏些片斷,偏見,與陋聞,有的似乎過分聚焦在某些細小的『微物』上,如口水,如蟑螂,如螻蟻,但彷彿又不僅僅甘於那些表象;而有的人事,雖發生在那遙遠的國度,卻好像也可以生發在其他地方,或者就是我久居的島嶼。」

謝旺霖彷彿以首章作為走河的宣示,:「為了一條或來或去的河流。為了看見,為了記憶。為了體會那些原本不懂的,也為了那些看不見的─—或將把我的眼睛,重新打開。」

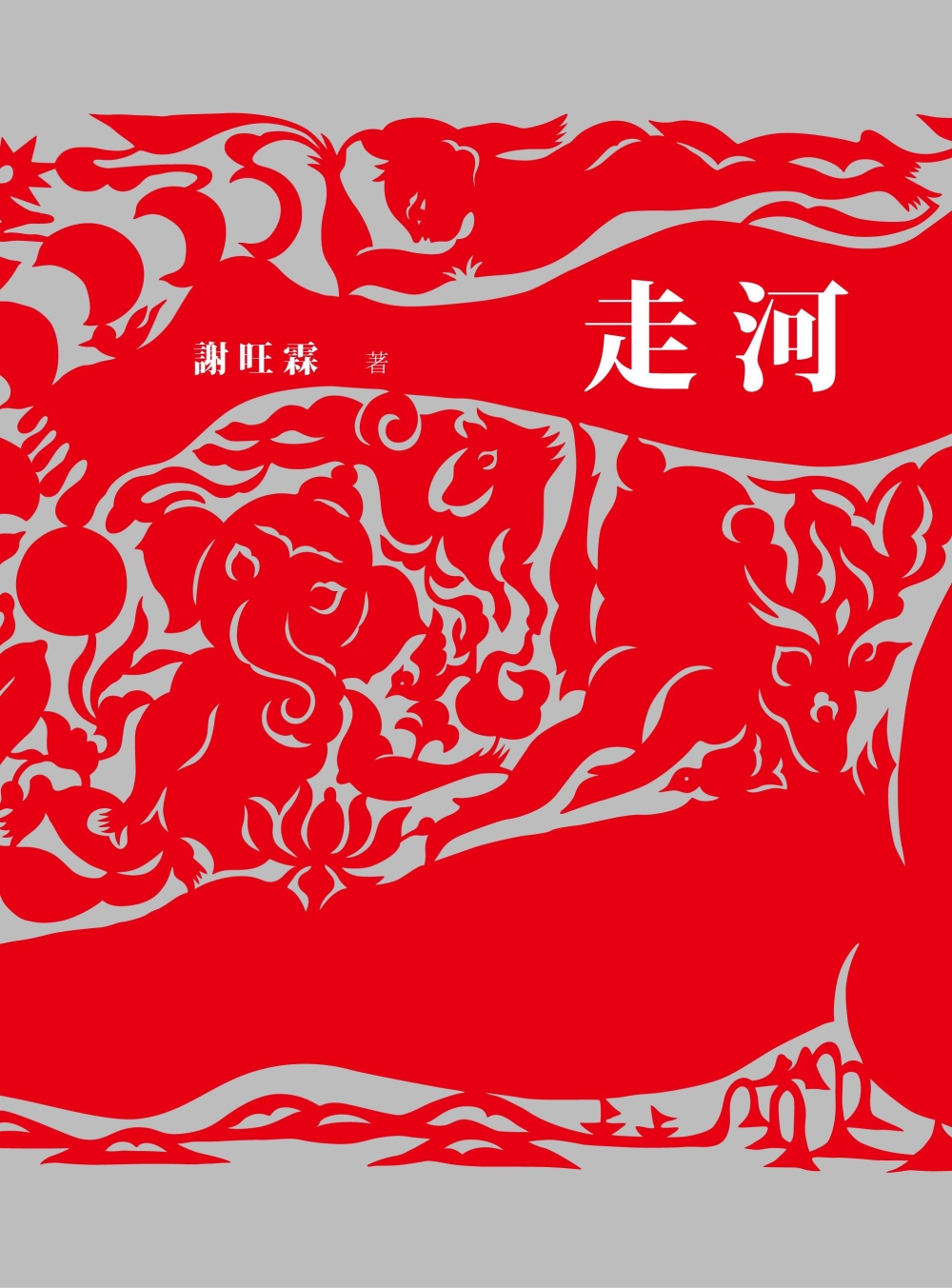

一個流浪者的「走河」又拉進了兩個流浪者的參與:吳耿禎的封面剪紙藝術與西塔琴音樂家吳欣澤作曲演奏吟唱,有文學、藝術與音樂,讀《走河》,看《走河》,聽《走河》,讀一段,停下來,想想走河的人,更多的是,也想想自己的人生意義。

讀《走河》,聽《走河》!

西塔琴演奏家吳欣澤,專為《走河》作曲、演奏

曾文娟

時報文化出版第四編輯部總編輯

回文章列表