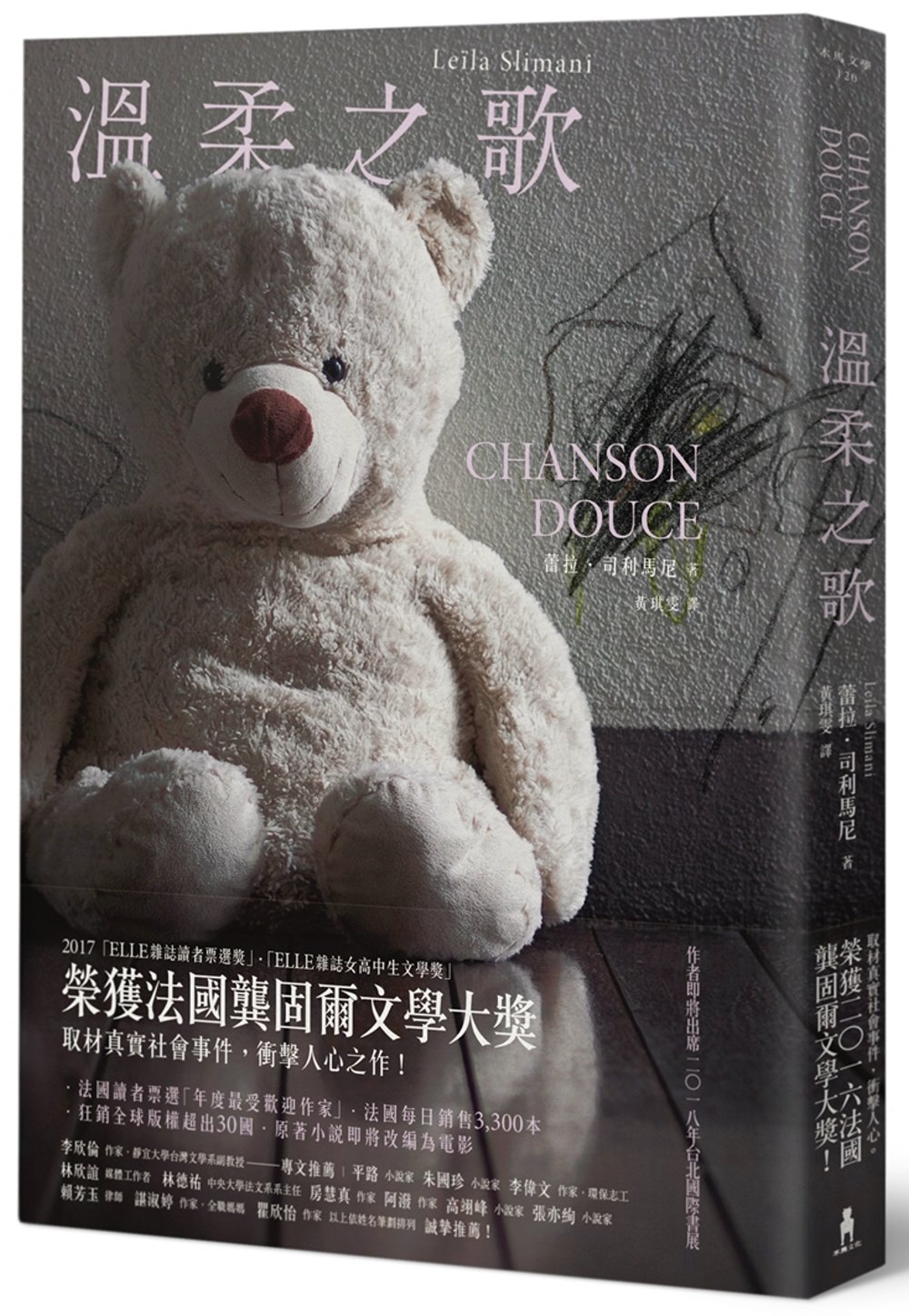

蕾拉.司利馬尼以小說《溫柔之歌》拿下2016年法國龔固爾文學獎

文/林德祐(國立中央大學法文系副教授兼系主任)

《食人魔的花園》法文版書封

《食人魔的花園》法文版書封

蕾拉.司利馬尼(Leïla Slimani)是當今法國文壇新崛起的作家,目前的創作雖然只有兩本小說,但在法國文壇引發的迴響不容小覷。她的處女作《食人魔的花園》(Dans le jardin de l'ogre),以一位性愛成癮的法國女子阿黛爾為主角,敘述這位人妻人母不為人知的一面,最終成為她丈夫揮之不去的魔靨;第二本小說《溫柔之歌》(Chanson douce)則以一位盡忠職守、溫馴有禮的保母路易絲為敘述主軸,描述這位保母在完美的奉獻背後隱藏的焦慮與仇恨,最終為雇主夫婦兩人帶來可怕的夢靨。從這兩本小說的風格來看,蕾拉的書寫恰似她的人物:表面上單純,實際上充滿了影射或暗示,令讀者久久思索不已。整體來說,她以樸實的語言,描寫人物與世界的表面,讓隱藏在背後的幽暗深淵自行顯現。她的敘述帶有一點距離感,讓人物都有發聲的機會,有時也讓「物品」有機會發聲……因為對蕾拉而言,魔鬼藏在細節裡。

2016年當蕾拉以《溫柔之歌》獲得龔固爾文學獎時,她的小說創下了60萬的銷售量(根據《文學雜誌》2017年2月的調查),小說一開始就讓我們看見路易絲這位保母,在溫柔善良的外表下,居然包藏禍心,犯下了殺害兩個小孩的命案。接下來的閱讀重點就在於找出原因。兩本書的時間,蕾拉已經成為法國文壇充滿活力的作家,她不是以話題搶版面的作家,也不是暢銷書小說家,她的創作理念建立在她豐富的法國文學的閱讀經驗。出身摩洛哥,父母親皆為知識份子,受過良好教育,蕾拉17歲便已赴法國求學,法文說得比阿拉伯文好,目前的小說創作中並不刻意以摩洛哥為背景,不同於其他摩洛哥法語小說家偏好從故鄉汲取靈感,例如同樣得過龔固爾文學獎的小說家班哲倫(Tahar Ben Jelloun),蕾拉並不特別以摩洛哥身分來創作,但是她特別關注在法國社會中存在的社會議題,例如社會階層與衝突。

在法國可以強烈感受到勞工階層的敵意,資產階級封閉在自己的思維模式之中,文明要我們共同生活在一起,可是這個時代,共同生活的衝突很大;另外母職的議題也在小說中充分展現,職業婦女與小孩照顧的雙重難局,女人生了小孩之後還出去工作,就會被指責棄小孩不顧;如果留在家中顧小孩,別人又要把她貶低為老媽子。

對蕾拉來說,文學創作並非只是塑造一段驚悚的故事,或是刻意放大表象與真實的差距,任何形式的文學作品,其目標本來就是要傳達真相,不要只是停留在表面,真相永遠比外表上看見的還要複雜,童話、神話或任何傳說講述的不外乎這個道理。某個層面上,蕾拉的小說也類似殘酷童話。在童話的世界裡,每個人都有設定好的角色,爸爸、媽媽、孩子,仙女和巫婆,隨著故事演進,真實的面貌逐漸顯現。童話總是隔著距離描寫原始的恐慌,正如蕾拉的小說雖然定錨在寫實中,同時又來自一個古老、普遍的背景。第一本小說中的阿黛爾就被喻為21世紀的波法利夫人或安娜.卡列尼拉。

很多評論也說《溫柔之歌》像一本黑色小說,事實上,最初動筆的時候,蕾拉原本構想描述一位保母的生活,以及她內心的問題,但是寫著寫著發現越來越往心理分析的模式發展,太過悲情,似乎少了一種敘述節奏,後來蕾拉結合了兇殺這個元素,才找到了全書的架構。她把時間與空間打碎,讓視角分散,保母路易絲是中心人物,但是她會由其他人的角度來照亮。這樣的設計就有待讀者重新拼湊,同時也傳達一種理念——你永遠不可能完全認識一個人。

在《食人魔的花園》中,蕾拉曾描述:「男人會覺得她就是愛打扮,輕浮,隨時都可以。其他女人則認定她就是愛主動出擊,最心地善良的可能會說,其實她內心空虛不已。他們都錯了。」的確,蕾拉認為對任何人做出的批評可能都是錯的。因此,她的人物塑造比較像沙特存在主義式的觀點,人只能透過所作所為來定義自己,而人的所作所為永遠會超乎人們的預料。人的自由永遠大於自身的限定條件。就像蕾拉的人物雖說每個人似乎都遭受束縛,但人物自己會做出什麼事情,沒有人能夠預測。

蕾拉期盼讀者必須積極參與閱讀,自行在文本中尋找蛛絲馬跡,串聯線索。文學不能只是一場純娛樂,讀者也不能只是被動地任人講述,全盤吸收。這類型的書當然也必須存在,但是蕾拉想要嘗試另外一種創作,必須能顛覆讀者的定見,使讀者走出舒適圈,正視一些不願看見的問題,或看不到的問題。

除了揭露真實與表象的差距,蕾拉的作品也帶有一種社會學式的精確觀察,她相當留意細節,對她而言,一個人吃東西的樣子,穿著打扮,言談舉止,這些姿態都比任何冗贅的心理描述更有效地呈現人物,必須要讓那些微不足道的細節自行示意,小說創作的挑戰也在此。另外,社會學很講求「人與環境」的關係,蕾拉也認為,一個人與所在地方的關係也是她小說創作的動力,人物什麼時候是在自己的地方,什麼時候不是在自己的地方,什麼時候他是假裝在自己的地方。這些同樣是巴爾札克寫實主義小說的重點,比方說巴爾札克在描述小氣的戈斯貝克(Gosbeck)先生與他宅屋的關係時,就比喻說,「簡直是牡蠣與礁岩的關係」。以前的時代,人名與出身就界定出他屬於什麼地方,以前的資產階級家族,家中僕從眾多,各司其職,位階清楚,今日的小說則模糊不清,邊界混淆,差異性消弭,衝突升高,其中種族主義的分化最為嚴重,蕾拉曾經舉過一個例子:巴黎十八區的兩所高中試圖混校上課,一所高中的學生都是來自新興中產階級家庭(俗稱bobo族),另一所則多為生活條件較差的家庭,前面學生的家長雖然都是個性溫和,甚至反對種族主義的人,但他們還是不要自己的小孩與黑人和阿拉伯人混在一起。蕾拉小說試圖捕捉的也是這種社會階層的矛盾心態。

走入文壇之前,蕾拉曾經擔任過記者,也幫一些政治立場明顯的報紙寫文章。記者的身分雖然不見得啟發蕾拉走入小說的創作,但是記者的職責在於觀察、詢問和捕捉細節,穿梭在市井小民之間,對她的文學創作或許有幫助,她的確喜歡採訪的工作。日常生活中有許多美好的事物,有時路上聽到的隻字片語,都強過翻箱倒櫃、索盡枯腸找到的用語。街頭巷尾的談天,這是一種單純的語言,日常生活即是文學題材。

《性與謊言》法文版書封

《性與謊言》法文版書封

小說創作之外,蕾拉也寫了一些論戰式的評論,目前她尚無打算將文學與論戰類銜接在一起。她寫小說時,並不特別以摩洛哥身分來書寫,而只是一個人,關注人類生活的人;倒是當她寫論戰文章時,目標都是直指摩洛哥,2017年9月推出的近作《性與謊言》(Sexe et mensonge),以訪談穿插的方式撰寫,揭露在摩洛哥身為女人沒有身體自主的權利,女性如何遭受父權社會的不平等對待。如果說,她的小說專寫一些大家都不願正視的現象,而她的論戰文則道盡一些穆斯林社會不願聽見的事情。

她難道不怕生命受到威脅,尤其身為兩個孩子母親?有記者這麼問她。她表示,的確她沒有偉大到想為此而喪命,但是只躲在某種息事寧人的中間立場,絕對無法關注別人,她其實是一邊壓抑著恐懼,一邊表達政治立場。

也因此她並不同意韋勒貝克(Michel Houellebecq)的論調,韋勒貝克的小說《屈服》(Soumission)出版時遇上了巴黎恐攻,他的書中充滿了對伊斯蘭的嘲諷。蕾拉不贊同韋勒貝克捍衛自己書時的論據,她認為不應該把文學視為無稽之談,不能以「這只是文學,所以不要緊」這樣的論調就要為自己辯護。所有的作家都必須知道,越是自由,越是要付出責任。

自由也展現在蕾拉的書寫風格中,簡潔、樸實,不玩弄特殊修辭效果。她自認為在小說的佈局方面,已經採用了一些迂迴、破碎的策略了,她不想要在書寫上賣弄技巧。蕾拉的人物顯得深沉幽暗,不易看透,但在書寫上她卻是盡可能明朗、透徹,這是法語從17世紀以來就具備的特質。但她不愛編織過度繁複的句子,複雜的語句反而容易導致離題,使人無法看出重點,作家希望讀者透過精確的字眼,正確收到訊息。「風格,即是人」,法國古典主義作家畢雨豐(Buffond)曾這麼說;而在蕾拉這邊,或許可以說:「書寫,即是人物」。生硬、乾枯,不過度裝飾的書寫對應了女主角內心的欲求不滿,幸福無望……

蕾拉既在小說創作大擅勝場,也在時事評論的作品展現另一種才華,彷彿她的雙重國籍身分使她有不同的發聲,在今日的法國文壇,很少有創作者不在創作之餘雙管齊下寫些論戰式文章,但是蕾拉的文學天分獨樹一格,我們也期待她日後是否能在翻跨兩種文類之間,找到新的創作型態,或透過小說挖掘更多人類不願面對的真相,如歌地,溫柔地。

作者簡介

譯有《藍色小孩 》、《我100歲,我有7萬個小孩: 以馬內利修女回憶錄 》、《心理韌性的力量:從創傷中自我超越 》、《環城大道 》、《未定之圖:觀空間》等作品。

延伸閱讀

1.【書評】「保母」何以是現代父母最大的救贖與惡夢?──林欣誼讀《溫柔之歌》

2.【書評】你家也有一個吃飽就躺在沙發滑手機的男人嗎?──諶淑婷讀《第二輪班》

3.【特稿】林莉菁:你們很大,查理不怕──從漫畫談法國《查理週報》

回文章列表