《絕美之城》並不是一部關於旅行的電影,譬如《遠離非洲》或《革命前夕的摩托車日記》那一種,但它採用了法國作家塞利納一段關於旅行的文字做為片頭,取自他的名著《長夜行》(Journey To The End Of The Night):

旅行是有益的,它鍛鍊我們的想像力。其餘的一切都是失望與疲憊。我們的旅程完全存在於想像之中,這是它的力量所在。從生至死,人群、動物、城市、事物,全是我們想像出來的。它像一部小說,只是虛構的敘事。

Travel is useful, it exercises the imagination. All the rest is disappointment and fatigue. Our journey is entirely imaginary. That is its strength. It goes from life to death. People, animals, cities, things, all are imagined. It’s a novel, just a fictitious narrative.

那麼,或許在這層意義上,《絕美之城》其實也可視為一部關於旅行(更精確地說,應該是旅程)的電影。只是那趟旅行的時間很長,持續了一個人生這麼久,而旅行的起點、途中與終點都是同一個地方,即永恆之城(The Eternal City)羅馬。

羅馬也是聖徒之城,更是觀光客之城。電影以一個平凡無奇的觀光團當做開場,在那群無知又好奇的觀光客眼中,羅馬城內一尊尊的雕像、一座座崇偉的神廟,以及不時出現在片中的羅馬競技場,在他們眼前構築出千年前的異鄉景貌。

然而對於《絕美之城》的主角Jep來說,身為一名老練卻又執拗的旅行者,他的異鄉並不是世界上任何一處他未曾抵達而此生仍抱著熱情想要一探究竟的地域──事實上,Jep甚至從不離開羅馬,這裡就是他的起點、途中與終點。Jep的異鄉,是他自己的過去。

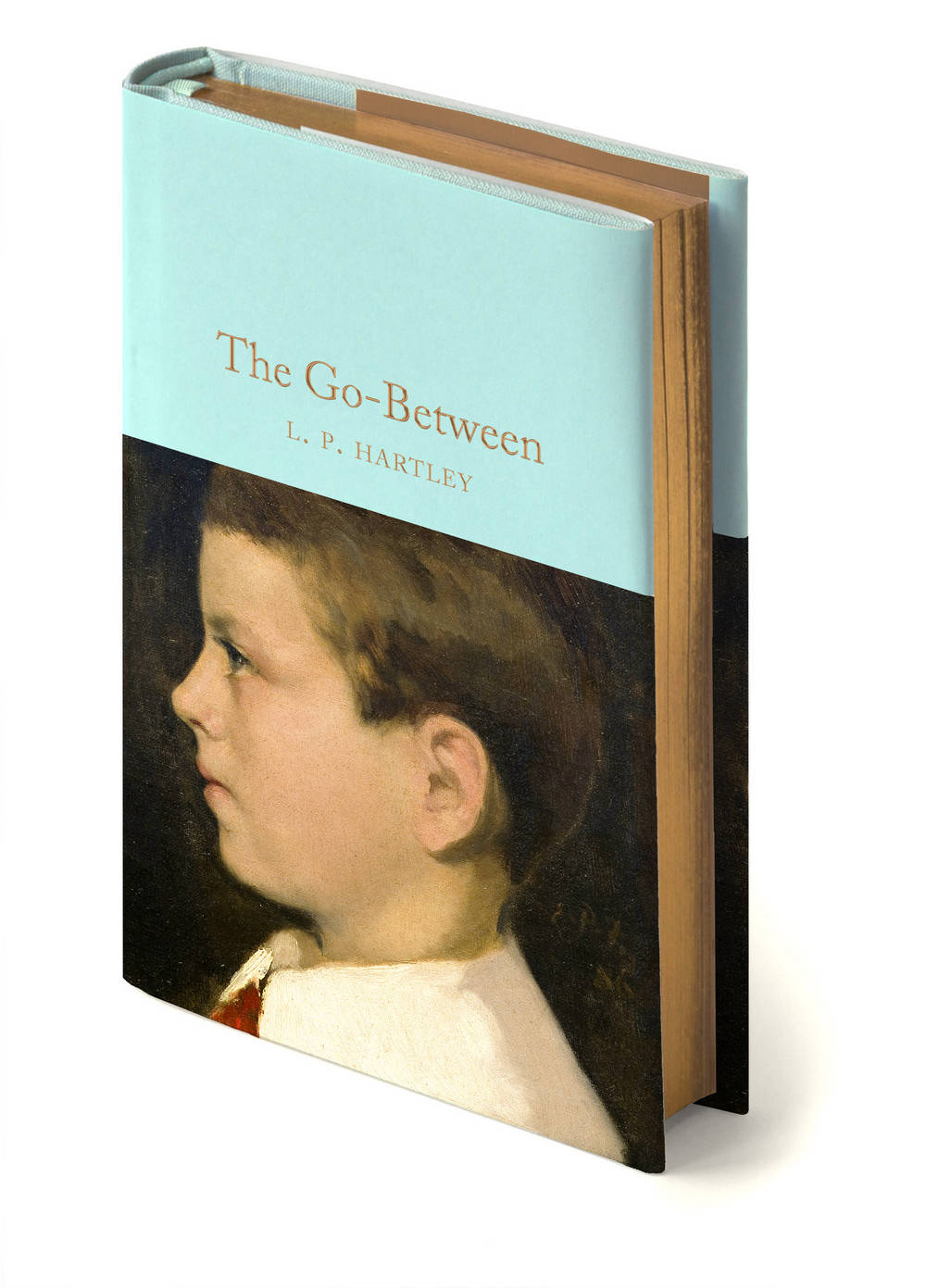

英國作家赫特利在他的小說《送信人》(The Go-Between)用了這麼一句話破題:「The past is a foreign country: they do things differently there.」

是的,每個人的過去都是一座異鄉,當你回望時,會赫然發覺當時的自己是多麼的不同,不單是行為舉止方面,還有一種可貴的天真,一種感覺萬事皆有可能的無知──過去的自己就像個無害的觀光客,像一個剛開始鍛鍊旅行技藝準備要應付人生這場硬仗的蕩遊者。

Jep的確老得有資格回望過去了,雖然他依舊是羅馬城夜生活的國王,依舊衣冠楚楚地(嘿!他可是義大利人呢)穿行在各種美酒、佳餚和漂亮女人所疊起的高端派對中,但他剛過完65歲的生日,若生活在台灣,那是可以購買高鐵敬老票的年紀了。

他有一對退化的膝關節,銀白色的頭髮梳理得服貼整齊;他當然未婚,沒有固定的伴侶,和美女上床不再是約會最終的目的,他所持的理由是:我已經忘了愛一個人是什麼樣的感覺。

身為作家,他寫過最有名的、也是至今唯一寫過的書,是一部叫《人體器官》的小說,那已是四十年前的事情。世故如 Jep,同樣有個理由替自己辯解,他說,寫作需要專注與平靜,誰教羅馬太讓人分心,讓人虛擲寶貴的時間。

不過他心裡肯定是清楚的,他就是那些讓人分心事物的源頭:Jep在26歲那年抵達羅馬城,野心便是要成為名流社會裡的國王(the king of the high life),花了四十年光陰,他做到了。那場鋪張的生日派對裡,人人等著奉承他、討好他,當眼前的食客與使徒仍不停歇地追逐著感官的愉悅,Jep卻忽然在自己的派對裡驚醒,他驚覺,自己竟是這個社交力場裡最無關緊要的一個人。

他彷彿只是一個藉口,讓周遭的男男女女可以跳完那支求偶的舞。

翌日清晨,Jep穿著昨夜的華服,在拘禁他的絕美之城裡蕩遊著。他四處張望,一邊思索著自己的過往,不小心在空氣裡聽見一則則關於老朋友的,舊情人的,也關於他自己的耳語。他終於在65歲的第一天明白,自己的這一生過得是如此的虛無,明白了某部分最重要的自己,一直留在18歲的那座小島上,夏夜,燈塔,黑色的海潮,那個不斷在後來的夢裡閃回的初戀。

《絕美之城》有一套無懈可擊的原聲帶,最讓我驚豔的是後搖滾樂團Rachel's的一首歌〈Water From The Same Source〉,驚鴻一瞥地出現在夜遊羅馬的那一場戲。

Jep找到替羅馬守門的神祕男子,他身上存放著所有通往羅馬最美麗的建築物的鑰匙。Jep帶著新任的女伴流連在莊嚴的古物與遺跡間,眾神無語,他們已看盡人世的滄桑,永恆的唯有這座城市本身,從生至死,眾生只是過客。

陳德政

寫字的人,聽些音樂,看些電影,讀點書,走過幾個地方。有個部落格叫「音速青春」,有本書叫《給所有明日的聚會》,最新作品為《在遠方相遇》。

回文章列表