媽媽的一天是怎麼過的?繪本《今天》(Today)是一首流傳於紐西蘭某兒童教育支援中心的短詩:

我今天沒有洗碗,

直到下午兩點半,才整理床單。

尿布泡得太久,味道漸漸發散。

昨天的麵包屑掉在地板,盯著我看。

玻璃窗上,污痕片片,好像藝術家揮灑的線,

再下雨時,還會看見。人家看見了會怎麼說啊?

好差勁啊,你這個懶鬼,或者,你今天都做了什麼?

我餵寶寶喝奶,直到他睡著。

我抱著他,直到他停止哭鬧。

我和他玩躲貓貓,為了逗他笑,我把玩具弄得吱吱叫。

第一次知道這首短詩,是馬尼尼為告訴我的,兩年前她寫了《我不是生來當母親的》,談母乳尿布洗衣哄睡等自新生命誕下後就不知道何時才能結束的無奈庸碌,她將家事與孩子形容成滲入母親生命的「白色」,掩蓋了自己的人生,女人就在一大堆瑣碎卑微的小事裡,撫養著孩子長大。

兩年後,李欣倫寫《以我為器》,寫不成眠的夜如何漫長難熬,點亮的燈也變得灰暗,丈夫雖然盡力幫了忙,但自己為了育兒被「再教育」,不僅對痛苦的容受力提高,對生活的脫序也更包容有彈性。

這樣的生命改造,常常是落於女人身上。

今年八月生下第二胎後,我趁著坐月子的空檔,開始讀起《第二輪班:那些性別革命尚未完成的事》,我在書上一段一段畫重點,然後用同一枝鉛筆在日曆紙上畫隻三角龍送給4歲的兒子,還要時不時抱著哼哼唧唧的嬰兒左搖右晃,為他哺乳、換尿布。我不用規劃健身或訂購塑身衣,夜夜照顧嬰兒至凌晨、夜裡餵奶數次,不分日夜的疲累,想減去懷孕增加的體重對我來說根本不需煩惱。

育兒後的人生,對我來說就是「選擇」與「為難」的加總。例如晚上九點,全家洗好澡,家裡清潔乾淨,兒子和老公依偎在客廳,選著想看的電影,兒子甜膩膩的呼喚我;我也好想,但看電影的一個半小時,至少能寫上五百、一千字,可以少熬夜一小時,天知道我要有多大的意志力才能克制自己不走到沙發上躺下來。

事實上,我正在寫的這篇文章,已經先在浴室內想好了開頭與段落,那是我極少數可獨處的時間。我反覆在腦海想了又想,但一走出浴室,聽到孩子在哭,看到老公在哄,我只是走到廚房洗了流理台內的碗筷,就發現自己忘了大半,趕緊坐到電腦前輸入243個字,接著起身去幫孩子換尿布。

在我還是上班族時,就發現女同事為了如何在下班前安頓好放學的孩子而焦頭爛額(找個好的安親班、請家人接孩子、設法讓孩子乖乖待在辦公桌旁);男同事完全沒這困擾,他們甚至下班後、假日能有自己的休閒活動。歷年來我的主管一直是不用分擔育兒工作的男性或未婚女性,不是因為那些企業和機構歧視已婚女性,而是許多高階主管需要的是將生活奉獻給工作的人,而非必須準時下班接孩子、為孩子講故事玩遊戲、哄孩子入睡的「第二輪班」者。

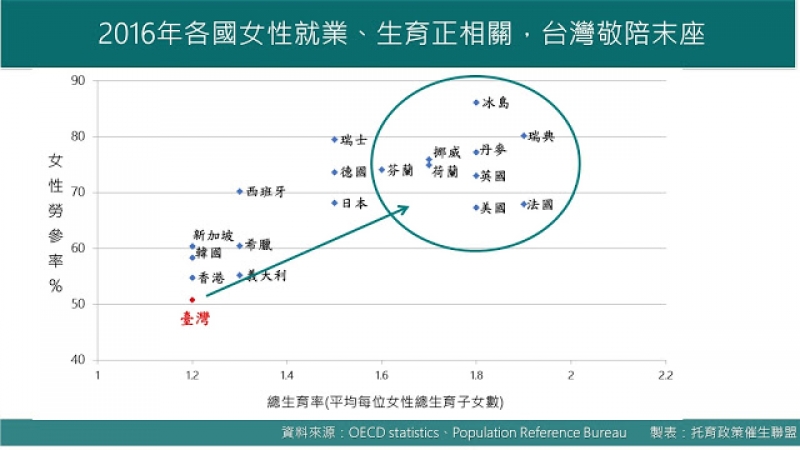

托育政策催生聯盟在九月上旬公布,台灣女性勞動參與率和生育率「雙低」,女性就業率約5成,平均每位女性總生育子女數僅1.2名,不但落後香港、南韓、新加坡等亞洲國家,與冰島女性就業率逾8成6、總生育率約1.8,及瑞典女性就業率逾8成、總生育率逾1.9相較,簡直望塵莫及。為了在家照顧幼兒,台灣女性在年輕時就中斷職涯發展,等到小孩長大,女性企圖重回職場時,只剩下低薪的勞力工作。在台灣,育兒成本太高了。

(圖片來源 / 托育政策催生聯盟)

如《第二輪班》作者、社會學家霍希爾德(Arlie Hochschild)所言,多數沒有孩子的女性會比男性花更多時間在家務上,有子女的女性,則花更多時間在家務和照顧子女上。好比職場存在的薪資差距,家庭內部亦存在兩性的休閒差距(leisure gap),許多女性下班後,還得回家繼續「第二輪班」,作者估算,若把有酬工作、家務、照料孩子的時間加總,女性一年約比男性多工作一個月。

無怪乎霍希爾德會寫:「第一個孩子耗盡這對夫妻的精力,第二個孩子引爆婚姻危機。」我想到生產後持續好一陣子,凌晨餵奶後,我必須抱著新生兒在椅子上入睡,直到天明,在我昏沉全身痠痛又睡不好時,老公會起床運動,雖然很想大翻白眼,但餐桌上已備妥了早餐和熱咖啡,我就默默把白眼翻回來了。只是轉念一想,這不正是書中提到的「婚姻感謝經濟學」?由於女人從屬地位的文化氛圍,當我們遇到一位願意分攤家務的伴侶時,就覺得自己比一般人幸運,認為家務趨於分工平等,卻忽略了自己其實負擔超過5成(甚至7成)的家務與育兒工作;而男人卻不覺得自己「幸運」,他們想的可能是:「妳是女人,所以比較擅長。」他們婚姻裡的平等,其實是「他的」與「她的」分攤差異所構成。

不只一位女性朋友抱怨,她們比較容易同時處理兩件事,例如一邊使用吸塵器、一邊關心稚齡子女在幹嘛;一邊折衣服、一邊盤算購物清單。而男性通常在「煮晚飯」或「帶小孩去公園」二擇一。女性常常忙於工作、孩子和家事三者間,甚至工作和家事都在競奪她照顧小孩的時間。

霍希爾德說:「性別革命主要由經濟變遷所導致,人們卻在婚姻裡感受到它。」台灣雙薪家庭已是常態,女性大量進入經濟體系已有20、30年,人們卻還沒產生相應的理解,女性生活方式已經超出母親和祖母的軌跡,隨著女性可支配時間變少而減少家務勞動,「誰來做」與「哪些事情需要做」將成為婚姻中深層緊張關係的來源。

每到母親節電視就開始出現強打「超級媽媽」的廣告,職業婦女接了孩子回家,忙碌卻也光芒四射。這個女性形象與「忙碌的高階主管」相似,有效率、具條理、精力充沛、樂觀開朗、充滿自信,彷彿職業婦女時間寶貴猶如高級主管。廣告忽略的是,高級主管的忙碌是待在辦公室長時間辦公,但時間報酬高;職業婦女忙碌卻是因為薪資低、也缺乏人手幫忙家務,她們能表現得如此出色,是個人能力所成就,這項私人特質不該遮蔽了雙薪家庭缺乏公共支持的社會問題。

當我們的社會文化讚揚這種個人力量形象,創造出諷刺的英雄主義,遮掩了女性每年必須額外勞動一個月的現實。這也出現在書中訪談的家庭案例中,有些女性希望自己也是廣告中秀髮飛揚、身著精緻套裝的主角,成為令人讚嘆的「超級媽媽」;有些女性卻是說服自己,因為薪資差距,自己的事業和時間比丈夫「更不重要」,卻沒發現自己同時壓抑了女性的價值。

還有另一種女性採取「隔離」的方式,將女性與女性、男性與男性做比較。「男人做家務很少見,女性對家庭的付出比較普遍,所以男人肯付出就要知足」,或是將其類推於童年經驗,「我從小就被要求做家事,男人則不是」。以上種種,都只是為了調和女性追求平等的信念與實際作為之間的矛盾。

我想這本《第二輪班》鐵定會惹惱很多男人,他們明明做得比以前的男人多,卻不斷被抱怨、很少被加分,而且遊戲規則(家事處理模式)總是由女人決定。

很多男人解釋,不想分擔第二輪班是因為事業忙、工作壓力大,如果邏輯上說不通,就改口說自己沒學過、沒做過。他們抗拒的方式也花樣百出,例如漫不經心,以至於忘記採買、把飯弄焦、永遠搞不清楚東西放哪、做得隨隨便便,讓「試著去做」本身就獲得分數,下次不再被託付同一件家事。這是一種裝笨的男性策略。

有些男人乾脆等著妻子開口要求,但「要求」對女性來說就已經是額外工作,況且一開口,要求也成了乞討。所以這招很有效,一個男人等在那裡被問,被要求時又悶悶不樂或生氣,他的妻子往往不會想問第二次。另一個常見的策略還有「降低需求」,男人不在乎衣服皺巴巴或是吃速食,也覺得看育兒書沒必要,男人創造了一個「巨大空洞」,是女性帶著比較大的需求踏進來,如果想穿乾淨的衣服、吃正常的餐點、住在整齊舒適的屋子、聊聊流行的育兒經,那麼妳們得想想辦法。

但是以上這些男人在職場表現好,與女同事社交活潑合宜,回家也會與妻子討論工作上的問題,會安撫妻子低落的情緒、擔憂孩子的健康與學習狀況,會在家裡多做一點家事,只是就連這一點家事也必須提醒:「你想幫孩子洗澡,還是去洗碗?」如果沒問,妳可能會獲得一個晚餐後在沙發上看電視或滑手機的男人。

霍希爾德在長期追蹤訪談的最後,會請受訪者給即將步入雙薪婚姻的女性一點建議,其中一位女性說,她很難過自己生了兩個女兒,無論她們多聰明有衝勁,將來都要面對和自己一樣的衝突與拉扯,除非放棄婚姻與養兒育女的想法,「但如果有個兒子,至少身為男性,他可以毫無保留地專注發展自己的聰明才智。」這個回答,連她自己都覺得可悲。

我必須指出更可悲的一點,這本《第二輪班》於1989年出版,30年後身處於台灣的我們讀來卻毫無違和,台灣雙薪家庭中的女性依舊為「第二輪班」所折磨,她們往往尋求外援(保母托兒或鐘點打掃)、進行各種削減(放棄閱讀、嗜好、電視、訪友、運動、獨處),然後化身為超級媽媽。

要拯救一段婚姻,社會必須停止將家庭主婦與母親角色強加於女性身上,不只是夫妻共同分攤家務與育兒,與新好男人結婚不再是少數女性的「幸運」,更必須要求政府形塑出新的性別政策,去適應女性必須外出工作的事實,例如瑞典的「親職假」(parental leave),強調夫妻雙方「共同育兒」觀念,無論男女都可申請「育嬰留職支薪」,其中兩個月為父親月,必須為男性才得以申請,促進父親參與育兒工作,如此,才能免除性別革命停滯造成的苦果,進而讓家庭生活就是家庭生活,而不是「第二輪班」。

延伸閱讀

● 諶淑婷/在陪伴孩子成長與工作成就之間痛苦拔河──讀《菁英媽媽想上班》

● 專訪《以我為器》李欣倫:當媽媽後,優雅已經離我很遠了

● 名為母愛的束縛──專訪馬尼尼為《我不是生來當母親的》

● 廖梅璇 / 血肉寫就的生之書──讀李欣倫《以我為器》

● 專訪《好媳婦國際中文版》宅女小紅:婚後生活,就只是家裡多一個人啊

回文章列表