(攝影/陳昭旨)

現在,我們祖孫三人正坐在發財車上。緊緊依攏相偎,把全世界擋在車窗外。

現在,我們正準備離開大內。

大內無高手,惟一姐,惟阿嬤。

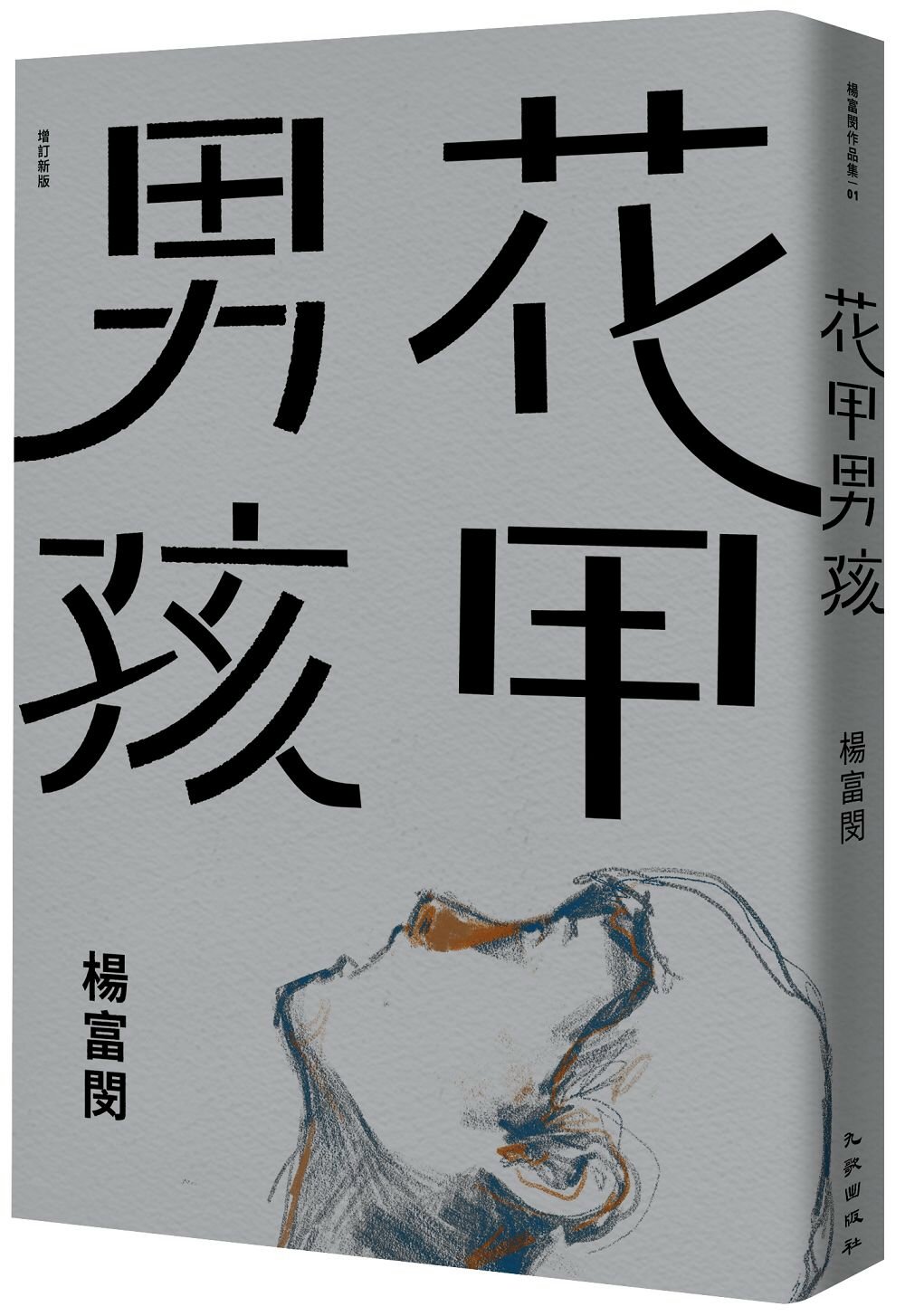

這是楊富閔在2008年全國台灣文學營創作獎中獲得小說首獎的篇章〈暝哪會這呢長〉開頭,收錄於他2010年出版的小說集《花甲男孩》中,描述離鄉的姊姊與在家鄉的男孩、阿嬤祖孫三人的細膩情感。而他最新出版的散文作品「解嚴後臺灣囝仔心靈小史」雙書《為阿嬤做傻事》《我的媽媽欠栽培》裡,同樣出現了一篇〈暝哪會這呢長〉,記錄著楊富閔與阿嬤生前在燠熱夏夜裡的情景。前後相隔5年的兩篇文字,一小說,一散文,卻是虛實交融又相互銜接,竟讀不出其中界線。

現年26歲的楊富閔,被譽為當前最閃耀的創作新星,不論是小說或散文,都備受文壇注意。年紀雖輕,卻總是關注家鄉故親、昔日舊事,而非著眼於自我心靈的耽溺呢喃;其文字純粹洗練,夾帶新世代獨具的幽默妙喻。以為成長於大內鄉間的他,既有著戀舊的寫作靈魂,或許是個思考語氣皆悠緩的男孩;不想楊富閔外表斯文白皙、不脫一臉稚氣,說起話來更快如連珠砲。但只要問他現下是否要以成為作家為職志,便慌張得頻頻結巴。聊到這次的「解嚴後臺灣囝仔心靈小史」,他說,那像是完成一道生命的關卡,「要到下一步去了。」

楊富閔在《為阿嬤做傻事》書前寫著「僅以此書,紀念我的阿嬤楊林蘭女士」。兩書正要進入編輯流程的六月底,阿嬤過世了。「阿嬤在我的生活和創作裡,都是很重要的角色。卻在我要進入出版的狀態時,我阿嬤不見了。」以楊富閔自己的話來講,他「嚇瘋了」;還用台語低低說了一句,「哉夕啊。」

而那時也是他正逢論文與搬家的壓力期。「那段時間一切都是混亂的,怎麼過的我都想不起來。」如他筆下那篇〈六月有事〉,他曾預感,至親至愛的阿嬤將在自己專欄連載的一年內離世,剛好就是六月,竟也一語成讖。家事校事書事全數交雜,他手寫論文,眼校訃聞,文章要改、稿子要對,連哭都沒時間。「那時候只想著,把該做的事情一點一點弄出去。結束後才知道,原來自己意志力這麼堅強。」不過是兩個月前的事,講起來卻帶點魔幻寫實。「現在想到阿嬤過世,還是有一點『欸,阿嬤已經過世了哦?』還沒回過神來。」話雖如此,他卻也隱隱知道,阿嬤一走,自己好似有一個階段就這樣結束,或完成了。

《花甲男孩》與「解嚴後臺灣囝仔心靈小史」,雖有小說散文之別,但對楊富閔來說,文體只是形式。「最重要的是,透過這個形式、換個方式發問,有沒有可能讓給我看到不一樣的東西?」楊富閔常說自己是個好奇的死囝仔,但現實生活中總是怯於提問,寫作便成了他問答的媒介。他在文字中不停發問,問阿嬤、問伯公、問姑婆姨婆、問父親母親,問著一些可能根本沒有人答得出來的問題。回想書寫《花甲男孩》時,是在大學畢業、等著從台南遷移到台北的暑假,「那是一段生命中突然沒事的時光,沒有任何一種身分包袱的兩個月。」楊富閔鎮日在家放空,如靈體附身般提筆寫了書中近半的小說;為了征戰文學獎,成天帶著隨身碟、騎機車到市區的影印店列印,就這樣過完這個暑假。「我在這些小說裡問了很多類似的問題,由很多個不同的人講出來。所以寫完之後,我比較好奇的是,我為什麼要追問這個東西?」

到了「解嚴後臺灣囝仔心靈小史」,他還是繼續追問,一邊問一邊盤整自己,也一邊寫下家鄉的人情風土,謄錄家族的記憶瑣事。「其實我到現在對創作還是沒有太多自覺,我只是把自己從小想到大的東西寫下來。」楊富閔老是想不起某篇文章的書寫過程與情境。「不是要講得很神怪,可能那已經是我想了很多很多年的東西。從小時候寫的日記、從我交給學校的作文,甚至從我開始拿筆寫字的時候,我就開始想了。」然後在恰當的、足以成熟的時間點,就這麼流出來了。

於是《為阿嬤做傻事》《我的媽媽欠栽培》可說是楊富閔在《花甲男孩》之後的意猶未盡。在最後篇章的收尾,他竟然無意識地繞回了自己創作的最初。〈暝哪會這呢長〉〈天光大內〉兩篇,彷彿兌現著過往自己在小說中曾為阿嬤設定的出殯場景,屢次壓下的情感,終於因文字的鬆綁而崩潰。「寫到最後一直哭,到現在還是不知道自己在哭什麼。」但哭是一回事,理智還是要把文字都安置好,「還好我沒有失控。只是整個人像被偷樑換柱,脊椎都被抽換掉好幾根了。」楊富閔淡淡地說。

「天光了。看我長大的阿姆阿嬸,一個個路邊住宅行出來,她們一句句傻氣的問候、簡單的提醒,讓我也無力走回家門。

是什麼提醒呢?

她們說,早。

她們說,富閔,阿嬤出門以後,有時間,你還是要常回來。」

──〈天光大內〉

延伸閱讀|《花甲男孩》楊富閔:我們有家可歸、有棺可扶……多麼懷念的送葬時光

回文章列表