獨厚心得

失去影子,我們終將無法完整──導讀《彼得.施雷米爾的奇幻之旅:出賣影子的男人》

作者:蔡慶樺 內容提供:畢方文化 / 2024-12-09 瀏覽次數(590)

這本小說作者夏米索(Adelbert von Chamisso;或者其法文全名Louis Charles Adélaïde de Chamissot de Boncourt)是法國大革命時代的法國人。大革命發生時,德意志大地上許多人激動地觀察法國,並憧憬革命,畢竟這是歷史上第一次真正有希望推翻貴族統治,建立人民統治的共和國。例如哲學家康德讚賞革命所體現的「人民意志的統一」(但他譴責革命的暴力形式),當時還是學生的另一位哲學家黑格爾、謝林、詩人荷爾德林也在革命爆發時激動地在宿舍中一起種下一株「自由之樹」。

但對法國人夏米索來說,這場革命不只是政治與社會的巨大變革,還改變了其國族認同。出身貴族家庭的他,革命時其家族城堡被燒毀、財產被充公,他不得不在動盪的時代中,以不到十歲的年紀流亡至普魯士,並在這異鄉定居、求學、工作,成為永遠的流浪者。

他最為人知的身分是自然研究者,但他在十九世紀初的柏林成長,那是德國思想史上極為燦爛的時期,他也開始醉心於文學與哲學,很年輕時候便開始創作,少為今人所知的是,他的詩作在當時的德語文學界裡受到很大的肯定,例如小說家特奧多爾.馮塔內(Theodor Fontane)在寫給同代詩人斯托姆(Theodor Storm,即寫出知名愛情小說《茵夢湖》的作者)信中,便自承青少年時期因讀了夏米索的詩,才開始創作自己的第一首詩。但夏米索最重要的作品不是詩,而是這本德語小說《彼得.施雷米爾的奇幻之旅》,使他在德語文學史中占有一席之地。許多德國中學生熟知其名,因為這本小說已成許多德文課堂上指定讀物。

為什麼這本小說會成為經典?讀者可以看到各種歐洲文學中經典的主題:認同、個體性、愛情、人性脆弱、財富、忠誠與背叛、無可扭轉的命運、與魔鬼的交易。這裡出現的無影者的形象太過鮮明,也影響其他歐洲作家,例如丹麥童話作者安徒生的《影子》中,那位突然失去影子的年輕人以及其擁有自主性的影子,明顯來自施雷米爾預言的啟發。

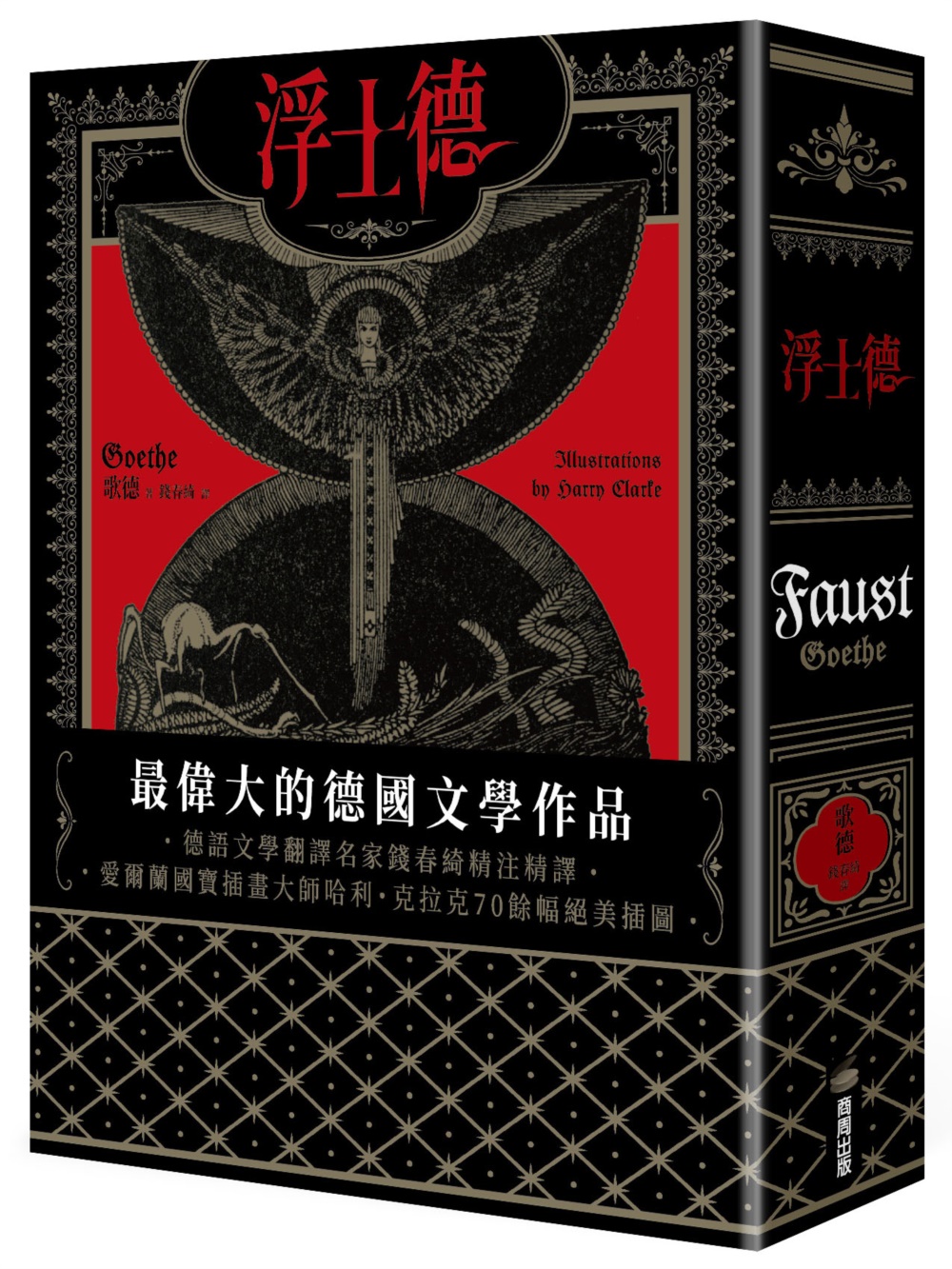

這本出版於一八一四年的作品,呼應了當時浪漫主義(Romantik)浪潮的主題(大約十八世紀末至十九世紀中葉的歐洲思潮,對之前的啟蒙與理性提出反思,重視個人情感、非理性。文學上不再著重古典作品,而是轉向民俗傳說、童話、寓言等),也有與同時代的重要作品對話的企圖,例如歌德,其一八〇八年出版的經典《浮士德》第一部中現身的魔鬼、以及魔鬼提出的交易,是這部小說隱匿的對話對象。夏米索甚至在小說中讓《歌德文集》出現在主角夢裡。但他對這主題的著迷並非因歌德才開始,早於一八〇三年他已創作過關於浮士德的長詩;或者黑格爾,夏米索雖未在其作品中直接引用黑格爾,但他寫作時正是黑格爾的全盛時期,也與黑格爾一樣都是柏林知名沙龍女主人范哈根(Rahel Varnhagen)的座上賓。閱讀《彼得.施雷米爾的奇幻之旅》過程,總讓我想起這位觀念論大哲出版於一八〇六年《精神現象學》中的「精神」發展過程,那不也是從素樸「感知」到「意識」、「自我意識」、「理性」、「精神」、「歷史」直至「世界精神」、「絕對知識」的一種「奇幻之旅」?

先簡單交代情節。小說主角是一位為了財富而將自己影子出售給魔鬼的浪人,他雖得到可無限揮霍的財富,卻反而悲慘,因為失去影子,遭受社會批判,他對自己全無自信,害怕他人眼光,很快地後悔這場交易,卻無能為力,只能離開最愛的人及關心他的朋友們,放逐自己,在全世界流浪,這就是他的「奇幻之旅」。

小說中最先讓讀者思考的必然是那處處浮現的主題:影子。影子其實毫無功能,存在與否並不影響正常人存活,所以小說主角不假思索地答應交易,可是一旦失去影子,他卻發現自己在社會中寸步難行,因為每個人都擁有影子,沒有影子的人被視為怪胎,是社會的局外人,必須被歧視、被排除。主角因此被所有人──包括其結婚對象──鄙棄,除了一位憐憫他的忠心僕人,最終他被迫必須告別熟悉的世界,浪跡到中國、西藏高原、歐亞大陸、非洲、亞太、澳洲等地,成為一位遠離人群、觀察自然的學者。

我認為影子比喻的是認同,是身分,是我們的個體性得以完整的要素。我們通常不會意識到認同的重要,或者以為即使沒有完整的認同也不重要,可是在失去認同時,就會理解,或者被迫理解,我們終究必須成為完整的人,無法以失去影子的方式生活。小說的編者前言中即指出,夏米索將財富與影子對立,破解世人只看到財富價值的迷思,指出影子才是本質的、穩固之物(Das Solide)。沒有了這種穩固本質,我們將無法成為今日的我們。

當然,也可以有不同看待影子的閱讀方式(允許詮釋空間正是經典作品的特質),例如,失去影子的主角面對巨大的社會壓力,這也使得影子象徵我們生活在社會中必須顧及的形象或者榮譽。但如果考慮夏米索一生在德國(普魯士)與法國之間的遊走,他的母語為法語卻始終以德語創作,他甚至擬參加普魯士軍隊以協助打敗來自他家鄉的拿破崙,認同、身分的遊動,以及其中對他來說的穩固之物是什麼,必然是生命中不可能不探究的主題。

他在柏林的故居,腓特烈街二三五號,今日懸掛著一塊紀念碑,刻著夏米索的自述:「我是在德國的法國人,是在法國的德國人,是新教徒中的天主教徒,是天主教徒中的新教徒,是貴族中的革命黨人,是民主人士中的貴族……。我不屬於任何地方。無論在何處,我都是外人。」這麼哀傷的自我理解,那難獲得他人完全接納的不歸屬感,多少也適用於那一生追求其失去影子而不可得的施雷米爾。夏米索逝世於一八三八年,長眠在柏林,今日柏林不只有其故居、銅像紀念他,也以他命名「夏米索廣場」,也許他終究能在柏林這個異鄉不再成為外人,終究找回了自己的影子。

作者:蔡慶樺/德國研究者,現任職外交部

回文章列表