/安東尼.瑞德 《帝國煉金術》台灣中文版作者新序

••

身為一個歷史學者,我一直念茲在茲的不是理論之爭,而是「把事情做對」,挖掘出現代東南亞充滿動盪之轉型過程中的真正故事。不過,想了解民族主義深刻的影響力,想知道民族主義為二十世紀帶來的變革,我首先得澄清若干因為不當假設而仍然模糊不清的議題。

自我在馬來西亞教授東南亞歷史(1965-70年)那段生涯養成期開始,民族主義與革命之間錯綜交織的歷史讓我嚮往不已,還好印尼革命暴亂距離當時不過二十年,大多數關鍵人物仍然在世,能為我提供有用的資料。我發現,我當時所在的馬來西亞聯邦的保皇派,與作為我的研究對象、後革命時代鄰國印尼的蘇門答臘,兩者之間的政治文化差距大得驚人。從一九四〇年代起,經過先後一、二十年風風雨雨,印尼透過革命取得獨立;然而馬來亞/馬來西亞卻經由談判與妥協,用一種非常不同的方式達成獨立的目標。我開始堅信,想了解印尼(以及中國與法國)的高度中央集權體制,以及過往歷史上的多元時代為何不再,「革命」是個重要關鍵。

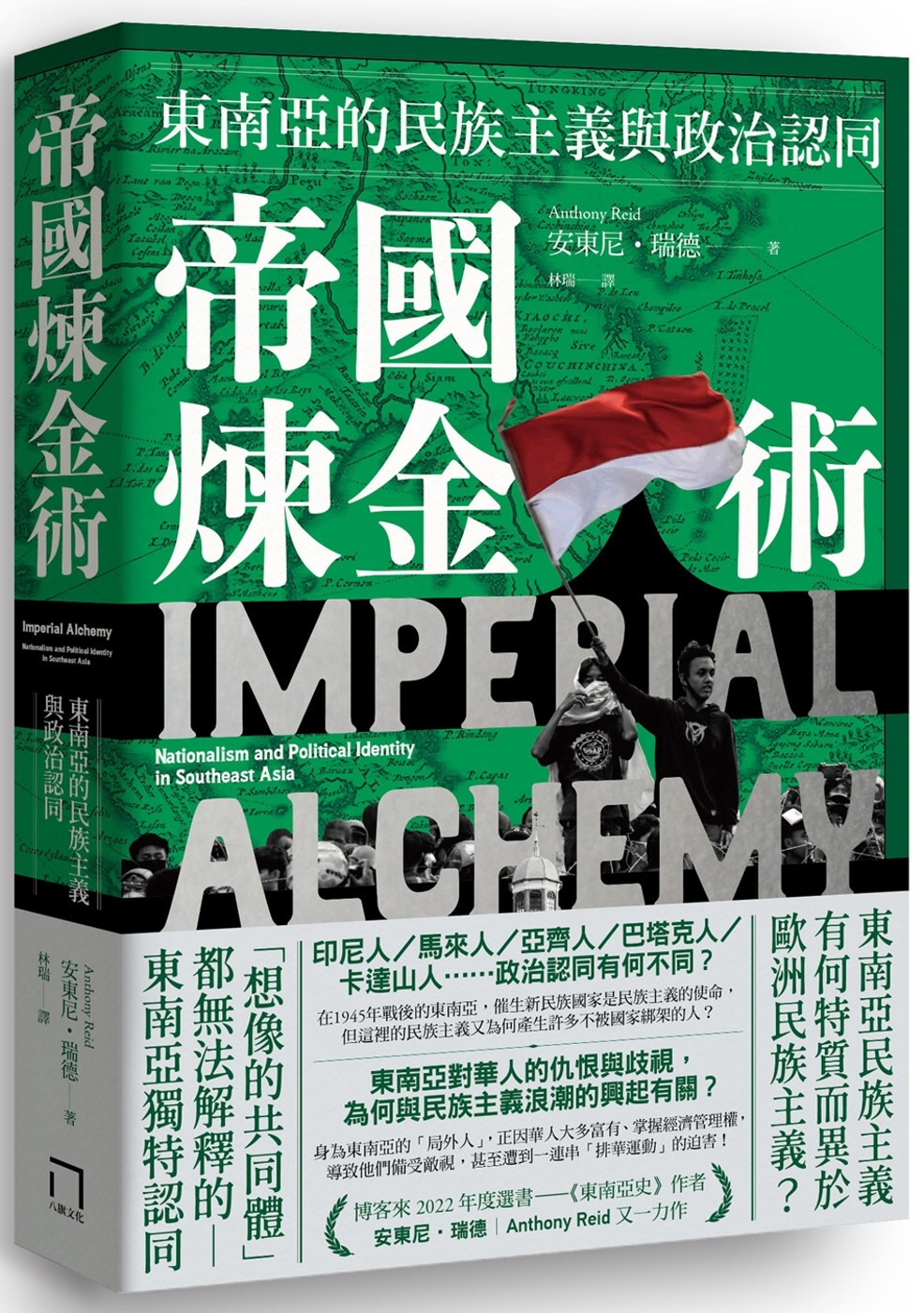

瑞德認為,荷蘭在印尼的殖民統治較為高壓、積極推展現代文明價值,不如英國在馬來半島來得寬鬆且尊重當地族裔文化,但這反而有助於促進印尼的族群融合,並且讓印尼人透過「革命」的反抗意識,形塑出一種超越宗教及文化的民族認同感。圖為一九四五年二戰結束後,擁有強烈革命意識的印尼人,不分種族的組成革命軍,向荷蘭人宣告獨立的場景。詳見本書第四章:表現在革命國家主義的「馬來」概念──印尼民族(圖片來源:Wikimedia Commons)

《帝國的煉金術》的寫作動機,開始於一九八〇年代。當時有關民族主義的著述蔚為風潮,這些書雖說僅僅根據於歐洲歷史與衍生自歐洲的新世界歷史,卻往往號稱具有普世性。就連安德森的《想像的共同體》(Imagined Communities)──這本書所以特別讓我印象深刻,是因為作者是一位洞察力極敏銳的東南亞問題專家,而且是我的同事──似乎也不能回答亞洲民族主義何以與歐洲民族主義如此大異其趣的問題。如果工業化拆解了多元族裔的帝國架構,推動十九世紀的歐洲形成較具文化同質性的區塊,為什麼亞洲民族主義卻在二十世紀反其道而行──新成立的民族國家紛紛想方設法、將帝國邊界合法化?印尼在一九九八年蘇哈托垮台後,在驚濤駭浪中嘗試推動的民主與分權化,是回到過去歐洲強調「族裔同質性類型」的民族主義,亦或是走向與這類民族主義不同的未來?《帝國的煉金術》是我的終極答案。

在本書中我為何會專章討論「華人意識」(Chineseness),我覺得有必要在本書的繁中版中特別說明。在劍橋大學時,我的指導教授是東南亞華人問題權威、英國學者維克多.巴素(Victor Purcell);而在我任教馬來西亞期間,我也結交了一些華裔馬國人士的至交好友,還在馬來西亞領養了擁有華人血統的女兒。儘管如此,為免偏離研究主題、分了心,我多年來一直迴避華人問題(現在回想起來似乎確實如此)。而且在我先後任教的馬來亞大學(1965-9年)與國立澳洲大學(ANU,1970-86年)中擁有如王賡武這樣權威的恩師與同事,因此由一個不懂中文的我來探討這個領域,似乎顯得既荒謬又沒有必要。

瑞德認為,東南亞華人擁有的「華人意識」,高度認同「中國文化」,如同基督徒或穆斯林宗教的信仰般強烈。因此數百年來,華人雖與東南亞當地人通婚,但始終無法透過皈依宗教而融入當地社會,而自然形成具有獨特「華人屬性」的社群及文化。圖為主要分布於馬來半島海峽地區的「土生華人」(又稱峇峇華人)婚禮場景,華人就算與當地人通婚,也會舉辦符合「中國文化」想像的儀式。詳見本書第三章:身為東南亞「局外人」的華人。(圖片來源:Wikimedia Commons)

王賡武或許想幫我克服這種心態(我的許多同事也有這種心態),領著我與國立澳洲大學另外六名東南亞問題研究員於一九八〇年第一次往訪中華人民共和國。後來王賡武在一九八六年離開澳洲大學前往香港,三年後,他指定的接班人珍妮佛‧庫西曼(Jennifer Cushman)過世,這個不幸把我推向了原本應該交由更專業者所探討的領域。在辦了一連幾場演講、以及為紀念珍妮佛而發表的演說之後,我在一九九〇年代開始處理有關民族主義與「華人意識」的一些難題。其中最具爭議性的是一九九四年的學術會議,這次會議最終推動我寫出《必不可缺的局外人》(Essential Outsiders)──研究並且比較東南亞歷史上的華人與中亞歷史上的猶太人。[1]

同樣也在一九九〇年代,我到了台灣,首先於一九九一代表澳洲人文學院訪問中央研究院,探討交流問題。當時適逢民主化刺激了台灣在全球地位的反思,對一個東南亞問題學者而言,這次訪台的時機再好不過。與我會面的一些學者,如中央研究院院士蕭新煌等,表示希望此行能促成對東南亞的更大認同與研究。我在一九九〇年代應邀往訪的幾所大學正在實驗性的開設東南亞研究課程。設於南投埔里、擁有相當規模的語言與文化研究項目的暨南國際大學,於二〇〇四年邀我往訪,讓我印象特別深刻。暨南大學在《台灣東南亞學刊》第二期發表了我的「全球化時代的東南亞研究」演說,這讓我很高興,但我怕的是這本學刊可能生存不易。像出現在許多國家的情形一樣,現代的「文化研究」與後結構主義趨勢,使學生們只想了解自己的國家,而對鄰國沒有興趣,這種現象令人憂心忡忡。

••

台灣在這本書的部分篇章中扮演特殊角色。一九九八年,我大膽地在台北的一次學術會議上發表「華人與其他認同」演說,效果讓我深受鼓舞,於是我展開本書第三章的寫作。二〇〇四年的埔里之行,使我有機會訪問幾處台灣原住民社區,進一步思考本書第六章及第七章中有關「無國家之人」的問題。在以國家為核心的常規歷史中,高地原住民往往遭到邊緣化或被遺忘,不過在東南亞(與台灣)已經有了不同以往的轉變,能讓這些原住民找回自身的認同。雖然高地原住民對於自身作為更大「族裔」一部分的自我意識,一般形成較晚;但這樣的自我意識,也與他們試圖保持距離的低地政治結構大不相同,有助於他們認同的形成。而台灣為這個過程呈現了又一個動人的不同例子,很好地呈現了高地原住民如何成為新進民族國家中具有高度自身認同的「少數族群」(minorities)。這樣的「少數族群」,在東南亞的例子中,有時他們反對政府(比如緬甸的例子),有時他們與政府聯手(比如蘇門答臘的巴塔克人)對抗低地居民。

瑞德認為,今天的「巴塔克」認同在殖民統治前並不存在。巴塔克人原本是指居住於蘇門答臘西部內陸高地的各種獨立部落。這些部落雖有血緣關係,但互不統屬、文化也不盡相同,但他們在荷蘭殖民時期一併被歸納為「巴塔克」,意外推動現代「巴塔克」認同的建構,是「帝國煉金術」的典型案例。圖為穿著傳統服飾的巴塔克人,他們與台灣原住民同為「南島語族」的一部分。詳見本書第六章:蘇門答臘的巴塔克人。(圖片來源:Wikimedia Commons)

八旗文化出版本書的繁體中文版,讓我深感榮幸。將一種語言與思維轉換成截然不同的另一種語言,絕對不是一件簡單的事,我要感謝所有參與這項工作的每一個人。

安東尼.瑞德

二〇二二年十二月

[1] Anthony Reid (ed.), Sojourners and Settlers: Histories of Southeast Asia and the Chinese in Honour of Jennifer Cushman, (Sydney, Allen & Unwin, 1996; Honolulu: U of Hawaii Press, 2001). Daniel Chirot & Anthony Reid eds., Essential Outsiders: Chinese and Jews in the Modern Transformation of Southeast Asia and Central Europe. Seattle: University of Washington Press, 1997

回文章列表