可購買版本(3):

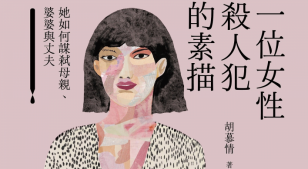

作者胡慕情跳脫一般解析罪案的敘事手法,以另一種方式撕開標籤,重新觀看一位在台灣新聞鏡頭下、謀殺親夫的「黑寡婦」,如何在失衡的原生家庭、婚姻關係中走向無法回頭的道路。女性受刑犯往往在大眾視野中被授以異色聳動的外衣,性別如同一道天生的枷鎖,綑綁著、強制著讓她們前進。如同自序所述,「死亡只是一則誘發的開關,死亡不比其他狀態更殊異。世人來來往往,她本身就承載了一切。」,這一次,我們跟隨作者的腳步,去叩問、去排除獵奇的凝視,看進事件最深層的核心。

文/博客來,博客來書店員2024年11月29日

綜觀2024年豐富多元的出版品,雖橫跨不同類型,卻又同步展示關於未來的別樣想像。有些書,引導讀者學習關注自我,用另一種方式審視生命與本心的連結;有些書以微物觀之,重新聚焦過往被忽視的重要細節;有些書,則帶領我們打破時序,以全新的邏輯與思考理解這個世界。 這些出版品的指向、嘗試與挑戰 more

文/個人意見2024年04月29日

圖/《一位女性殺人犯的素描》 作者是一個正直的人,這是我對《一位女性殺人犯的素描》這本書的第一個想法。不,不只如此,應該說她正直又堅強,踩著採訪倫理的底線非常穩,我無法想像那是怎樣的心理強度,書的主角林于如幾次對他提出各種要求,他都能正直又婉轉的拒絕,我一邊看一邊想:「要是我 more