諾貝爾獎得主丹尼爾・康納曼推薦:

「流暢練達,讓您與博學而迷人的心靈相會,沉浸於一對一的交流。

本書引導你檢視自己的經驗,告訴你思索(人類)思考的新方式。」

*****

▎頂尖心理學家為人類認知提出重大嶄新理論:思維的基礎是行動,而非語言。

►分類式思考具備什麼特點與好處,使得我們特別偏好它?它又有什麼樣的缺陷?

►《真確》的作者羅斯林用哪兩種深植於空間認知的方法,修正分類式思考和誤解?

►比起許多研究推崇的心神漫遊,共感方法不只更有助於發掘創意,創意也更為實用。

►我們的語言思考和視覺思考很大程度上是獨立的,而且視覺思考很可能先於言語。

►與思考契合的手勢能提升思考品質,因此善加設計手勢有助於理解、學習和解決問題。

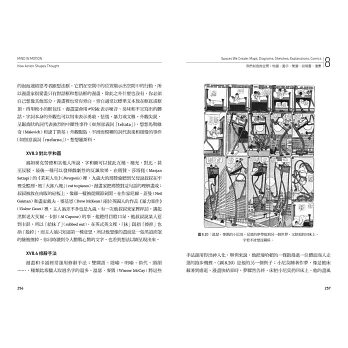

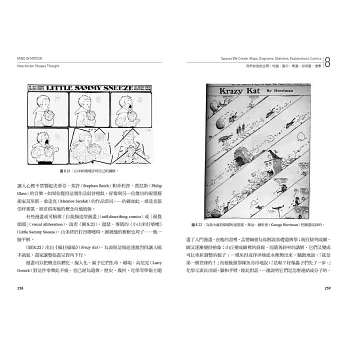

►漫畫太簡單了,算不上閱讀?不,實際上已有幾十份研究顯示,漫畫對教學有幫助。

►研究發現,動畫並未比靜態圖示更有助理解和學習;另外,好圖比好敘述更有助學習。

►人說話時會隨意切換觀點,然而聽者依然聽得懂,這牴觸了心理學和語言學的舊主張……

長久以來,學界的主流看法是「思考是語言式的」,有人甚至形容「語言是思考的原料」。可是,圖像遠比文字好記,圖像描繪面貌、場景和事件的能力更非文字能及。每當你在心中默想捷徑、下棋、打籃球或調整家具位置,你都是在做一件很特別的事:進行抽象思考——但不用文字。

歷年來諸多實驗所得的數據,已使得越來越多人相信,語言植根於空間世界,因此我們感受空間中人事物動態所養成的空間認知,才是思考的基礎。我們在現實空間的行動,會轉化為思維裡的心理活動,而空間認知又回過頭幫助我們從周遭事物的動態中獲得意義。此外,空間思考亦是繪製和使用地圖的基礎,也是組合家具、規劃球賽戰術和設計場所的根本。沒有空間思考,我們難以了解人流、交通、水流和觀念的流動;空間思考甚至是釐清語言結構與意義的基礎。

在這本書中,全球知名的認知科學學者芭芭拉・特沃斯基,整理了讓我們得出上述理解的諸多重要研究、各文化的事例與解讀,內容廣博、結構細密,輔以豐富易解的圖例,闡述其主張的理據,幫助讀者了解最前沿的心理學研究成果,從而對於人類思考模式有最新的認識。

▎本書各章要點(更詳細內容可參見目錄的小標)

►►第一、二、三章:基本要點,以及感知和行動如何形塑我們對生活空間的思考;

►►第四章:探討空間思考和空間能力的多樣和變化;

►►第五章:探討姿勢如何反映及影響我們的思考;

►►第五、六、七章:關於空間和其他幾乎一切事物的討論和思考;

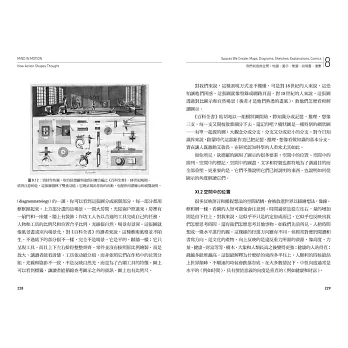

►►第八、九、十章:關於設計和運用認知工具、地圖、圖表、標記、圖示、圖解、視覺化、說明、漫畫、簡圖、設計和藝術。

▎本書行文中闡述的影響思考傾向的九大認知習性:

認知第一定律:好處必有代價,或說「付出代價就有收穫」。

認知第二定律:行動形塑感知。

認知第三定律:感覺先行。

認知第四定律:心智能蓋過感知。

認知第五定律:認知反映感知。

認知第六定律:空間思考是抽象思考的基礎。

認知第七定律:心會填進遺漏的資訊。

認知第八定律:當思考超出心的負荷,心便將思考放入世界。

認知第九定律:我們依我們組織心裡的東西的方式,來組織外界的東西。

各界好評

►「流暢練達,讓您與博學而迷人的心靈相會,沉浸於一對一的交流。本書引導你檢視自己的經驗,告訴你思索思考的新方式。」——丹尼爾・康納曼(Daniel Kahneman),著有《快思慢想》

►「本書作者是相關研究的世界翹楚,對空間思考與推理、語言和文化的之間的緊密關連,提出耐人尋味的探索。」——史蒂芬・平克(Steven Pinker),哈佛大學心理學系莊斯東(Johnstone)講座教授,著有《心智如何運作》(How the Mind Works)

►「本書引人入勝。特沃斯基告訴我們:動作、行動和身體是人類思考方式的根本。心智從大腦和身體延伸到世界和環境,建立起感知和操控自身身體和周遭事物的方式。本書不但令人著迷,也相當重要。」——唐・諾曼(Don Norman),加州大學聖地牙哥分校設計實驗室主持人,著有《設計的心理學》(The Design of Everyday Things)

►「對於我們的身體動作和周遭的人的動作如何形塑我們的意識,本書提出十分詳盡的解釋。內容扎實,資訊豐富,有心深究的心理學迷一定會感興趣。」——《科克斯書評》(Kirkus)

►「靈活遊刃於資料、科學理論及傑出的個人洞見之間。特沃斯基優雅鋪陳空間思考的重要性,指出它是人之所以為人的核心。本書精緻而廣博,橫跨物理學、語言學和設計,將作者的專才精鍊為令人信服的事實幾何學。不論專家或一般讀者都能樂在其中。」——寶拉・安東涅利(Paola Antonelli),現代藝術博物館建築與設計部資深策展人

天天爆殺

天天爆殺  今日66折

今日66折

![[MUJI無印良品]筆記本.月間/32張.A5](http://im1.book.com.tw/image/getImage?i=https://www.books.com.tw/img/N00/103/28/N001032830.jpg&v=5c8084fek&w=210&h=210)

![[MUJI 無印良品] 透明管自動筆/0.5mm](http://im1.book.com.tw/image/getImage?i=https://www.books.com.tw/img/N00/005/44/N000054410.jpg&v=5fbf7bedk&w=210&h=210)

![[MUJI無印良品]半透明管自動筆/0.5mm](http://im2.book.com.tw/image/getImage?i=https://www.books.com.tw/img/N00/115/56/N001155687.jpg&v=5e5f7736k&w=210&h=210)

![[MUJI無印良品]自由換芯附蓋膠墨筆/黑0.5mm](http://im2.book.com.tw/image/getImage?i=https://www.books.com.tw/img/N00/107/65/N001076525.jpg&v=5d8c66ddk&w=210&h=210)

![[MUJI無印良品]洗臉用網狀起泡網/全長約21cm](http://im1.book.com.tw/image/getImage?i=https://www.books.com.tw/img/N00/104/86/N001048614.jpg&v=5cb6bd60k&w=210&h=210)

博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來