關鍵十六天

——代序

白先勇

我是一九五二年從香港到台灣來的,離開二二八事件不過五年,當時我十五歲,在建國中學讀書。可是我在念中學以至上大學的年份裡,我常常遇到老一輩的台灣本省人士對我這樣說:

當時要不是你父親到台灣來,台灣人更不得了啦!

他們指的是一九四七年台灣發生二二八事件後,蔣中正特派父親以國防部長的身分到台灣宣慰,處理二二八善後問題。父親在關鍵的十六天中,從三月十七日到四月二日,救了不少台籍人士的性命。當時台灣人對父親一直銘感於心。那些台灣父老對我提起這件事的時候,都壓低了聲音,似乎餘悸猶存,二二八,在戒嚴時代,還是一大禁忌,不能隨便談論的。

一九四七年在台灣發生的二二八事件,不僅是台灣史上,亦是整個中華民族的一個大悲劇。一八九四至九五年,甲午戰爭、馬關條約,台灣被割讓,台灣人民是這場第一次中日戰爭的最大受害者。一九三七至一九四五年,第二次中日八年戰爭,中國人民喪失三千萬生命,亦是最大的受害者。而這同一民族、同是被日本軍國主義迫害的兩地人民,在二二八事件中竟然互相殘殺起來,留下巨大創傷,難以彌補的裂痕。

二二八事件發生的複雜原因,許多學者專家從各種不同角度作過詳盡分析,但從二戰後全盤歷史的發展看來,二二八恐怕並非偶然,類似衝突,難以避免。二戰日本投降來得突然,接收工作,國民政府措手不及,東北、華北平津一帶、華東京滬區,是接收計畫重中之重,一流軍隊人才都遣派前往。台灣在當時接收計畫中,重要性排名後段,來接收的軍隊以及人員當然也屬二、三流了。

事後證明,國民政府接收東北、平津、京滬一一失敗,這也是國府失去大陸的主因之一,台灣經過五十年日本殖民,情況更加複雜。台灣接收,未能順利,爆發二二八,並不意外。而事件發生的時間點,亦正是國共內戰的尖銳時刻,中國大陸從東北到華北,遍地烽火。蔣中正正忙於調動胡宗南部攻打延安,剿共是國民政府當時全力以赴的首要目標,同時在台灣發生的二二八事件,其嚴重性及後座力,政府未能及時作出正確判斷,直到事態發展不可收拾,只得派兵鎮壓,全島沸騰,蔣中正才命令父親到台灣宣慰,滅火善後。

蔣中正任命父親到台灣宣慰,基於父親當時職位是國防部長,對軍警人員有管束權,父親因抗日軍功,成為一代名將,在民間有足夠的聲望,而蔣對父親處理危機的能力亦是充分信任的。當時父親正在華北巡視各綏靖區,三月七日飛抵山西太原,即接到命令,緊急返回南京。

三月十七日,父親赴台展開宣慰,展開停損善後工作,當時,二二八已發生兩個多星期,三月八日深夜,奉命來台的整編第二十一師主力在基隆上岸,其後一個星期,暴力鎮壓,濫捕濫殺,隨即展開,有不少台籍菁英份子以及基層百姓,在這個期間喪命。

父親本來計畫三月十二日來台,後受阻於陳儀向蔣中正的建議,遲來數日。父親抵台時,面臨的情況,十分複雜敏感。當時全島人心惶惶,台灣人民陷於極端恐慌狀態,任何處理不當,即有火上加油、災情擴大的可能。父親是國民政府蔣中正主席親自任命的特派大員,可以說手上掌握生殺大權,他的態度及措施攸關善後工作的成敗。

據父親回憶錄自述,他處理二二八的基本態度是:大事化小,小事化無。他對二二八受難者,無論本省或外省人士,都心存哀矜,希望息事寧人。事實上他未赴台前,已聽取各方的情報,因此他對於台灣情況,是有所了解的。父親行事,一向深謀遠慮,高瞻遠矚,但行動卻劍及履及,當機立斷。雖然他治軍嚴格,但賞罰分明。尤其人命關天的案子,父親宅心仁厚,謹慎判斷。抗戰期間,日本空軍空襲成都,我空軍成都軍區司令張有谷,令第五大隊隊長呂天龍率領十六架飛機避往天水,因為國軍飛機裝備比日機差一大截,無法正面迎戰。

呂天龍臥病,由副隊長余平享帶隊,降落天水機場時遭日機突襲,全軍盡墨。蔣委員長震怒,將張、呂、余押至重慶槍決。蔣命父親任軍法審判長,父親對蔣說:「軍法審判必得其平,始可信服部下,若當斃而不斃,則我不做,若不當斃而斃,我亦不能作。」後來父親將三人免除死刑,為空軍保留了幾位優秀人員。他對因二二八而涉案的人,亦是持同一態度。他顯然認為因二二八遭捕的人絕大多數都是無辜的,尤其是青年學生,即使有所觸犯,也應罪不至死。所以他來台宣慰,基本上是採取寬大懷柔的政策,免除許多人的死刑。

事實上當時台灣的氣氛相當肅殺,陳儀手下有一派人,以警備總部參謀長柯遠芬為首,主張嚴厲制裁,大開殺戒。父親的回憶錄中有這樣一段重要記載:父親召開清鄉會議,柯遠芬在會上慷慨發言:

有些地方上的暴民和土匪成群結黨,此等暴民淆亂地方,一定要懲處,寧可枉殺九十九個,只要殺死一個真的就可以。

柯遠芬還引用列寧的話:

對敵人寬大,就是對同志殘酷。

父親當場嚴加駁斥:

我糾正他,有罪者殺一懲百為適當,但古人說行一不義,殺一不辜而得天下者不為,今後對於犯案人民要公開逮捕,公開審訊,公開法辦,若暗中逮捕處置,即不冤枉,也可被人民懷疑為冤枉。

二二八事件中,濫捕濫殺,柯遠芬扮演重要角色。父親回到南京,即向蔣中正彈劾柯遠芬:

處事操切,濫用職權,對此次事變,舉措尤多失當,且賦性剛愎,不知悛改,擬請予以撤職處分,以示懲戒,而平民忿。

可見父親對柯遠芬濫殺鎮壓的主張,完全不能認同,徹底反對。他以國防部長的身分,三番四次下令「禁止濫殺,公開審判」。父親寬大處理的措施,對於穩定人心,起了決定性的作用,軍警情治單位由此收斂,許多已判死刑犯人,得以免死,判徒刑者,或減刑,或釋放。設若父親當時的態度稍顯躊躇,未能及時制止柯遠芬等人,恐怕二二八冤死的人數就遠不止現在這些數目了。

父親一到台灣便馬上積極展開宣慰工作。三月十七日,下飛機後,當晚六時半便在中山堂向全省廣播,宣布政府對二二八善後從寬處理的原則。吳濁流在《無花果》中記載:

白崇禧將軍在廣播中發表處理方針。於是秩序因此而立刻恢復了。

父親在台灣十六天,從北到南,到處廣播演講,宣揚政策:

廣播五次,對長官公署全體職員及警備總部全體官兵訓話各一次;對省市各級公務員、民意機關代表、民意代表訓話共十六次;對高山族代表訓話二次;對駐臺陸、海、空軍及要塞部隊訓話五次。對青年學生演講廣播二次。

父親這些講話,起了穩定民情、約束軍警的效應。除了「禁止濫殺,公開審判」的命令,影響了許多個人及家庭的命運之外,他宣布的其他幾項原則方針,也有重大意義:

涉事青年學生,免究既往

捲入二二八事件中的青年學生,不在少數,因恐懼報復,不敢上學。父親最關心這些學生的安危,特別頒布命令,保證學生安全:「凡參加事件之青年學生,准予復課,並准免繳特別保證書及照片,只需由家中父兄領回,即予免究。」三月二十日下午六時半,父親向全省青年學生廣播,除了保證復學學生人身安全外,並呼籲學生:

切望你們放大眼光,不要歧視外省人,破除地域觀念,……。我們要本親愛精誠,如手如足,互助合作。

三月二十七日上午十時,父親赴台灣大學法商學院廣場,對台大及中等學校學生約八千人演講,再次保證學生安全:

一切曾被脅迫盲從之青年學生,均應盡速覺悟,返校復課,可由家長保證悔過自新,當予不究既往。余已飭令軍、警不許擅自逮捕,並將絕對保證青年學生之安全。

父親再三的命令保證學生安全,當時應該有大批涉案的學生,獲得赦免,恢復上課,繼續他們的學業。

安撫外省公務員

二二八事件中,頭一個星期,全省有不少外省人,尤其是公教人員,受到毆打,有的甚至喪失生命。因此公教人員紛紛攜眷離開台灣,父親於三月二十日下午三時,在長官公署大禮堂(今行政院),召集台北公務員講話,其間特別安撫外省公務員:

余今仍盼諸君繼續留台工作,勿稍灰心。須知中國不能離開台灣,台灣亦不能離開中國,諸君留台服務,實與前往內地服務無異。且台灣乃新收復之領土,即就教育而言,吾人之工作必須五年至十年始可完成。日前侮辱諸君以及傷害諸君者,僅為極少數之不良份子,極大多數之台胞仍極愛國,且願與諸君精誠合作,二二八事件,純係意外之偶然事件,余信今後決不致再有此事,余並保證今後中央亦絕不容許再有此事

有部分涉案原住民,事後攜兵器逃避山中,父親於三月二十六日晚間七時,於台灣廣播電台向全省原住民同胞廣播,勸令逃避山中原住民交械歸來,既往不咎。並接見協助政府的原住民領袖馬智禮、南志信等人,善加勉勵。

父親在台十六天密集旋風式的宣慰工作,穩定民心、恢復秩序,有止痛療傷的正面巨大效果,對二二八事件的後續發展,起了關鍵性的作用。近年來,關於二二八事件的研究,以及史料蒐輯,官方及民間都下了不少工夫,出版為數甚多的書籍,可是令人訝異的是,父親宣慰台灣,十六天中所作的重大措施及其影響效果,官方文獻,或者按下不表,或者一筆帶過。

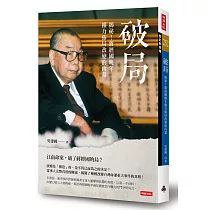

閱讀台灣官方出版有關二二八事件的報告,無論主導者為行政院、省政府,或中央研究院,幾乎都看不出父親在二二八事件善後停損工作所扮演的角色。而民間學者專家的論述,也甚少論到這一節,更無一書全面探討。只有中央研究院近代史研究所陳三井、黃嘉謨兩位教授,各自撰寫過一篇論文,記錄父親來台宣慰的始末。父親二二八宣慰史實被官方以及民間學者所忽略,細究其因,並非偶然。

父親自從一九四八年,因副總統選舉支持李宗仁,與蔣中正產生嫌隙,更因徐蚌會戰,兩人衝突更為尖銳。此役國軍大敗,蔣中正隨之下野,期間父親曾發〈亥敬〉、〈亥全〉兩電,建議美國出面調停。蔣須下野,才能和談。兩封電報,觸怒蔣中正,蔣對父親一直頗不諒解。一九四九年底,父親入台,本意與中華民國共存亡,可是蔣中正卻派情治人員,對父親嚴加監控,在台十七年,二十四小時有特務跟蹤。

事實上父親入台後只任閒職,並無兵權政權,而父親言行謹慎,與海外桂系勢力並無聯絡,對蔣中正政權,根本不構成任何威脅,當局對父親實在不需如此防範。惟一的原因,恐怕是跟二二八有關。父親在二二八事件後來台宣慰,實行了不少德政,亦拯救了不少人的性命,台灣人民感念其恩,在台灣民間,當時國民黨官員中,父親德望甚高。多位台灣仕紳,一直與父親保持來往。這,就犯了當局的大忌。雷震一案,就因雷震與台籍人士李萬居等過往太密,企圖組織反對黨所致。有聲望的外省人士與台灣仕紳「勾結」,是當局的「夢靨」,必須阻止。

我閱讀蔣中正在台灣時期的日記,發現蔣對父親的確猜疑甚深,處處防範。當局對付父親的策略,是將父親的歷史,如北伐、抗日的軍功,當然也包括二二八時來台宣慰的成績,消滅抹煞;企圖將父親在民間的聲望,在民國史上的地位,撼搖更改。

例如官方出版惟一一本有關抗戰著名戰役「台兒莊大捷」的書籍,登載國軍將領照片,卻獨缺白崇禧、李宗仁兩位桂系主帥。另一方面,國民黨宣傳機構自徐蚌會戰失敗、因而失去大陸之後,一直宣傳:華中白崇禧按兵不動,見死不救,徐蚌會戰乃敗。這項中傷謠言,一直持續,滲透到國軍軍中,迄今不散。

二二八整個事件中,父親來台宣慰,停損善後,算是國民黨政府官員所做的一項具有正面意義的措施,按理政府應當宣揚,以彰史實,平衡民怨。但因為當局對父親在台灣民間的聲望,「耿耿於懷」,當然,有關他二二八善後的德政,也最好不提。

台灣歷屆政府,基本上也繼承這個態度,所以官方文獻上,父親關鍵十六天的宣慰工作,多半語焉不詳,糢糊帶過。至於民間學者專家的著作,對國民黨政府在二二八中的角色,多持批判態度。父親既是蔣中正特派到台灣宣慰的大員,當然也是國民黨的一員,要給父親的宣慰工作一個公平全面的評價,則需有古史官齊太史、晉董狐的勇氣與良知了。

二二八事件在台灣史上是何等重大的事情,多少人因此喪失生命,多少心靈受到創傷,多少家庭遭遇不幸。而其政治效應,無限擴大,迄今未戢。對待如此嚴重的歷史事件,當務之急,是把當年的歷史真相,原原本本,徹底還原。

只有還原全部真相,人民才可能有全面的了解、理解,才可能最後達到諒解,這座島嶼上的人民,不管其不同背景,只能有一個共同命運,那就是與台灣共存亡。如果這個島上兩千三百萬人,還因為六十七年前發生的一項不幸歷史悲劇,彼此繼續猜疑仇視,那麼台灣的命運前途,將是坎坷的。寬容諒解,是唯一的選擇。

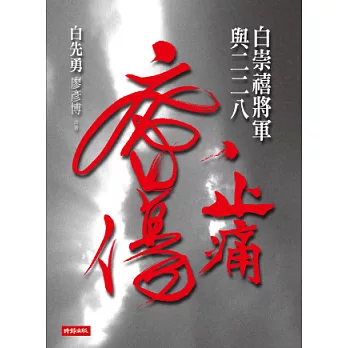

父親當年來台宣慰的目的,就是希望在悲劇發生後,能夠止痛療傷,這也是這本書《止痛療傷:白崇禧將軍與二二八》出版的由來,希望能在二二八歷史真相的拼圖上,填滿一角空白。這也是我醞釀多年的心願。雖然我因為撰寫父親傳記,涉獵過不少有關二二八事件的書籍,但我本身未受過史學訓練,蒐集資料,取捨分析,對我來說,是一件吃重而不討好的工作。

幸虧我找到合作對象,青年歷史學者廖彥博。彥博畢業於政治大學歷史研究所,曾就讀於美國維吉尼亞大學博士班,專治民國史,曾以〈陳誠在國共內戰中的角色〉(Chen Cheng and the Chinese Civil War, 1946-1950)為題撰寫碩士論文,也曾參與國史館《二二八事件辭典》條目撰寫。《父親與民國》出版時,國家圖書館及中山堂曾舉辦父親生平照片展,文字說明由彥博擔任。因此,他對父親的一生事業是熟悉的。此外彥博還翻譯、著述多本與歷史有關的書籍。彥博閱讀甚廣,用功甚勤,民國史,他頗有獨到見解,他對還原二二八事件的真相,有高度的熱情。我們合作,十分愉快。

書中長文〈關鍵十六天:白崇禧將軍與二二八事件〉由彥博執筆,我僅提供意見。彥博將父親在台宣慰十六天,由三月十七日到四月二日,每天行程,所作所為,巨細無遺,通通詳盡記錄、分析,把父親那十六天的宣慰工作,做了一個全面完整的敘述。

因為他參照的資料:文獻、檔案、報章雜誌,極為豐富多元,父親的宣慰工作,因此有了具體而有深度的面貌。此外,彥博又以歷史學者的眼光與高度,將父親來台宣慰,所做出的貢獻功績、他所處極端複雜艱難的情境、他所受到的侷限與掣肘、他未能達成救人一命的個案、造成的遺憾、尤其他與陳儀、柯遠芬諸人你來我往,極為複雜的互動、他與林獻堂、丘念台密商會談得到的訊息與幫助,都給予極為公平可信的論述分析。

廖彥博這篇長達一百六十餘頁的論文,考核詳實,觀照全面,有諸多前人未有的論點,有更多發掘出來的珍貴資料,是迄今為止對父親來台宣慰這段關鍵歷史最完整的一則文獻,具有高度的學術參考價值。

書中第二部分是口述訪問,由我親自主導。我一共訪問了六位人士,蕭錦文、陳永壽、楊照、白崇亮、彭芳谷、粟明德,六位受訪者從各種角度切入,讓父親宣慰台灣這段歷史不僅只存於文獻紀載,也存在人們的記憶中,有血有肉,有其延續不斷的生命。

進行這些訪問時,我才深深感受到二二八的悲劇對受難者及其家屬所造成的傷痕,有多深、多痛。六位先生都不憚其煩,接受我的訪問,在此,我由衷表示感激,我想他們與我一樣,也希望為尋找二二八真相,盡一己之力。

父親來台宣慰,所做得多項工作中,當然拯救人命是最有意義又影響深遠的功德,父親一到台灣便以國防部長的身分,向全省軍警情治人員發布禁止濫殺、公開審判的命令,對於當時被囚禁在監獄裡,被關在警察局的拘留室中,甚至在被綁往刑場路上,許許多多命懸一線的人犯,父親這道命令,如同救命符。父親恐怕自己也沒料到,他發布這道命令,會改變多少人的一生,以及他們家屬的命運。

到底父親救過多少人的性命,並沒有確實數字,但從現有的口述訪問資料,大致情況,可以推測出來。以蕭錦文先生的遭遇為例:蕭先生在二二八時是《大明報》的實習記者,時年二十一歲。《大明報》對陳儀政府時有批評,社長鄧進益是蕭先生的舅舅、也是「二二八事件處理委員會」的委員。

軍警要逮捕鄧社長,鄧聞訊躲避,當天蕭錦文到報社值班,被刑警帶走。在延平南路的警局裡,蕭被嚴刑拷打,灌水逼問鄧社長行蹤。他遭囚禁的警局地下室裡,同室牢友共有一、二十人。一天,蕭錦文被拉出去,五花大綁,眼睛蒙布,身後插上「驗明正身」的木條名牌,他被推到大卡車上,同車的有四、五人,一齊載往刑場槍決。可是卡車走到一半,又折回頭,返警察局,放回地下室,逃過一劫。

蕭錦文後來出獄後,舅舅鄧社長告知,是父親那道「禁止濫殺,公開審判」的命令,千鈞一髮,即時趕到,救了他一命。我訪問蕭錦文時,他已八十八歲,提到這段往事,仍十分激動,他緊握住我的手,顫聲說道:「是你父親那道命令,讓我多活了六十六年!」說著掉下淚來。蕭錦文說,前一天拉出去的一批人,大概通通遭槍決了,而與他同車的四、五人,卻都逃過死劫,關在地下室的其他人,也應該免刑了。可見父親的命令,不僅是針對單獨個案,而是整批豁免的。同樣的情況也發生在其他案件中。如中研院近史所出版的《高雄市二二八相關人物訪問記錄》中,王大中案。

王大中(原名王源趕),原是高雄警察,莫名遭到逮捕後,判了死刑,心驚膽跳過日子,直到父親來台,王大中才獲赦免,改為徒刑。

民國五十五年十二月二日,白崇禧先生過世時,那時我隱名王雲平,也前往祭拜,包了五百塊的奠儀,其家人不知我是誰。

王大中在廣場等候宣判時,另有一群被執者同時一起豁免,這也是個集體案件,免除死刑的人,人數大概不少。

台灣省文獻委員會編《二二八事件文獻輯錄》記載:基隆市民朱麗水,二十一歲,被抓進基隆市警察局,送拘留所監禁:

基隆市警察局當時有十多間「牢房」,每天晚上都約有五、六人被捉出去,然後聽到一陣槍聲,出去的人就沒有再回來。直至白崇禧來台後,我們才被放出來,我釋放後未曾再被找過麻煩。

十幾間牢房,大概關了不少人,父親來台後,都釋放了。父親制止濫捕濫殺的命令,是通令,全省適用。當時關在牢裡的死刑犯,一定有可觀的人數,免於死劫者,可能有數百人之多。

民國三十七年(一九四八)二月,父親簽呈蔣中正主席,稱台灣「二二八」事件中受軍法審判的人犯十三案,共三十四人,當中原判死刑者十八人,經過國防部覆核之後,全部減為無期或有期徒刑,經蔣中正批示,「姑准如擬辦理」。這份重要文件(本書第一七四頁)現存國史館。對那十八名死刑犯來說,父親這道簽呈,又是一張救命符了。父親回返南京,一心還是牽掛台灣二二八那些涉案囚犯。

因二二八被判徒刑,因父親的命令而減刑或釋放的,就更多了。我的第二位受訪者陳永壽先生,父親陳長庚先生是台中地方法院的書記官,二二八時與法院其它文職人員,均以「叛亂」罪名逮捕,入獄半年後釋放。陳永壽先生認為,是父親命令的影響,陳長庚先生得以釋放。訪問時,陳永壽先生攜帶他全家還有姐姐陳昭惠女士一家,前來向我致意,他們是主動來找我的,就是要表達對父親的感激。

我的第六位受訪人是粟明德先生。粟明德是廣西同鄉,他的祖父、父親與我父親關係密切,父親晚年,粟明德經常陪伴父親聊天,談話中,父親也透露了一些埋藏多年的心思。粟明德證實了我的看法:父親在台灣受到嚴密監控,是因為他二二八宣慰善後處置得當,救了許多人的性命,在台灣民眾間,有崇高的聲望,由此犯了當局大忌。

一九六六年十二月二日,父親心臟病突發歸真,追悼會上來祭悼者上千人,其中有許多台籍人士扶老攜幼前來追念父親。大部分人與我們並不相識,由他們眾多輓聯、輓詩看來,他們都藉此表達感念父親在二二八後來台宣慰留下的恩澤。台灣書法家、櫟社成員莊幼岳先生的輓聯可作代表:

憶當年蓬瀛事件微將軍及時趕到台民早已成冤鬼

痛此日禹甸淪胥正王師準備反攻天上漢河殞巨星

中華民國一百零三年三月二日

天天爆殺

天天爆殺  今日66折

今日66折

![[招寶球]沙漏紙鎮(方形)_療傷小語客製化個性化送親朋好友禮物─在神凡事都能](http://im1.book.com.tw/image/getImage?i=https://www.books.com.tw/img/N01/144/57/N011445776.jpg&v=5bc845f1k&w=210&h=210)

![[招寶球]沙漏紙鎮(圓柱)_跳脫框架_療傷小語客製化個性化送親朋好友禮物](http://im1.book.com.tw/image/getImage?i=https://www.books.com.tw/img/N00/076/63/N000766346.jpg&v=585a1628k&w=210&h=210)

![(4/10開)Nintendo Switch 2主機包含《瑪利歐賽車世界》盒裝版 [台灣公司貨]](http://im1.book.com.tw/image/getImage?i=https://www.books.com.tw/img/N00/181/32/N001813288.jpg&v=67f72bfck&w=210&h=210)

博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來