以經濟史、產業史的鏡頭,重探臺灣戰後發展之路。

本書聚焦於戰後臺灣經濟發展的關鍵議題,重新審視臺灣如何在二戰後從困境中崛起,在機會與限制間,摸索出自身獨特的成長道路,完成經濟轉型。

書名強調「再思考」,即希望突破既有框架。首先,「跳脫單一視角」。以往談及戰後臺灣經濟起飛,常著眼於政府官僚的政策制定、美援資金的挹注或臺灣人民勤勞精神等單一因素。而作者認為,臺灣經濟奇蹟其實是多重力量交織的產物:日本殖民時期遺產、中國大陸遷臺人員與資本的投入、美日兩國在技術和市場上的支援,以及臺灣在地企業與政府的因應策略,共同塑造了戰後臺灣經濟的樣貌。

其次,「宏觀與微觀兼顧」。作者一方面討論國家政策、國際環境等宏觀脈絡,另一方面也關注底層企業和企業家的經營實況。透過企業個案與產業鏈分析,讀者能更貼近現實地看到政策如何落實於工廠車間、生產線上,也更能理解民間企業與政府策略間的互動張力。這種接地氣的產業史觀點,使經濟史不再只是冷冰冰的數據與法規,而是充滿現場感的歷史過程。

最後,「跨國視野」。不少臺灣經濟史書籍著重於內部因素,如政府政策或本地企業表現;也有一些關注外部因素,如美國援助。但本書則是內外因素一起分析,更將目光投向以往研究較少提及的國際連結,例如在美華人專家網絡為臺灣提供的商業協助與政策建言,以及跨國企業技術輸入對產業升級的助力。

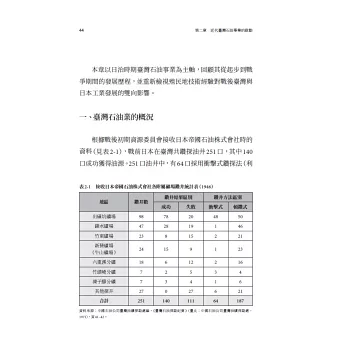

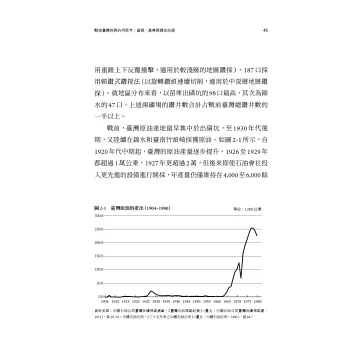

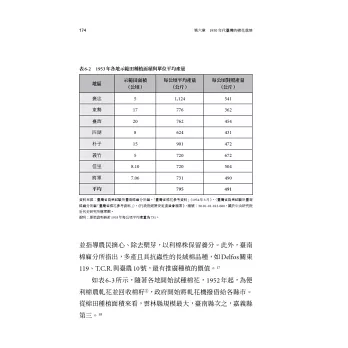

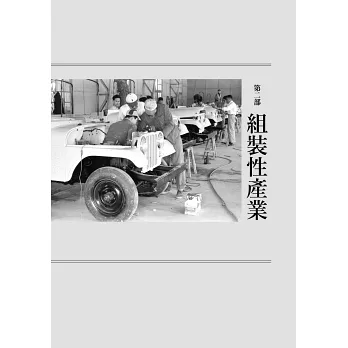

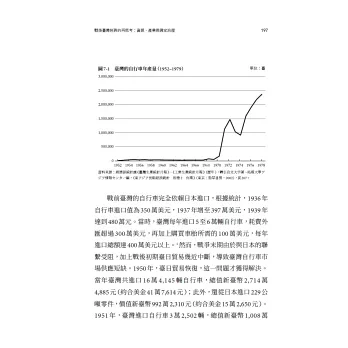

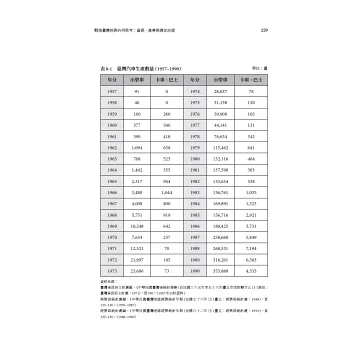

全書分為三部。在第一部,作者以石油與棉花產業為例,說明臺灣如何累積工業化初期所需的基礎資源,以及戰前遺產如何化為戰後資產。第二部探討組裝性產業的興起,包括自行車與汽車產業及其零組件供應體系,裕隆與福特六和為主要個案。經濟發展不僅靠工廠生產,亦需知識和制度的支撐;第三部轉向經濟統計制度與現代經濟學教育在臺灣的建立。

天天爆殺

天天爆殺  今日66折

今日66折

![[星巴克]NEW ERA星植感TOGO冷水杯](http://im2.book.com.tw/image/getImage?i=https://www.books.com.tw/img/N00/171/42/N001714251.jpg&v=66a84da5k&w=210&h=210)

![Nintendo Switch 2主機包含《瑪利歐賽車世界》盒裝版 [台灣公司貨]](http://im2.book.com.tw/image/getImage?i=https://www.books.com.tw/img/N00/181/26/N001812641.jpg&v=67f37ed5k&w=210&h=210)

![Nintendo Switch 2遊戲軟體《咚奇剛 蕉力全開》中文版[台灣公司貨]](http://im2.book.com.tw/image/getImage?i=https://www.books.com.tw/img/N00/181/22/N001812249.jpg&v=67f1107bk&w=210&h=210)

博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來 博客來

博客來