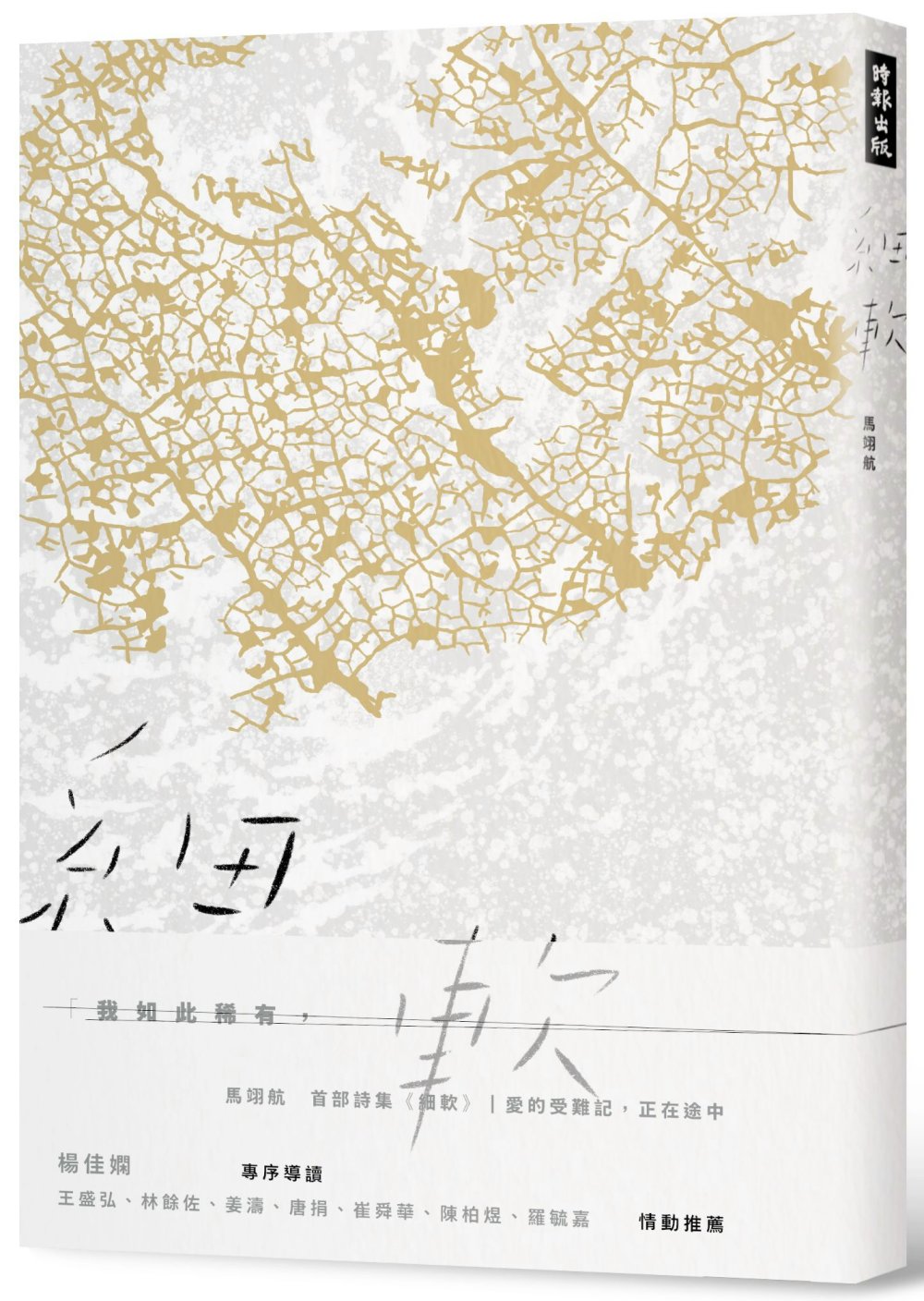

《細軟》是一本關於「收拾」的詩集。

可是〈後記:在危樓打包〉裡,馬翊航顯然不是家事達人,他說打包疲憊,是「來自選擇,丟棄,與必須出發的指令」。

水瓶座有水瓶座的散亂任性,想要到達明天,現在就要啟程,但啟程前又突發性眷戀昨日,東張西望,於是坐回窗前,悠哉悠哉,輾轉反側,最終落下詩句。

後來,馬翊航乾脆坦蕩宣告,姊不愛收拾,若無訪客到來,房間務必保持一團混亂。經年累月的雜物、灰塵如靜物畫,各自占領時空,在訪客離去後,「床身凹陷,像是某個角色/遺忘舞台許久/留下一個單調的走位」(〈秋分〉)。

凹陷之處,也許就是馬翊航的《細軟》了。那裡有離去之人忘記帶走的形狀,長出灰塵的氣味,與慢慢磨舊的時間。

老娘的詩與愛是遙指杏花村,宛在水中央

馬翊航詩寫得早,但早先寫詩,並沒有清楚的「詩人自覺」。問起詩作已有足夠數量,怎麼不快成冊出版呢?他搖頭晃腦,溯洄從之,道阻且長,忽然就細軟起來,沒了宏大企圖。詩與他的關係,有時還真是溯洄從之,道阻且長。高中許下25歲一定要出詩集的願望,但一路晃到35歲,於是他想,其實不出版也沒關係。

通常需要酒精,或者失戀,馬翊航詩心才會開四指。也因此,他經歷過長時間少有「詩衝動」的日子。談到詩的冷感症,他靦腆,「2012年後有一段時間心力放在論文上,產量比較少,還有因為,當時跟男友的感情比較平順啦。」原來,詩要在陣痛後才降生,拒絕無痛分娩。不過,讀到他近來密集發表質地美好的散文,以為散文集會先面市,他又向後甩開一頭虛擬的長髮,笑出聲音來,「欸拜託,畢竟老娘耕耘詩比較久吼。」

真好,於是2019年,我們終於有了靦腆又風騷的《細軟》。如果詩是馬翊航2009至2019年的內在房間,在38歲的這一年,選擇困難症的水瓶座得一次打包十年份的時間與空間。但是,詩人出場前在後台淡然地描眉理妝,對於選擇與丟棄,倒無猶豫。技術尚未達到自己設定的標準,便決絕屏棄,最後以42首質地與美感相近的作品組成,短小精幹,正合詩集名。

畢竟十年過去了,所有愛恨生死,如今在空了的舞台上重新走位,已都有自己的劇本,成自己的角色,擺出新的步伐與手勢。因此,馬翊航將創作時間鍊敲碎,捨去索引編年,微調字句,在原先綿軟的語言中加入些許粗糲感,例如「看,我的愛一如舊時新月/陰險端莊」,原版本是「陰婉端莊」,挪動一字,摩擦力就加大了,成為可概括《細軟》的金句。

馬翊航細數愛與詩裡交錯的稜線,輯一「火種」是愛情初初燃燒,在火光中映照出彼此輪廓,輯二「酒水」詩如其名,浸泡在日常裡鬆弛,讀到輯三「小刀」,則小心被鋒利的刀尖削薄。或者,我們不妨把《細軟》讀成馬翊航愛的三位一體,是公民不服從,罵街瘋婆,也是跪地替愛人擦腳的阿信。三輯安排得如愛之苦甜,彼此滲透,交互服用也不會壞胃口。

雖然分輯界線隱密,亦無擔負告示牌功能的自序,但置於輯一之前的〈信物〉就像大幕拉開,詩人挪移身段,甩開水袖,嫋嫋唱出開場白與總結:「誰提著記憶的鈴往我逼近?/所有故事都是一個小小的竊賊/安靜地分離時間的韻腳/不問誰會領取愛人的口音」。馬翊航的寫作其實就是搖鈴招祭,分離時間韻腳,調閱愛人們的口音。整理詩作時,他沒想太多,直覺將〈信物〉從眾詩挑出,擱置於前,「我喜歡信物的概念,就像兩個人各自珍藏一半的玉佩。但通常需要去辨認、拼湊的時候,都是失敗的。那與我懷疑對情感、詩許下的承諾能不能得到相等回應非常相似。或者說不定,所有回應其實最後都會返來整自己。」

安/不安於室:站在末日火山前淋岩漿浴唱情歌的考古學家

馬翊航說,寫作是要為未來愛的煙消雲散做準備。為什麼離別在相愛之前已經發生?他哼起「相聚離開,都有時候」,突然停下,驚呼,「我的感情觀根本是林夕教我的嘛!」

他在大學反覆聽王菲《寓言》專輯裡唱相愛、燃燒、離開,然後描摹〈生日〉裡晚妝初了,端坐廢墟許願的自己:「照例等待祝福/等待,那些未能遺忘的情人/群聚在老地方/回覆一生第一封情書。」這首詩寫在2010年,才20出頭就把生日過成80大壽。

當然,詩集除了向舊日招魂,他也蓋起危樓,讓魂魄們浴血歸來。

我們一下子迷失在全景式的大空間,遠眺天空降下野火,還有大片襲來的風與霧。一下子,又困守於窄小房間,空氣擠壓變形,抬眼望向映照不出自己身影的鏡子。馬翊航擅於透過「窗口」將兩個空間並置、交會、相互滲透,時間縮短又拉長,形成閱讀的不安全感。馬翊航站在危樓上,惶惶然捏著尺,測量距離,又總想越過界,伸手去撈那些滾燙的星星。

原以為空景來自他的家鄉台東,危樓則蓋在遷居都市租房的經驗上。但他談起危樓,說的卻是古典詩的「危樓高百尺」,樓之所以危,是因為高,登樓人主觀心理才蔓生恐懼。所以,《細軟》中所有樓房的設置,都朝著不安全感傾斜,危險的記憶與愛,如果不是因為結構鬆動而怕人,那就是來自距離了,「我常思考自己與空間的距離,如果把身體看成空間,有時回到小套房,也會有回到自己身體的感受,現象學式合而為一,但又不完全等於自己。特別是台北爛房子多,角落好像都藏鬼影,我總與這些記憶、物件纏鬥,做安於室又不安於室的撞擊。」

而他的鄉下記憶,不是溪谷小鹿,也非鳥獸草木,而是詩中鬼影幢幢的大片廢墟。

詩人楊佳嫻用「豪華」來讚美《細軟》的風景畫,比金碧輝煌更盛大的形容,連廢墟也建築得如此氣派。7歲那一年,馬爸爸被調到池上糖廠收甘蔗,小小馬經常站在龐大如獸的榨甘蔗機前,凝視巨量甘蔗渣噴出,「空氣裡都是甘蔗屍體的味道,甜甜香香,又混著乾掉的草灰。」7歲的身體與心還太小,於是倉庫與機器都太大,他無能把握。後來糖廠廢掉,爸爸被調到休閒農場飯店,過往熟悉的農業技術完全派不上用場。馬翊航有時陪著或許不安的爸爸在飯店值班,有時又成為在廢棄工廠間,藏匿於叢生蕨類的少年遊魂。

於是,曾經把握不住的,關於微小與龐大的對視,空氣裡漂浮的神祕氣味,即使他已經大了,池上小了,廢墟廢出網美打卡新高度,死滅與新生詭異共謀,這些意象使他著迷,促他用詩句一次次撒網打撈。一如楊佳嫻的推薦序名〈廢墟天使灰〉,《細軟》對「廢墟重現工程」的熱情,根本是駐紮在龐貝火山遺址的考古學家。

當然,事關考古,那便是時間疊印的技法,他在〈死線〉寫下:「灰塵與忘記的事一同飄起/聞起來像小時候住的山村/我是柴火/因孤獨被丟棄到火堆裡/因溫暖而靜靜地裂開」。詩寫在共遊猴峒後,曖昧對象就此失聯,戀情與礦場一併被廢棄。要寫這突然遭逢又像命定的遺棄,馬翊航從小時住過的初鹿調取記憶,9歲前,妹妹還沒出生,他是不喜歡與鄰居小孩遊戲的獨生子,總是獨處。

一個人忙什麼呢?馬翊航又甩動他的虛擬長髮嬌嗔,「當然都在看書啊。拜託,國小在池上我外號叫『馬四百』耶,四科都考一百。而且4歲半看電視就會認字,某天和大人去吃剉冰,我把牆上貼的月見冰啊花生牛奶冰全部念完,嚇死他們。從此以後,拜訪親戚的才藝表演就是讓我念報紙,多可憐啊,但我很享受表演啦,哈哈。」9歲以前總是獨處的孩子把自己逗笑了。但是什麼樣的孤獨,才會連被丟棄到火堆中焚燒,也只是無聲裂開呢?馬翊航搖搖頭說,他其實是被疼愛的小孩啊,然後遲疑,「不過如果連被愛都還那麼孤獨,可能事情就嚴重了對吧?」

輕輕一拍,灰塵與忘記的事一同飄起,被戀人搶先遺棄的詩人,彷彿還躺在小山村的火堆旁,鋼條穿胸而過,喃喃念出:「廢墟是世界的心」。

於是,《細軟》的時間感,都是浩劫後的寧靜。馬翊航回想第一次意識到時間竟如此神秘,「愛如果有時間的話,易成凌遲。時間,會讓愛變成不愛,或者過了那麼久竟然還愛。16歲到25歲經歷幾段感情,感受過情感的挪移後,關於時間,我最愛的其實是『摧枯拉朽』。」摧枯拉朽,果然又是一片末日光景,愛得少些就能成為強者,摧毀弱者也是舉手之勞而已。他說,後來學會了,把時間當浮木,在記憶的廢墟裡烤火,把那些說不清楚的感受、痛苦,全都交給時間吧。

母牛系詩人的悲傷東坡肉綑綁法

不過,詩人的愛並不總是作小伏低,透過東坡肉技法,將背反的意義綑綁,讓愛變形而陌異。我們亦會讀到善妒、勒索的女人,在阿信卑微的心裡,瘋婦時常撕衣而出,成為《細軟》最豪華的情感表達。馬翊航坦然揭露自己社會化的一面,擅於衡量交換,清楚犧牲與獲得的公式,其實也就是他與寫作的關係:「重生中一再絕望」。

聽到「綑綁」眼睛就發亮的他,忍不住爆出彩蛋,「輯三有一首詩叫〈削薄〉,你用台語念會變成『痟婆』。」正為諧音哏而尖笑的瘋婦,談起卑微在詩裡的定義,聲音又低下來。世上哪個人不卑微呢?他說,「但卑微多有魅力,就像逆光漂浮的灰塵,那麼漂亮,但又必須排除,讓人緊張。但是,日常的卑微一旦低到塵埃,就很難生出反抗力,若有任何崇高,也都是幻覺。」在馬翊航的詩裡,他安排語言,重組物件次序,布局抽象空間,讓卑微長出不服從的人格,有了彈跳能力,便不再渺小。

好比這首〈幽浮〉,在棄置的窗邊,詩人仍不懈張望,時間與記憶同時被廢止,天將降大火於詩人也,詩人卻還悠然在末日的窗台刻字。他宣告「一萬個人踩過我但我仍舊來了」,只為了站在窗外透視還在窗口寫字喝酒的前愛人。看與被看在《細軟》中不斷換位,直到你分不清楚受害與加害的關係,怨婦與負心人其實都是扮演。

扮裝原是操演性別。大學日日女裝示人的扮裝天后馬翊航,偶爾換上男服,同學們還會驚呼他怎麼「女扮男裝」。但《細軟》沒有刻意以詩趨近同志議題,穿女裝也不全為政治宣示,那段時間長在他體內的女性精神,只是他活得較為舒服的姿態。他將虛擬長髮攏到耳後,露出少女表情,「上五百人通識課的那一天,我一定穿得最漂亮,還要遲到,讓大家看我。還有一次去福利社買飯糰,朋友目擊排在我身後的陌生人,忍不住伸出手,輕輕撫摸我衣服上華麗的羽毛。」披掛羽毛,在隊伍中發光又盡力保持高冷的少女,身體被裹在各種不舒適的女裝裡,精神卻解放了。那是19歲男孩所能想到的抵抗手段,試著在看與被看中完成自己。

因此,當現實中的女裝馬翊航,因為社會化需要,因為年紀而疲懶,逐漸向後撤退,詩卻保存彼時的花腔女高音,與幻想中做為承受者的女性下半身。如果有怨念,也都是來自沒被妥當填滿,或被粗魯刺穿。

「我對鏡練習,表演一個死去的人」〈無恙〉

「他試著表演一個人,或一個女人」〈七月Ⅱ〉

《細軟》簡直是扮裝皇后的化妝間,勤懇地做角色功課。他愛人的極致就是模仿、複印對方,那其實也是奪取靈魂的技法。演過電影,在劇場待過的馬翊航,畢竟太明白表演即規訓,舞台上的演出絕少恣意妄為;他討厭秩序,又不願意在愛裡亂了套,於是乾脆取消自己的面目,將愛人鍾意的樣子扮演得淋漓盡致。

《細軟》構成了愛的服務業的最高級別,他在詩裡著迷作一隻駝獸,成為悲傷農場的母牛,駝別人的痛苦,從對方憂鬱的肌膚裡啃出枯草,然後分泌奶水供人吸吮。你們喝吧,每一口都是他的鮮血。

馬翊航形容寫作、愛人時「既投入又抽離」的精神狀態,就像戲劇訓練假想看見自己的頭頂。因此,他比誰都清楚熱衷犧牲,也是規避責任。如同綜藝節目裡的包包大搜查,女明星嘩啦嘩啦倒出來的坦白,其實是希望你從寬。馬翊航直言,不幸也是扮演,挪用不幸可以做為武器,又無比清明的自省,「對於創作,千萬不要沉溺於挪用不幸,那是非常危險的,畢竟不幸的最大受益者很可能是自己。」

所以,他在〈愛彌兒〉紀錄愛的教養,或者不受教:「意象若有銳利切面/傳遞時鋒刃應朝向自己」,意象常常是危險的,刀尖請務必朝向自己,馬翊航強調,「這是使用危險道具的基本禮貌。」

那便是「細軟式的泛愛主義」了。馬翊航在創作與情感關係裡偶爾收拾別人,更多的,還是收拾自己。

延伸閱讀

回文章列表