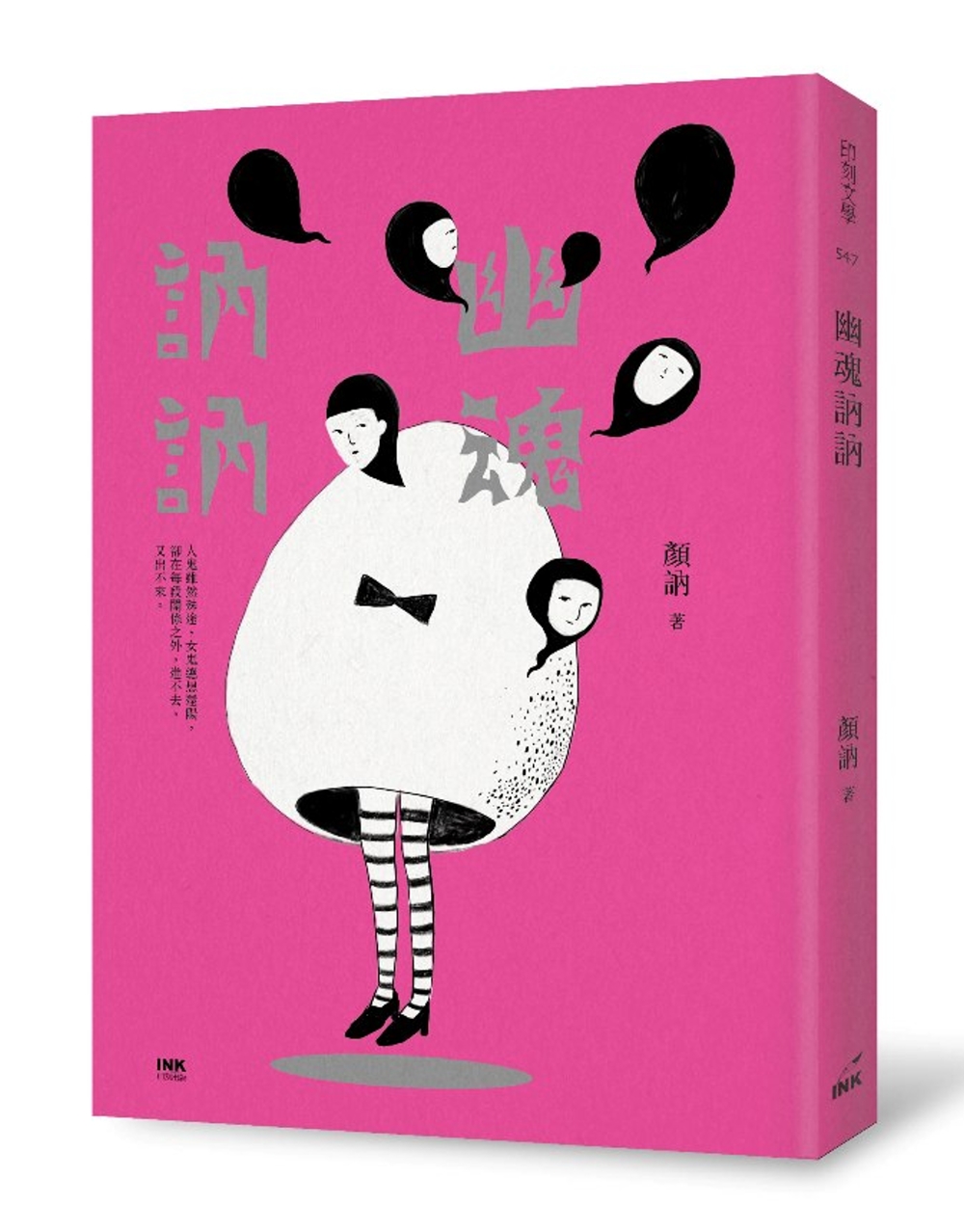

顏訥像90年代中午12點的綜藝節目《天天開心》,那樣有條有理,字正腔圓,卻又笑咧咧,做出各種誇張音效咦愛注意喔。到底是哪個地方歪斜開來了呢?她的第一本散文集《幽魂訥訥》精工細鑄,卻呈現不規則的多邊形。

「我的人生像一則笑話,笑話感來自,我對自已的批判。」顏訥動靜分明,靜的時候,古典美人臉,嚴肅思考;一講起話來,倒玩具箱似的,有滿框離奇的人生體驗可以告訴你,比如網路上被廣為分享的〈經血旅行指南〉一文裡,舒爽按摩後卻發現榻榻米上遺留一大灘自己的經血;或〈沒人死於非命〉中好不容易搬進套房,房東不甜砍頭式的向她掛保證:「我發誓,住過這裡的房客都好好活在世界上。」結果,她夜夜夢中有別人來訪……

人生也有連舒伯特都無言以對的時候。無言以對,就是「訥」了。不說話時,顏訥就用寫的,敢曝(CAMP)不只是她的風格,更成為她的散文內容,《幽魂訥訥》專門自曝其短,卻變成其長。活得不世故,人生卻充滿事故,她只好落筆寫成故事。

「我不知道為何是我?」顏訥冒出恐怖片裡衰角的標準台詞,她的生活常有衰事,常遇奇人,「像我去法國玩,搭地鐵,滿車都是位置,偏有個法國人硬生生坐在我對面,膝蓋抵住我的膝蓋,開始嘰哩咕嚕跟我說話,我根本聽不懂法語啊。但大家都當沒事,連跟我一起來的朋友也把頭別開,好像什麼事都沒發生。那一刻我想,這麼多人,為什麼挑中我?」或是,在咖啡廳碰到陌生阿姨抓著她講人類滅亡的祕密:「我只告訴妳一個人而已喔……」

這本散文集裡非常擠,所有城市裡的畸零人都來了,他們是白日的鬼,《幽魂訥訥》便成錄鬼簿。顏訥不是轉角撞到愛,而是白日見鬼,是她八字輕?還是同樣氣味的人總互相吸引?

顏訥說,「我想我在關係中,總是會被丟掉。這個丟掉是,我不值得被好好對待。於是我生命的主旋律,就是想成為更好的人。這本書從我的失敗感出發,在城市趴趴走,撞見很多不被愛的例子。」底子是哀愁的,思考是嚴肅的,但她以輕快俏皮的故事表現,《幽魂訥訥》寫城市人的故事,也就是寫了城市的身世,其實是顏訥自己的故事,寫盡那些被污辱的,被輕賤、拋棄的,不被愛的。如書腰上說:「每一個故事的碎片,都是我的分靈體」。

不是「他們都來找我」,也是顏訥在找他們。「我所見的東西,都是我自己的投射,都是我小小分裂的自我。我跟我寫的這些人產生了連結。」在別人的故事發現自己,用自己的故事渡別人,這正是她的技術所在,近乎「附身」了。

《幽魂訥訥》有眾多藉著看展覽會回顧台灣90年代的篇章,像一種召魂,使得這本書不只求異,也存同,她把展覽會當成降靈會在呼喚同世代。「我之所以著迷寫90年代看展,一是台灣策展人的概念從那時開始起步,專題展很多;另外,也是我認識世界的開始。」

顏訥9歲隨父母從台北遷居花蓮,回憶中,相較於在花蓮只有泡在文化中心看萬年不變的非洲文物展,小時候的台北就是一個大展場,珍奇異獸展、博覽會、馬戲團、名家畫展,一個接一個,「還有去兒童樂園。我第一次坐在明日世界的劇場裡看星星,椅子可以整個躺下,抬頭望去的那一刻,覺得整個宇宙都撞進來了。」

所以展覽是哪裡吸引了她?「我想知道事物與事物之間,是怎麼連在一起的?」顏訥說,「我看畫展的時候,喜歡替每一幅作品編故事。可是聽導覽員解說後,才發現自己編的故事都是錯的。」那幾乎像是剖析《幽魂訥訥》裡文章的內部技巧──發現事物和事物的連結。反覆的解釋。卻發現一切是錯的。一廂情願,華麗的跌倒。

甚至,是不是也可以將《幽魂訥訥》看成一個巨大的展?遇見是奇人,所記是生活奇事。這還不夠,書裡還收錄一些坦誠到奇異的篇章,例如〈葛瑞拉〉寫她國小時因為恐懼而加入對娘娘腔胖男孩的霸凌行列;〈愛人蔥油餅〉裡以為關照生意不好的蔥油餅阿伯生意,誰知阿伯「以食指與拇指捏住鼻涕頭」後,又用食指與拇指捏住餅,笑盈盈往她面前送,結局是顏訥「前所未有的愉快,等待愛人下班開門的那一刻,遞出半張蔥油餅和一張笑臉」,那裡頭有一種殘忍和不諱言,旁觀他人之痛苦。大展覽會的動線裡,她不只寫別人的故事,連自己都被放進櫃子裡,把變形的、不為人知的一面切片給人看。

顏訥說她最喜歡的鬼故事是伊藤潤二的〈隔壁的窗戶〉。深夜裡,美少年聽到窗外有聲音在空氣中幽幽迴盪:「讓我進來、讓我進來』,於是美少年一打開窗,就看到一張鬼臉。臉長長,舌頭長長,指甲長長,一張帶瘤的女人的臉。「我覺得我就是那恐怖的醜女人。我的內在就是她,想接近隔壁的男孩,那執念之深,漫畫表現的方式是連窗戶都因此伸長了,變得像通道;有時候我又覺得自己是那個少年,那麼慘忍,把女人用來頂開窗的竿子拍掉。心想:妳很醜,很噁心。」顏訥在鬼故事中指認出自己,同時是醜女人,卻也是狠心的美少年,意識到自己永遠接近不了,另一頭又拍掉愛慕者伸來的竿子。想要愛,又拒絕愛。《幽魂訥訥》不只藉由說別人的故事描述自己,也是用自殘的方式自剖,展覽同時被展覽著。

但這些,或許都是她精準的失控。「我以前在KTV唱〈舞孃〉,間奏很尷尬怎麼辦呢?我會衝進去廁所拿衛生紙當彩帶揮舞。這個揮舞看起來隨意,卻是我在家認真想過、練習過的表演。」刻意的不經意,排演過的瘋狂。「我的瘋狂是控制狂的瘋狂,經過反覆剪裁,確認可以在那個場合執行,不會冷場,才敢秀出來。書名的『訥』,除了是少言,也是在對的場合說對的話。我經常想在對的時候做對的事情。縱然是瘋狂,也是練習過的。」

那個豪放女,揪朋友唱歌時全身塗藍色顏料變成納美人,直播時戴禿頭頭套、畫鬍渣扮醜,沿路被婆婆阿姨沿街跟拍問:你們在錄綜藝大集合齁?「如果我的書寫有點幽默感,那是來自於怕被人看破手腳,所以在某些可能被看破手腳的場合,我會先取笑自己。」顏訥說。

她在〈葛瑞拉〉裡寫轉學去花蓮後怕被看出孤獨,有預謀的在下課前五分鐘送出幾個呵欠,鐘一響就裝睡伏倒在桌上。所以作家張亦絢在序文解讀《幽魂訥訥》指出:「這裡沒有被說出來的關鍵字,應該是羞恥。」敢曝又羞恥。顏訥暴露私隱。文字寫鬼。人生有時妖孽,有時夭壽。做人介於二者,是「妖鬼」假小心。小心才是她的真性格,只是寫出來變成妖鬼滿天。也許奮力跳著彩帶舞的KTV才是幽魂訥訥隔壁的房間,女孩很努力地想融入世界。《幽魂訥訥》不是一個人變成幽魂的故事,而是幽魂想變成人、想跟人有關係的故事。

忽然想起每週和顏訥主持完直播節目《作家事》,事後她總會為某一句話反覆檢討,有沒有說錯?到不到位?傷不傷人?深夜裡手機螢幕映出一張沒有表情的臉,認不出她,又最是她。

「但寫作容忍了這一切。」顏訥要說的,是寫作的理由,「文學可以允許時差、延遲,可以讓你左顧右盼,甚至讓你不做決定。當所有人,所有事都要求你立刻介入,但介入太快,容易讓對人產生誤差的判斷,也勢必要排除掉某些人。可文學有它的寬容,讓我把被排除的人找回來。」

上一代作家喟嘆寶變為石,黃金成廢鐵。但在顏訥的年代裡,石卻是寶。她在書中寫道:「偶然的一次機會,我才聽說策展人的原始意義:照料靈魂的人。」靈魂是什麼模樣?在世界的展覽會裡悠悠晃晃,看人也被看,一屢幽魂卻在書寫裡成為策展人。顏訥的馬戲團才剛開始。

延伸閱讀

1.【書評】江鵝:想要嗚嗚嗚的次數太多了,只好全都哈哈哈──讀《幽魂訥訥》

2.【人物】恐怖大神關鍵字:手腳冰冷、不安感、隨命運漂流──專訪伊藤潤二

3. 【人物】《文藝春秋》:一個台灣囡仔寫給土地長長的信,收件人是茫然且奮力問過「我是誰?」的島民

回文章列表